「うちの子、友達との会話でちょっとズレてる気がする」

「忘れ物が多くて先生に何度も注意されてるみたい」

「何だかちょっと周りの子と違うかも…」

そんなお子様の姿に、不安を感じる親御さんも多いのではないでしょうか。

学校での出来事に加えて、家庭での生活や友人関係、将来の心配…

親御さんとしては、「育て方が悪かったのかな」「私の愛情不足かもしれない」と、自分を責めてしまうこともありますよね。

でも、お子様の『困りごと』は、親御さんの関わり方の問題ではなく、生まれ持った脳の特性が関係している場合があります。

生まれ持った脳の特性により、日常生活で困難が生じやすい『発達障がい』の子どもたちは、様々な場面で『うまくいかない』経験を重ねやすいと言えます。

特に中高生の場合、学校生活での困りごとは成績や進路に影響が出やすく、自己肯定感の低下にもつながってしまうことも少なくありません。

この記事では、学校生活に焦点を当て、発達特性にあったサポートの方法について解説していきます。

お子様が抱えている悩みを理解し、親としてできる関わり方を一緒に考えていきましょう。

なお、『発達障害』の表記については、行政の動きにならい、本文では『発達障がい』とひらがな表記で統一しています。

【この記事でわかること】

発達障がいの基本的な理解

主な種類(ASD・ADHD・LD/SLD)の特徴と違い

中高生が学校生活で直面しやすい『困りごと』

親ができる具体的なサポートの工夫

相談先や『グレーゾーン』への向き合い方

発達障がい(神経発達症)とは?

発達障がいは呼び名が変わり、正式には『神経発達症』という名称になっています。

ただし、一般的には『発達障がい』という言葉のほうが広く使われているため、本記事でも『発達障がい』として説明します。

発達障がいとは、「脳の働き方の違いにより、物事のとらえかたや行動のパターンに違いがあり、そのために日常生活に支障のある状態」です。

(国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「こころの情報サイト」)

つまり、生まれ持った脳の働きの特性によって、得意なことと苦手なことの差が大きくなり、日常生活の中で困難が出やすい状態を指します。

たとえば

記憶はとても良いけれど、忘れ物が多い

計算は得意だけれど、文章を読むのはとても苦手

といったように、能力のバランスに偏りがあるのが特徴です。

大切なのは、お子様の『怠け』や『努力不足』のせいではないということ。

そして、親御さんの育て方や家庭環境が直接の原因になるものでもありません。

発達障がいはあくまで脳の働き方の特性であり、誰のせいでもないのです。

では次に、発達障がいの主な種類を見ていきましょう。

発達障がいの主な種類一覧

発達障がいといっても、その表れ方は一人ひとり違います。

大きく分けるといくつかの種類がありますが、必ずしも『このタイプに完全に当てはまる』というわけではありません。

複数の特徴をあわせ持つことも多いため、「うちの子はどの種類?」と断定することよりも、「どんな特徴で困っているのか」を知ることが大切です。

代表的な種類と特徴を、簡単に整理してみましょう。

【発達障がいの主な種類と特徴】

| 種類 | 日本語名 | 主な特徴 |

| ASD | 自閉スペクトラム症 | 対人関係やコミュニケーションが苦手・強いこだわりがある・感覚が過敏/鈍感なことがある |

| ADHD | 注意欠如・多動症 | 集中が続きにくい・落ち着いてじっとしていられない・思いつきで行動してしまう |

| LD/SLD | 学習障害 / 限局性学習症 | 「読む」「書く」「計算する」など特定の学習に困難がある・知的発達には遅れがない |

このように、発達障がいは種類によって特徴の表れ方が異なります。

次の章では、それぞれの種類ごとに『中高生の学校生活でどんな困りごとが起きやすいのか』を具体的に見ていきましょう。

発達障がいの種類別|学校生活でみられる特性と中高生の困りごと

発達障がいの特徴は種類ごとに異なりますが、日常生活の中でも特に影響が出やすいのが『学校生活』です。

授業、友人関係、提出物やテスト―中高生にとって学校は1日の大半を過ごす場所だからこそ、『うまくいかないこと』が積み重なると大きなストレスや自信の喪失につながってしまいます。

ここでは、代表的な3つの種類(ASD・ADHD・LD/SLD)について、基本的な特性とあわせて、中高生が学校で直面しやすい具体的な困りごとを整理していきます。

「もしかして、うちの子もこれかな?」とイメージしながら読んでみてくださいね。

なお、本記事の内容は、国立精神・神経医療研究センター、日本LD学会などの情報を参考にしています。

ASD(自閉スペクトラム症)とは?

ASD(自閉スペクトラム症)は、次のような特性が見られます。

対人関係やコミュニケーションの難しさ

例:相手の気持ちを想像したり、会話の『暗黙のルール』を理解するのが難しい

強いこだわり

例:一度決めたやり方を変えるのが苦手、時間割の変更に強いストレスを感じる

感覚の特性

例:音や光に敏感/逆に痛みに気づきにくい

そのため

友達とのやりとりで「ちょっとズレている」と受け取られてしまう

思ったことをそのまま口にして相手を驚かせてしまう

など、学校生活の中で誤解を受けやすいことがあります。

ASDの子どもたちは『わがまま』や『頑固』なのではなく、安心できるルールや予測できる流れを大切にしているのです

※自閉スペクトラム症(ASD)は、これまで『自閉症』『アスペルガー症候群』『広汎性発達障害』といった呼び方をされていましたが、現在は『自閉スペクトラム症(ASD)』と呼ぶようになっています。

中高生によくあるASDの困りごと

中高生になると、授業内容が複雑になったり、友人関係がより密接になったりと、学校生活の難しさが増していきます。

その中でASDの特性が目立ちやすくなり、お子様にとって大きなストレスになることがあります。

- コミュニケーションの困りごと

-

グループワークで会話の意図がつかめず、浮いてしまう

冗談や皮肉をそのまま受け取り、友達との誤解が生じる - こだわりによる困りごと

-

急な時間割変更や予定の変更に混乱して気持ちを切り替えられない

「一度決めたやり方」を変えられずにストレスを感じる - 感覚特性による困りごと

-

制服や体育着の素材が肌に合わず「気持ち悪い」と集中できない

音やにおいに敏感で、授業や休み時間に苦痛を感じる

こうした困りごとは周囲から『わがまま』『頑固』と誤解されやすく、孤立感や自己肯定感の低下につながります。

ADHD(注意欠如・多動症)とは?

ADHD(注意欠如・多動症)は、大きく分けて3つの特性があります。

不注意

例:集中が続かない・忘れ物やケアレスミスが多い

多動性

例:じっとしていられず体を動かしてしまう

衝動性

例:思いついたことをすぐに口にする/行動してしまう

これらの特性は人によって表れ方が異なり、

不注意が強いタイプ

多動や衝動が目立つタイプ

など、組み合わせもさまざまです。

ADHDの子どもたちは『不真面目』や『やる気がない』のではなく、注意力や行動をコントロールすることが脳の特性として苦手なのです

中高生によくあるADHDの困りごと

中高生になると、授業やテスト、提出物、部活動など『自分で管理すること』が増えます。

そのため、ADHDの特性は小学生のころよりも目立ちやすくなり、お子様にとって大きな負担になることがあります。

- 不注意による困りごと

-

授業中に集中が続かず、板書が間に合わない

提出物や持ち物を忘れてしまう

テストでケアレスミスが多い - 衝動性による困りごと

-

話の途中で口をはさんでしまう

思いついたことをすぐに行動してしまう - 多動性による困りごと

-

授業中に体を動かしてしまい「真面目に取り組んでいない」と見られる

こうした困りごとは、周囲から人の話を聞いていない」「意欲が低い」と誤解されることがあります。

本人は一生懸命頑張っているのに叱られる場面が増え、自己肯定感の低下や学校への苦手意識につながってしまうのです。

特に『忘れ物が多い』という困りごとは、ADHDの子どもたちにとてもよく見られる特徴の一つです。

詳しい対策については、こちらの記事で紹介しています。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)とは?

『LD(学習障害)』という言葉は以前から広く使われていますが、近年は診断基準に沿って『SLD(限局性学習症)』と表現されるようになっています。

これは、DSM(アメリカ精神医学会がまとめた診断マニュアル)の改訂によるものです。

教育現場や文部科学省の資料などでは今も『LD』という言葉が使われており、決して誤った表記ではありません。

そこでこの記事では、『LD/SLD』とあわせて説明していきます。

LD/SLD(学習障害/限局性学習症)は、知的発達には遅れがないのに、特定の学習分野に困難を抱える特性を指します。

読むことの困難

例:文字を読むのに時間がかかる・読んでも内容を理解するのに時間がかかる

書くことの困難

例:漢字を覚えてもすぐに忘れてしまう・文章を書くのに時間がかかる

計算することの困難

例:文章問題の意味を理解しにくい・計算に極端な苦手さがある

知識や理解力は十分にあっても、授業のスピードや評価方法によっては力を正しく発揮できないことがあります。

「勉強していないのでは?」と誤解されやすいのですが、本人の努力不足ではなく、生まれ持った脳の特性によるものです

中高生によくあるLD/SLDの困りごと

中高生になると、教科の内容が難しくなるだけでなく、授業のスピードが速くなり、提出物の量も増えていきます。

LD/SLDの特性があるお子様にとっては、次のような場面でつまずきやすくなります。

- 読むことの困りごと

-

英語の教科書を音読すると途中でつっかえる

文章問題の意味を理解するのに時間がかかる - 書くことの困りごと

-

黒板の文字をノートに写すのに時間がかかり授業についていけない

漢字を覚えてもすぐに忘れてしまう - 計算することの困りごと

-

数学の計算が極端に苦手で、テストになると「頭ではわかっているのに答えを書けない」ことがある

本人は努力していても成果が出にくく、「勉強していない」と誤解されやすいのが大きな特徴です。

特性は重なり合っている場合も多い

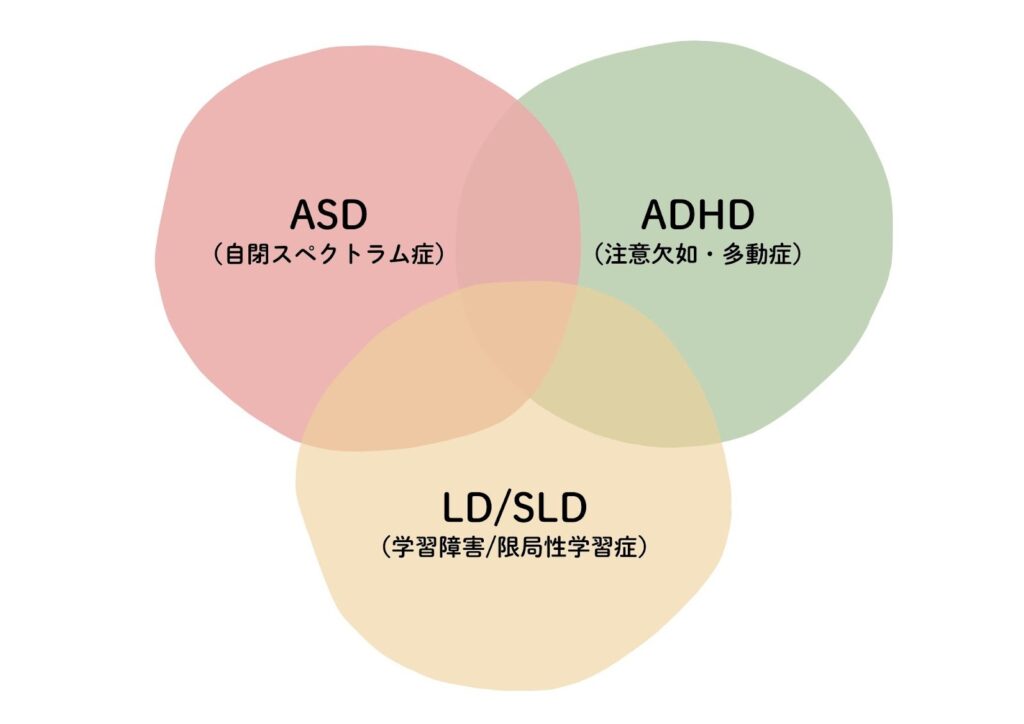

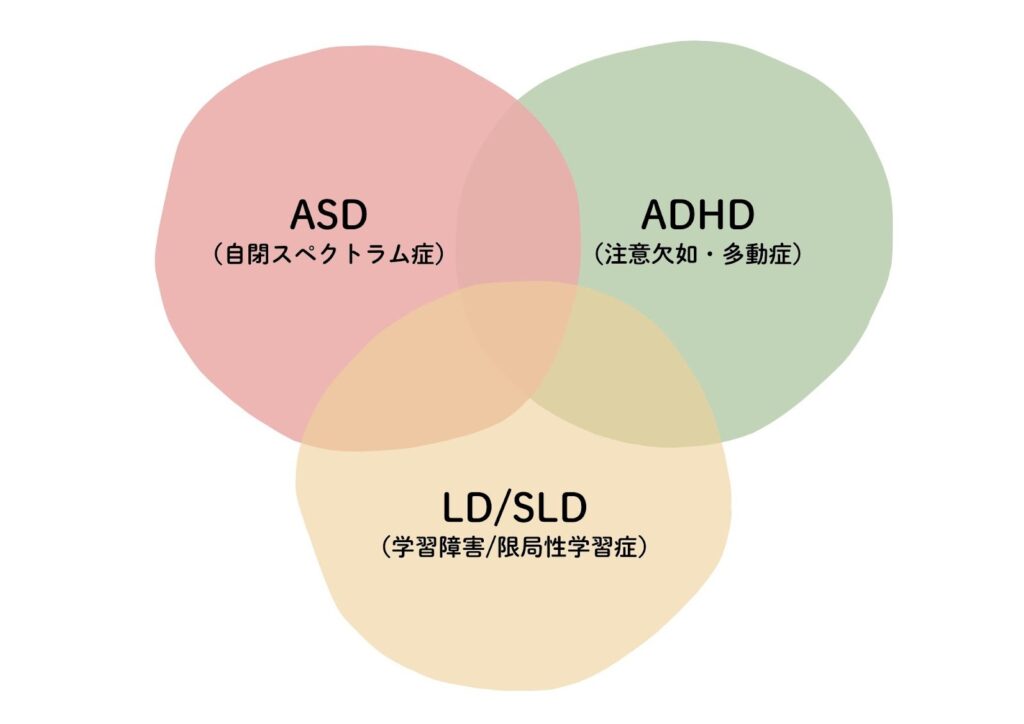

ここまで、ASD・ADHD・LD/SLDと3つの種類についてご紹介してきました。

けれども実際には

うちの子はどれかひとつにピッタリ当てはまるわけじゃない…

と感じる親御さんも多いのではないでしょうか。

発達障がいの特性は、いくつかが同時に表れることも珍しくありません。

たとえば「注意がそれやすい(ADHDの特徴)」と同時に「文章を読むのが極端に苦手(LDの特徴)」がある、というように、複数の特性をあわせ持つケースは決して少なくないのです。

この図のように、ASD・ADHD・LD/SLDはそれぞれ別の診断名ですが、特性が重なり合って表れることもあります。

発達障害情報・支援センターも、「障害の種類を明確に分けて診断することは大変難しい」と述べています。

(発達障害情報・支援センター「発達障害とは」)

大切なのは、診断名という『枠』に当てはめることではありません。

目の前のお子様が『何に困っているのか』を理解し、そこに必要なサポートをしていくことが一番大切です。

思春期特有の変化と男女差

中高生は、心や体に大きな変化が訪れる『思春期』の真っただ中です。

この時期はホルモンの影響や心身の成長により、誰にとっても気持ちが不安定になりやすいですが、発達障がいのあるお子様にとっては特性がより目立ちやすくなることがあります。

これまでは何とか対応できていたことが、授業の難易度や人間関係の複雑さが増すことで「しんどい」と感じるようになるケースもあります。

また、友人関係の中で「みんなと同じようにできない」と感じることが増えたりと、戸惑いを抱えやすい時期と言えるでしょう。

特に女性の発達障がいは気づかれにくく、「発達障害があっても知的発達に遅れのない女性は、表面的にはコミュニケーションの苦手さがカバーされてしまって、発達障害の特性があまり目立たないことがある」 と指摘されています。

(発達障害情報・支援センター 「発達障害の女性の困難さへの気づきと対応」)

二次障害を防ぐ“気づき”の視点5つ

発達障がいのある子どもは、学校生活や人間関係の中で「うまくいかない」経験を繰り返すことで、自信を失ったり不安を抱えやすくなります。

その結果、心身の不調や行動の変化といった『二次障害』につながってしまうことがあります。

【よく見られる二次障害】

心の症状:強い不安やうつ、緊張、ちょっとしたことでイライラ・興奮しやすい

体の症状:頭痛・腹痛・食欲不振・チック・不眠

行動の変化:不登校・ひきこもり・暴言・暴力

こうした変化は「努力が足りない」からではなく、心が疲れているサインです

だからこそ、深刻な状態になる前に『小さな変化』に気づくことが二次障害を防ぎ、お子様の心を守る第一歩になります。

ここでは、親御さんが日常生活の中で意識しておきたい『気づきの視点』を5つご紹介します。

① 日常のちょっとした変化に気づく

二次障害を防ぐために大切なのは、毎日の生活の中で「いつもとちょっと違うな」という小さな変化に目を向けることです。

大きなトラブルや問題行動が起きてからではなく、その前の小さなサインをキャッチできるかどうかが、お子様の心を守るポイントになります。

たとえば

これまでよく笑っていた子が笑顔を見せなくなった

会話の反応が遅くなった

朝の支度に時間がかかるようになった

なかなか動き出せなくなった

一見すると「疲れているのかな?」と見過ごしてしまいそうな小さな変化でも、積み重なるとそれは『しんどさのサイン』です。

親御さんが早めに気づき、心を休ませてあげると、大きく調子を崩さずにすむ場合もあります。

② 行動や体調のサインに気づく

学校生活の中で現れる行動や体調の変化も、見逃せないサインのひとつです。

たとえば

遅刻や欠席が増えてきた

これまで忘れなかった教科書や持ち物をよく忘れるようになった

そんな変化は、心の疲れが行動に出ている合図かもしれません。

体調にも注意が必要です。

頭痛や腹痛が続いている

夜眠れない

朝起きられない

こういった『体の不調』も、お子様がSOSを出していると理解しましょう。

つい「だらけているのかな」「頑張りが足りないのでは」と思ってしまいがちですが、そうではありません。

行動や体調の変化は、心の状態を映す鏡―その小さなサインを早めに受け止めることが、お子様の安心につながっていきます。

③ 言葉や気持ちの変化に気づく

お子様が口にする言葉や表情の変化も、大切なサインです。

どうせ自分なんて

学校に行きたくない

とつぶやいたり、いつもよりイライラしていたり。

お子様の感情の揺れは、「反抗期だから」「思春期だからそんなもの」と思ってしまいがちです。

けれども、その裏には「助けてほしい」という気持ちが隠れていることもあります。

言葉や表情の変化は、お子様なりの精一杯のサインととらえてみてください。

親御さんが耳を傾け、受け止めてあげることで、お子様の気持ちも落ち着いていきます。

④ 親自身のつらさに気づく

お子様のことで頭がいっぱいになると、つい自分のことを後回しにしてしまいますよね。

私の育て方が悪いのでは…

と責め続けたり、気づかないうちに心も体も疲れてしまっている親御さんは少なくありません。

でも、親御さんがしんどい状態だと、その不安や緊張はお子様にも伝わってしまいます。

心理学ではこれを『情動伝染』と呼びます。

ある人の感情が、無意識に周囲の人の感情に伝わっていくことを意味する言葉です。

たとえば、親御さんがイライラしていると声のトーンが強くなったり、表情がこわばったりしますよね。

そうした雰囲気を、お子様はとても敏感に感じ取ります。

逆に、親御さんが落ち着いていると、お子様も安心して過ごせます。

だからこそ、親御さんが『最近眠れない』『気分が落ち込む』―そんなサインを感じたら、誰かに相談することを考えてみてください。

親御さんが少しでも落ち着いて過ごせることが、何よりもお子様を支える力になります。

⑤ 支援につなぐタイミングに気づく

もう自分や家庭だけでは抱えきれない…

と感じたときこそ、支援につながる合図です。

頑張り続けて限界を超えてしまう前に、専門家や学校に相談することで、お子様も親御さんも安心できます。

相談先はいろいろあります。

学校であれば、担任の先生やスクールカウンセラー。

地域には教育支援センターや子育て支援センター、医療機関などがあります。

どこに相談していいかわからない場合は、まずは学校に相談してみましょう。

「困っている」「つらい」といった気持ちを伝えることが、サポートにつながる第一歩です。

早めの相談は、二次障害を防ぎ、親子の心を守る大きな力になります

【学校生活の困りごと】『頑張り』より『工夫』を|特性に合ったサポートのヒント

ここまでは、発達障がいの種類や学校で見られやすい困りごとについてお伝えしてきました。

うちの子もこういう場面でつまずいているかも

と感じる親御さんもいるでしょう。

そんなとき、つい「もっと頑張ってほしい」と声をかけたくなることもあります。

けれども、発達障がいの特性による困りごとは、本人の努力ややる気だけでは乗り越えにくいものです。

大切なのは、『頑張らせる』のではなく『工夫で支える』視点です。

たとえば

忘れ物が多い子には『玄関に持ち物リスト』を貼って声かけする

集中が続きにくい子には『15分タイマー学習』で小さな達成感を積み重ねる

会話が苦手な子には『やりとりを練習できる場』をつくる

メガネをかければ景色がクリアに見えるように、ちょっとした工夫や環境の調整だけで、子どもは本来の力を発揮しやすくなります。

こうした工夫の積み重ねが、お子様の「できた!」という経験を増やし、自己肯定感や前向きな気持ちを育てていきます。

ここからは、実際に親御さんが試せる『工夫のヒント』をご紹介します。

すべてを一度にやろうとする必要はありません。

お子様の特性や状況に合いそうなものから、少しずつ取り入れてみてください。

ヒント① 基本姿勢:変えるのは『本人』ではなく『環境』

お子様が『忘れ物をしてしまう』『友達と上手く話せない』などといった困りごとに直面したとき、つい

もっと気をつけなさい

努力すればできるはず

と声をかけてしまうことはありませんか。

もちろん、目標に向かって努力することや頑張ろうとする気持ちは、とても大切です。

ただ、発達障がいの特性があるお子様の場合、気合や根性、我慢で乗り越えるのは難しいことが多いのです。

お子様と関わる上で一番大事な姿勢は、『本人を変えようとする』のではなく、『環境を変える』視点を持つこと。

たとえば、視力が弱い子に「もっと頑張って見なさい!」とは言いませんよね。

その子に合ったメガネをかければ、世界がくっきり見えて、力を存分に発揮できます。

特性のあるお子様へのサポートも、これと同じです。

「どうすればこの子が安心して力を出せるか」という視点で環境を工夫することが、支えの第一歩になります。

ヒント②【種類別】特性に合った対応方法

発達特性のあるお子様にとって、『苦手』と感じる場面は人それぞれです。

だからこそサポートの方法も、『この子には何が合うか』を見極めながら工夫することが大切です。

ここでは、ASD・ADHD・LD/SLD、それぞれの特性に合った対応のヒントをご紹介します。

すべてを完璧にやる必要はありません。

できそうなものから一つずつ試してみてくださいね。

ASD(自閉スペクトラム症)|安心できる『見通し』と『ルール』

ASDのお子様は、予定の変化や曖昧な状況に強い不安を感じやすい傾向があります。

そんなときには『見通し』を持たせてあげることが効果的です。

翌日の時間割の変更を、寝る前に一緒に確認して付箋に書いておく

急な予定変更に備えて、『変わるかもしれないこと』を前もって確認する

家の中に『落ち着ける場所』を決め、気持ちが乱れたときにクールダウンできるようにする

また、友達との会話ややりとりに不安を感じやすい子には、家庭でのロールプレイも効果的です。

親子で『挨拶の仕方』『会話の切り返し』を練習してみると、学校でも友達と関わりやすくなります。

『ルールがある』『次に何をするかが分かる』といった安心感が、お子様の落ち着いた生活につながります

ADHD(注意欠如・多動症)|「仕組み」と「短い集中」

ADHDのお子様にとっては、『覚えておく』『集中し続ける』ことが大きなハードルになります。

そこで効果的なのが、忘れにくくする『仕組み』と、『短く集中できる環境づくり』です。

提出物を忘れないよう、玄関ドアに『提出物!』と書いた大きな紙を貼る

勉強は15分ごとにタイマーをかけて、短い集中のサイクルを繰り返す

カバンや机の中の物は置き場所を決め、探す手間を減らす

また、『できたことを見える形で残す』ことも効果的です。

たとえば、提出物ができたらチェックするカレンダーを用意すると、成功体験が積み重なりやすくなります。

小さな工夫で「忘れ物を減らせた」「集中できた」という成功体験を繰り返すことが、お子様の前向きな気持ちを育てていきます

LD/SLD(学習障がい/限局性学習症)|強みを活かす工夫

LD/SLDのお子様は、『読む』『書く』『計算する』といった特定の学習に苦手さがあっても、知識や理解力には問題がないことが多いです。

そのため、苦手を無理に克服させるのではなく、別の方法で学べる工夫を取り入れることが効果的です。

英語の教科書は音声データを使って『聞きながら理解』する

計算は暗算にこだわらず、計算機やアプリを活用する

書くのが苦手な場合、口頭で答えさせたり、タブレットを利用する

さらに、『できたことを評価する』工夫も大切です。

たとえば、漢字を10個中3個しか書けなかったとき、「7個書けなかったね」ではなく、「3個も覚えられたね」と伝えるだけで、お子様の自信がぐっと高まります。

苦手を指摘するのではなく、強みやできた部分を伸ばす視点が、お子様の安心につながります

ヒント③ スマホ・AI活用術

「スマホやタブレットはあまり使わせたくないな」―そう感じる親御さんも多いかもしれません。

お子様に使わせると、「遊んでしまうのでは」と思ってしまいますよね。

けれども、見方を少し変えると、スマホやタブレットは、工夫次第でお子様の困りごとを支える頼もしい道具になります。

デジタル機器を味方につけることで、親御さんの負担も減り、お子様にとって安心できる環境が少しずつ整っていきます。

スマホ・タブレットの標準機能を使いこなそう

スマホやタブレットは、最初から備わっている機能を少し工夫して使うだけで、日常の「困った」をやわらげてくれることがあります。

特別なアプリを探さなくても、ちょっとした工夫でお子様にとって心強いサポーターになるのです。

リマインダーやアラーム

提出物の締め切りや持ち物の準備を通知で知らせてくれるので、「忘れた!」を減らせます

共有カレンダー

家族で予定を共有すれば、「明日の部活は?」「テストはいつ?」といった確認がスムーズになります

カメラ機能

黒板の内容を写真に撮っておけば、授業についていけなくても後から整理でき、安心感につながります

音声読み上げ機能

文章を読むのが苦手なお子様には、テキストを読み上げてもらうことで耳から理解を助けることができます

こうした機能は、『苦手なことを頑張らせる』のではなく、記憶や注意の負担を軽くして、本来の力を発揮しやすくするものです

まずは「これならできそう」と思える範囲から取り入れてみるとよいでしょう。

AIは「究極の相談相手」と考えよう

困りごとがあるけれど人に相談しにくいときや、人とのやりとりに疲れてしまったとき、AIはお子様にとって安心して話せる相手になることがあります。

AIの大きな特長は

何度同じことを聞いても怒らない

夜中でも早朝でも、好きなときに付き合ってくれる

言葉に詰まっても、最後までじっくり聞いてくれる

「また間違えたらどうしよう」「嫌われるかもしれない」といった不安を持ちやすいお子様にとって、自分のペースで話せることは大きな安心材料になるのです。

もちろん、AIは万能ではありません。

ときには間違った答えが返ってきたり、情報が不十分だったり、こちらの思ったような返事にならないこともあります。

だからこそ『絶対的に正しい答えをくれる存在』と考えるのではなく、気持ちを整理するための安全な練習相手として考えるとよいでしょう。

親御さんや先生には言いにくいことも、まずAIに話すことで気持ちが軽くなることがあります

また、AIを使うときには、親御さんが利用のルールを一緒に決めたり、内容を共有できる形にしておくと安心です。

上手に活用すれば、お子様にとっては心の支えとなり、親御さんにとっても負担を少し軽くしてくれる存在になるでしょう。

ヒント④ 学校との連携で環境を整える

お子様が工夫しやすい環境を整えるためには、家庭だけで頑張るのではなく、学校とつながることも大切です。

先生にどう伝えればいいのか分からない

迷惑に思われないかな

と不安に感じる親御さんも多いでしょう。

大切なのは、『授業中に板書が間に合わない』『予定変更に強いストレスを感じる』といった、お子様の具体的な困りごとを先生と共有することです。

また、話を切り出すときには、ちょっとした工夫も役立ちます。

まずは電話や連絡帳などでアポイントを取り、落ち着いて話せる場を作る

話の最初に「いつもありがとうございます」と感謝を伝える

「〜してください」ではなく「〜していただけると助かります」とお願いする

こうした工夫だけで、先生とのやりとりはぐっとスムーズになります。

学校には『合理的配慮』という仕組みもあります。

『合理的配慮』とは、障がいのある人に対し、それぞれの特性や困りごとにあわせておこなわれる配慮のことです。

(内閣府「合理的配慮を知っていますか?」)

発達特性のある子どもが安心して学べるように、授業や学校生活の中で必要な調整をしてもらえる制度でもあります。

たとえば

テストの時間を少し延長する

席を前の方にしてもらう

といった工夫も、その一つ。

家庭と学校が協力し合うことで、お子様にとって過ごしやすい環境は少しずつ整っていきます。

『家庭だけで抱え込まずに、学校と一緒に工夫していける』という安心感を持つことが、親御さんにとっても大きな支えになるはずです。

ヒント⑤『環境を選ぶ』ことも大切

発達特性のあるお子様にとって、環境が合うかどうかはとても大きな意味を持ちます。

同じ授業内容でも、環境が合わなければ『つらい経験』に、合っていれば『得意を伸ばせる経験』に変わることがあるのです。

環境を変えるのは『逃げ』ではなく、『前向きな選択』と考えてください。

全員が同じペースで同じ方法を求められる画一的な教育では、特性のある子どもにとって負担が大きく、自己信頼や安心感を失いやすくなります。

逆に、その子に合った環境を選ぶことで、力を発揮できる場面がぐっと増えていきます。

中学生は環境を選ぶことが難しい場合もありますが、高校進学は環境をゼロから選び直せる大きなチャンスです。

信州大学医学部教授で精神科医の本田秀夫先生も次のように述べています。

発達障がいの方は、好きなことや得意なことで才能を発揮する方がおられますが、現代の画一的な社会ですと、全てを満遍なく中くらいにできる人が最も得をするようになっています。こうした中で、発達障がいの方たちはそこでハンディを感じることがあるものですから、そうではなくて適材適所というキーワードをうまく使っていけるといいなと思っているところです。

(信州大学 信大独創図鑑「発達障がいを“個性”と捉えるニューロダイバーシティの社会へ」)

苦手なことに無理に合わせるのではなく、『得意が活きる場所を選ぶこと』が大切なのです

環境を選び直すことは消極的なことではなく、その子が自分らしく成長できるための前向きな選択と言えるでしょう。

【相談先ガイド】つらくなったら専門機関へ

お子様のことを考えて頑張り続けるなかで、親御さん自身が「もうしんどい」と感じることもありますよね。

その気持ちは、決して弱さではありません。

『つらい』と感じたときは、専門機関に相談するタイミングです。

たとえば

お子様自身が「学校に行きたくない」と悩んでいて、親御さんもどうしていいかわからないとき

忘れ物や成績のことばかり注意して、親子関係がぎくしゃくしてしまったとき

親御さんが眠れなかったり、孤独感で押しつぶされそうなとき

大事なのは『もっと頑張らないと』と考えるのではなく、早めに支援につなげること。

その一歩が、親子の安心を守ることにつながります。

ここからは、実際に相談するときのステップと、利用できる主な相談先についてご紹介します。

STEP1:『困りごと』を客観的に記録しておく

いざ専門機関に相談しようと思っても

どんなふうに話せばいいのか分からない…

と戸惑う親御さんは多いものです。

そんなとき、日々の様子を記録しておくと役に立ちます。

朝の準備に1時間以上かかってしまう

提出物を忘れることが週に3回あった

授業の内容は理解しているのに、数学のテストでは計算ができない

このように具体的に書き留めておくと、相談先でも状況が伝わりやすくなります。

ポイントは、感情的に『全然できない』などと書くのではなく、事実を客観的にメモすること。

日付や回数などを添えるだけでも、専門家にとっては大切な手がかりになります。

ただ、メモは無理に毎日続ける必要はありません。

「気になったことをちょっとメモする」くらいの気軽さで十分です。

小さな積み重ねが、相談をスムーズにし、より的確な支援につながります。

STEP2:主な相談窓口とそれぞれの役割を知る

勇気を出して相談しようと思っても、「どこに相談すればいいの?」と迷うことも少なくありません。

お子様の困りごとに関しては、いくつかの相談先があり、それぞれ役割が少しずつ違います。

代表的な相談窓口は次のとおりです。

学校(担任の先生・スクールカウンセラー)

毎日の様子を一番近くで見ている先生に相談するのは、とても大切な一歩です。

スクールカウンセラーも、子どもの気持ちを整理したり、保護者が抱える悩みを聞いてくれたりします。

教育支援センター(市区町村)

学校生活に関する困りごとを相談でき、専門のスタッフがアドバイスや支援につなげてくれます。

不登校や学習のつまずきについて相談できる場でもあります。

医療機関(児童精神科・小児科など)

診断や専門的な評価が必要だと感じたときは、医療機関への相談が有効です。

薬の治療が必要かどうか、専門的な視点で判断してもらうこともできます。

地域の子育て支援センター・発達支援機関

子どもの発達に関する幅広い相談に応じてくれる場です。

親同士がつながるきっかけにもなり、「一人じゃない」と感じられることもあります。

それぞれの窓口でできることは違います。

『どこが正解』ということではなく、まず一番アクセスしやすいところから相談してみることが大切です。

支援先については、国が提供する発達障がいに特化したポータルサイトも参考にしてみてください。

発達障害ナビポータル「支援につながる【学童期・思春期】」

STEP3:『グレーゾーン』を理解する

医療機関で相談しても、必ずしも診断がつくとは限りません。

『診断基準には完全には当てはまらないけれど、特性の傾向がある』とされる場合もあります。

このような状態は一般的に『グレーゾーン』と呼ばれています。

グレーゾーンの子どもたちは、診断名がないことで支援につながりにくく、不安を抱える親御さんも少なくありません。

「診断されなかったということは、サポートを受けられないのでは…」と感じてしまうこともあります。

けれども大切なのは、診断の有無ではありません。

「本人が何に困っているのか」を丁寧に見ていくことです。

たとえ診断名がつかなくても、学校での配慮や家庭での工夫は十分に可能です。

グレーゾーンだからこそ、早めに周囲と情報を共有し、できる工夫を積み重ねていくことが大切です。

『困っている事実』をしっかり見ながらサポートしていけば、安心して過ごせる環境を整えていくことができます。

グレーゾーンについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

発達障がいについてよくあるご質問

- 発達障がいは育て方のせいですか?

-

いいえ、育て方や親の愛情不足が原因ではありません。

発達障がいは、生まれ持った脳の特性によって現れるものです。「もっとしっかりしつけていれば」「私の関わり方が悪かったのかも」と自分を責めてしまう親御さんは少なくありません。

でも、親御さんのせいではありません。

大切なのは、今のお子様に合った環境や工夫を一緒に見つけていくことです。 - 診断されなくても支援は受けられますか?

-

はい、診断がなくても支援を受けられる場合があります。

「診断名がつかないとサポートは無理」と思ってしまう方もいますが、実際にはそんなことはありません。学校であれば、担任の先生やスクールカウンセラーに『具体的な困りごと』を伝えることで、配慮や工夫をしてもらえることがあります。

また、地域の教育支援センターや発達支援の窓口でも、診断の有無にかかわらず相談に応じてもらえます。大切なのは『診断があるかどうか』ではなく、お子様がどんな場面で困っているのかを共有すること。

その情報をもとに、学校や専門機関と一緒に支援の形を考えていくことができます。相談の仕方については、こちらをご覧ください。

【相談先ガイド】つらくなったら専門機関へ - 子どもの将来が不安です。どんな進路がありますか?

-

お子様の将来について不安を感じるのは、どの親御さんにとっても自然なことです。

特に発達障がいの特性がある場合、「勉強についていけるのか」「就職できるのか」と心配になるかもしれません。けれども、進路の選択肢は一つではありません。

高校進学においても、全日制だけでなく通信制高校や定時制高校、支援学校など、お子様に合った環境を選び直せるチャンスがあります。

大学や専門学校、就労支援機関などにつながる道もあり、可能性はさまざまです。大切なのは『みんなと同じ進路を歩むこと』ではなく、お子様の特性や得意を活かせる環境を見つけること。

環境が合えば、自分らしさを発揮して力を伸ばしていけるお子様はたくさんいます。将来のことをすぐに決めようとする必要はありません。

今の段階で「この子が安心して学べる場所はどこだろう?」と考えることが、未来への第一歩につながります。 - 『二次障害』とは何ですか?防ぐために親ができることは?

-

『二次障害』とは、発達特性そのものではなく、うまくいかない経験の積み重ねから生じる心や体の不調のことを指します。

例えば、不登校や引きこもり、強い不安、自己信頼の低下、さらには頭痛や腹痛などの体調不良として表れることもあります。二次障害についてはこちらで解説しています。

二次障害を防ぐ“気づき”の視点5つ - 子どもの特性について、学校の先生や他の保護者にどこまで話すべきですか?

-

お子様のことを周りの人に話すとき、何をどんなふうに伝えればいいのかと迷う親御さんはとても多いです。

先生に話す場合は、お子様が学校生活で困っている具体的な場面を伝えることが大切です。

学校への相談の仕方はこちらもご覧ください。

ヒント④ 学校との連携で環境を整える一方で、他の保護者に対しては無理に伝える必要はありません。

信頼できる人や、どうしても話す必要がある場合に限定するのが安心です。「どこまで話すか」に正解はありませんが、お子様の安心や成長につながるかどうかを基準に考えるとよいでしょう。

そのうえで、必要に応じて先生や専門機関に相談しながら判断していくことが大切です。 - 発達障がいの特性は、大人になったら治りますか?

-

発達障がいは『病気』ではなく、生まれ持った脳の特性です。

そのため『治る・治らない』というものではありません。ただし、大人になるにつれて経験が増え、自分に合った工夫を身につけることで、特性による困りごとは軽減していくことがあります。

また、周囲の理解や環境の調整が整えば、力を発揮しやすくなることも少なくありません。大切なのは『治す』ことではなく、特性に合った環境や工夫を見つけながら、自分らしく生きていくことです。

発達障がいの種類と特性まとめ|子どもが安心して学べる環境づくり

ここまで、発達障がいの種類や学校生活での困りごと、親御さんができるサポートのヒントについてお伝えしてきました。

発達障がいの特性があると、どうしても『できないこと』や『苦手なこと』に目が向きがちです。

「頑張らせなきゃ」と思うほど、親御さんもお子様も疲れてしまいます。

けれども大切なのは、苦手を無理に克服させることではなく、安心できる環境で本来の力を発揮できるようにすることです。

発達障がいは親の育て方のせいではなく、生まれ持った脳の特性

種類ごとに特徴や困りごとがあるが、複数が重なることも多い

思春期は特性が目立ちやすく、二次障害を防ぐには早めの“気づき”が大切

『頑張らせる』より『工夫する』ことで安心と成功体験を積み重ねられる

家庭で抱え込まず、学校や専門機関とつながることが支えになる

この5つのポイントを心に留めながら、お子様の得意や好きなことを伸ばせる環境を一緒に探していきましょう。

【ID学園】子どもに合った環境を選べる通信制高校

中学生までは環境を選びにくいですが、高校進学は学びの場をゼロから選び直せる大きなチャンスです。

画一的な教育ではつらい経験になってしまうことも、環境が合えば『得意を伸ばす体験』に変わります。

通信制高校は、登校日数や学び方を柔軟に選べるため、発達特性のあるお子様にとっても安心して学び続けやすい環境です。

ID学園では、通信制の自由度に加え、通学型やオンラインを組み合わせられるハイブリッド型学習を提供しています。

週0日〜5日まで登校スタイルを選べる

毎月コース変更が可能

担任やスクールカウンセラーが連携してサポート

『苦手を頑張らせる』のではなく、自分に合った環境で力を発揮できることを大切にしているのがID学園の強みです。

ID学園についてもっと知りたいと思われた方は、ぜひ一度、説明会や個別相談会でお気軽にご相談ください。

ID学園高等学校での対応について

ID学園では、担任とスクールカウンセラー、養護教諭が連携しサポートを行なっておりますが、必要に応じて発達障がいの専門カウンセラーやサポート校、医師の診断をお願いすることもあります。