「うちの子、今の学校に合っているのかな?」

「もっと個性を活かせる学びの場があるんじゃないか…」

中学生のお子様を持つ親御さんなら、一度はこんなふうに考えたことがあるのではないでしょうか。

特に、お子様が学校生活になじめない様子だったり、好きなことをもっと伸ばしてあげたいと感じたりするとき、今の教育システムに疑問を感じるかもしれません。

こうした教育への想いを持つ親御さんたちの間で、最近注目を集めているのが『オルタナティブスクール』です。

でも、「具体的にどんな学校?」「フリースクールとは違うの?」「うちの子に合うかな?」と、わからないことも多いですよね。

この記事では、オルタナティブスクールについて基本からわかりやすく解説します。

お子様の未来につながる新しい学びの選択肢として、ぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】

- オルタナティブスクールの基本的な特徴と一般的な学校との違い

- 今、オルタナティブスクールが注目される理由

- オルタナティブスクールで育まれる3つの力

- 失敗しないスクール選びのポイント

- ID学園が実現するオルタナティブな学び

オルタナティブスクールとは?

『オルタナティブスクール』という言葉は聞いたことがあっても、どんな学校なのか、具体的にイメージがわかない方も多いかもしれませんね。

この章では、オルタナティブスクールの基本的な意味や、一般的な学校との違い、そしてどんなことを大切にしているのかを見ていきましょう。

オルタナティブスクールが、お子様にとって新しい選択肢になるかどうか、考える第一歩になるはずです。

オルタナティブスクールの基本的な意味

まず、『オルタナティブスクール』という言葉が持つ基本的な意味と、そこに込められた教育の考え方について触れてみましょう。

多様な選択肢があることを知るだけでも、少し視野が広がるかもしれません。

『もう一つの選択肢』としての教育

『オルタナティブ(alternative)』とは、『もう一つの選択肢』という意味です。

つまりオルタナティブスクールとは、一般的な学校教育とは異なる教育方針を持つ『もう一つの学校のカタチ』と考えるとわかりやすいでしょう。

国が定めた学習指導要領に必ずしも縛られず、独自の考え方に基づいて教育を行っているのが大きな特徴です。

多様な教育方針の広がり

オルタナティブスクールには、さまざまなタイプがあります。

- シュタイナー教育(芸術活動を取り入れながら、心・体・頭をバランスよく育てる)

- モンテッソーリ教育(自主性を重視)

- 自然体験を中心とした森のようちえん

- IT技術を活用した最先端の学び

- アートや演劇などの表現活動に特化

共通しているのは、既存の枠にとらわれない柔軟な発想で、子どもたちの学びをサポートしている点です。

一般的な学校(一条校)との主な違い

教育カリキュラムの柔軟性

日本の公立小中学校や高校は『一条校』と呼ばれ、学校教育法第一条に定められた学校です。

一条校は国の学習指導要領に基づいて教育を行います。

一方、オルタナティブスクールは独自のカリキュラムを持ち、教科の枠を超えた探求学習やプロジェクト型学習など、ユニークな学び方を実践しています。

少人数制と体験重視の学習スタイル

一般的な学校では、1クラス30~40人で授業を行うことが多いです。

オルタナティブスクールでは、子ども一人ひとりとじっくり向き合い、それぞれの興味や理解度に応じた学びを実現するため、多くのスクールで以下のような特徴が見られます。

- 少人数制で一人ひとりに目が届く

- 座学だけでなく体験学習を重視

- 年齢のちがう子どもが一緒に学ぶ場合もあり

- 子どものペースに合わせた学習が可能

オルタナティブスクールが大切にする3つの価値

オルタナティブスクールは、それぞれ独自の教育方針を持っていますが、実は多くのスクールに共通する大切な価値観があります。

それは『子どもを一人の人間として尊重し、その子らしい成長を支える』という考え方です。

具体的にどのような価値を重視しているのか、3つのポイントを見ていきましょう。

①自主性・主体性の尊重:子どもの「なぜ?」を育む

「これをやりなさい」と教えるのではなく、子ども自身の「なぜだろう?」「もっと知りたい!」という好奇心を大切にします。

子どもが自分で問いを立て、考え、行動する。

そんな自主性や主体性を育むことを重視しているスクールが多いのが特徴です。

②個性と興味関心の重視:一人ひとりの可能性を見つける

勉強が得意な子、運動が好きな子、絵を描くのが得意な子…。

子どもは一人ひとり、持っている才能や興味の方向性が違います。

オルタナティブスクールでは、テストの点数だけでなく、その子ならではの『可能性』を見つけ、伸ばしていくことを大切に考えています。

周りと比べるのではなく、その子自身の成長に目を向けます。

③体験学習・探求学習の充実:社会とつながる

机の上だけで学ぶのではなく、実際に社会に出てさまざまな体験をしたり、一つのテーマを深く掘り下げて探求したりする活動を積極的に取り入れているスクールも多くあります。

地域の人々と交流したり、専門家から話を聞いたりする中で、生きた知識や知恵を身につけることを目指します。

フリースクールとはどう違うの?

オルタナティブスクールについて調べていると、『フリースクール』という言葉も一緒に出てくることがあります。

どちらも一般的な学校とは違う学びの場ですが、どのように違うのかがわかりにくいですよね。

では、それぞれの特徴を整理してみましょう。

設立の目的・対象とする子どもの違い

オルタナティブスクールとフリースクールは、どちらも一般的な学校とは違う学びの場ですが、特徴が少し異なります。

フリースクールは、主に不登校の子どもに対して、学校復帰支援や安心できる居場所の提供を目的として設立されることが多いです。

一方、オルタナティブスクールは、必ずしも不登校支援だけを目的としているわけではありません。

「学校の教育理念に共感した」「子どもにもっと合った教育を受けさせたい」と考える家庭が積極的に選ぶ、多様な教育の選択肢の一つという側面が強いといえるでしょう。

教育プログラムの違い

フリースクールの中には、明確な教育プログラムを持たず、子どもの自主性に任せて自由な活動を促すところもあれば、学習支援を行うところもあります。

オルタナティブスクールは、独自の教育哲学やカリキュラムに基づいて、一貫した教育プログラムを提供している場合が多いです。

ただ、これらの区別は絶対的なものではなく、両方の特徴を併せ持つ施設も増えています。

大切なのは、それぞれの施設がどんな目的で、どんな子どもたちを対象に、どういった活動をしているのかをしっかり見極めることです。

文部科学省は、例えば「不登校の児童生徒等への支援の充実について(通知)」の中で、不登校児童生徒が学校内外で安心して教育機会を得られるよう、多様な学びの場を確保することの重要性や、学校とフリースクール等の民間施設等との連携協力の推進を改めて示しています。

これは、子どもたちの学びの選択肢を広げ、一人ひとりに合った支援を行うという点で、オルタナティブな教育の考え方とも深く通じるものがあります。

なぜ今、オルタナティブスクールが注目されているの?

かつては『学校はみんなと同じように行くもの』という考え方が一般的でした。

しかし最近では、子どもたちの個性や、変化の激しい社会背景に合わせて、多様な学びへの関心が高まっています。

ここでは、なぜ今、オルタナティブスクールという選択肢が注目を集めているのか、その背景について解説します。

もしかしたら、今まさに親御さんが感じている教育への想いと、どこか通じるところがあるかもしれません。

変化の激しい時代に求められる『新しい力』

私たちは今、AI技術が急速に進歩したり、グローバル化がますます進んだりと、予測することが難しい、変化の激しい時代を生きています。

こうした時代を生き抜くために、子どもたちにはどんな力が必要なのでしょうか。

オルタナティブスクールが注目される背景には、この『新しい力』を育む教育への期待があるといえます。

AI時代を生き抜く力

これからの社会では、単に知識を記憶するだけでなく、それを活用して新しいものを生み出したり、複雑な問題を解決したりする力が求められます。

例えば、AIにはまだ難しい『創造する力』や『自由な発想』、答えのない課題にも前向きに取り組む力、そして、人と力を合わせたり、気持ちを分かち合ったりするコミュニケーションの力などが、これからもっと大切になってくるといわれています。

知識だけではない『非認知能力』の重要性

学力テストなどで測れる『認知能力』だけでなく、目標に向かって頑張る力、自分の感情をコントロールする力、他の人と上手に関わる力といった『非認知能力』が、子どもの将来の成功や幸福感に大きく関わることがわかってきました。

文部科学省は、非認知能力を『意欲・意志・感情・社会性』に関わる力とし、次の3つの要素からなるとしています。

①自分の目標に向かって、あきらめずに取り組む力

②やり方を工夫しながら、自分で調整していく力

③友達と力を合わせて、同じ目標に向かって協力する力

文部科学省 「中央教育審議会 初等中等教育分科会 幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会 ―第2回会議までの主な意見等の整理― 」

こうした力は、体験や人との関わりの中でじっくりと育まれるため、オルタナティブスクールのような環境が注目されています。

『みんな同じ』から『一人ひとりの個性』を大切にする学びへ

多くの子どもたちが同じ教室で、同じ教科書を使って、同じペースで学ぶ。

これが日本の学校の一般的なスタイルですが、すべての子どもがこのスタイルで自分の力を最大限に発揮できるわけではありません。

子ども一人ひとりの個性や才能が異なるのは当たり前――そんな視点から、教育のあり方を見直す動きが広がっています。

一人ひとりが持つ力の多様性

スポーツが得意な子もいれば、絵を描くことに夢中になる子もいます。

じっくりと一つのことを探求するのが好きな子もいれば、大勢の中でリーダーシップを発揮する子もいます。

子どもたちの多様な才能や可能性を、一つの決まった型にはめるのではなく、それぞれが持つ輝きとして認め、伸ばすことを重視するようになってきました。

そうした考えに共感する人が増えていることが、オルタナティブスクールへの関心の高まりにつながっているのです。

『好き』『得意』を原動力にする学びの重要性

『好きこそものの上手なれ』という言葉があるように、子どもは自分が心から興味を持てることや、得意だと感じられることに対しては、驚くほどの集中力や探求心を発揮します。

『勉強はつまらないもの』ではなく、「学ぶことは楽しい!」と子ども自身が実感できる経験は、生涯にわたる学びの基礎となり、知的好奇心を豊かに育んでいく上で非常に大切です。

『自分らしさ』を大切にできる学びのへの期待

残念ながら、すべての子どもが今の学校に完全に合うわけではありません。

学校の雰囲気になじめなかったり、集団生活の中で窮屈さを感じたり、自分のペースで学びたいと願ったりする子どもたちにとって、安心して自分らしくいられる場所、そして自分の興味や関心を自由に深められる環境は、何よりも大切です。

自分を出しにくい子どもたちへの配慮

周りの目を気にしすぎて自分らしさを出せなかったり、みんなと同じようにできないことに劣等感を抱いてしまったりする子どもたちも少なくありません。

また、「もっと自分のペースで、好きなことを深く学びたい」という好奇心旺盛な子どもにとっても、『みんな同じ』である環境は合わない場合もあります。

オルタナティブスクールは、そうした子どもたちの心に寄り添い、安心して学べる環境を提供することを目指しています。

不登校経験者の新しい選択肢

文部科学省の調査によると、不登校の児童生徒数が年々増えています。

このような状況を受け、文部科学省は「不登校の児童生徒等への支援の充実について(通知)」の中で、学校に籍を置きながら学校内外の多様な学びの場を確保することの重要性を強調しています。

オルタナティブスクールは、単に学校復帰を目指すだけでなく、その子に合った環境で学びを継続し、自信を取り戻し、社会的自立へとつなげていくための重要な選択肢として、ますます期待されているのです。

オルタナティブスクールで育まれる3つの力

オルタナティブスクールという言葉を聞くと、「具体的にどんな力が身につくの?」「将来にどう役立つの?」と気になる親御さんも多いのではないでしょうか。

一般的な学校とは異なる環境だからこそ育まれる力や、それが子どもたちの未来にどのような影響を与える可能性があるのか、もう少し探ってみましょう。

お子様の持つ可能性を広げるヒントが見つかるかもしれません。

①自己肯定感を育み、自ら学ぶ姿勢へ

オルタナティブスクールの多くは、子ども一人ひとりの個性やペースを尊重する教育を大切にしています。

周りと比較されることなく、自分の『好き』や『得意』を認められる経験は、子どもたちの心に大きな変化をもたらします。

『できる』喜びが自信につながる

オルタナティブスクールでは、テストの点数や成績だけで子どもを評価するのではなく、その子の小さな成長や努力、ユニークな発想などを認めてくれる場面が多くあります。

「できた!」「わかった!」という成功体験を積み重ねることで、子どもは自分自身に対する肯定的な気持ち、つまり『自己肯定感』を育んでいきます。

この自己肯定感は、何かに挑戦するときの勇気や、困難を乗り越える力の源になるのです。

自ら学ぶ楽しさの発見

「なぜだろう?」「もっと知りたい!」という子どもの自然な好奇心を刺激し、それを探求していくプロセスを重視するのがオルタナティブスクールの特徴の一つです。

誰かに言われたからやるのではなく、自分で問いを見つけ、それに対する答えを粘り強く探していく中で、子どもは『学ぶこと=楽しいこと』だと実感できるようになります。

この主体的な学びの姿勢は、学校を卒業してからも、生涯にわたって学び続けるための大切な土台となるでしょう。

② 探求心を深め、人とつながる力を育む

オルタナティブスクールでは、教室での授業だけでなく、実社会とつながる取り組みや、自然体験、アート活動など、多様な学びの機会が提供されることがよくあります。

こうした経験は、子どもたちの知的好奇心を刺激し、社会で生きていくうえで欠かせない力を育みます。

実社会とつながるプログラム

例えば、地域の商店街と協力してお店を運営してみたり、農家の人と一緒に作物を育ててみたり、環境問題について専門家から話を聞いて自分たちでできることを考えたり。

オルタナティブスクールでは、教科書の枠を超えて、実社会と直接つながるような学びのプログラムが用意されていることがあります。

こうした活動を通して、子どもたちは社会の仕組みや課題を肌で感じ、自分の興味関心を深め、将来の夢や目標を見つけるきっかけを得ることができます。

多様な交流で育つ対話力と協調性

オルタナティブスクールの中には、年齢の異なる子どもたちが一緒に活動する『異年齢学級』を取り入れているところや、地域の人々と積極的に交流する機会を設けているところがあります。

自分とは異なる年齢や立場の人と関わる中で、子どもたちは相手の意見を尊重すること、自分の考えをわかりやすく伝えること、そして協力して何かを成し遂げることの大切さを学びます。

こうした経験は、コミュニケーション能力や協調性を自然と高めてくれるでしょう。

③柔軟な学び方による『自分らしい成長』

『みんな同じ』という教育システムになじめなかったり、もっと自分のペースで学びたいと願ったりする子どもたちにとって、オルタナティブスクールが提供する『柔軟な学び』は大きな魅力です。

この柔軟性が、子どもたち一人ひとりの『自分らしい成長』をどのように後押しするのかを見ていきましょう。

個々のペースに合わせた学習

一般的な学校では、決められた時間割に沿って、クラス全体が同じペースで学習を進めます。

しかし、オルタナティブスクール、特に学習スタイルやスケジュールを自由に組み立てられるスクールでは、子ども一人ひとりの理解度や興味関心、あるいは生活リズムに合わせて、学習計画を調整することが可能です。

「今日はこの教科を集中的にやりたい」「この分野をもっと深く掘り下げたい」といった希望を叶えやすく、無理なく自分のペースで学びを進めることができます。

こうした学び方は、得意なことがはっきりしている子どもや、ゆっくりと時間をかけて理解を深めたい子どもにとって、非常に大きなメリットといえるでしょう。

「なぜ学ぶの?」を見つける探求型の学び

オルタナティブスクールでは、子ども自身が『何を知りたいのか』『何を解決したいのか』といった問いを立て、それに基づいて学習を進める『探求学習』や『課題解決型学習』を重視するところが多いです。

例えば、『私たちの街の魅力を発信するCMを作ろう』『未来のエネルギー問題について調べて提案しよう』といったテーマに、子どもたちが主体的に取り組みます。

このプロセスの中で、子どもたちは情報を収集・分析する力、アイデアを形にする力、そして他者と協力して目標を達成する力を総合的に養います。

そして何より、『何のために学ぶのか』という学習の目的意識を明確に持つことができるため、学びへのモチベーションがとても高まるのです。

後悔しない!オルタナティブスクール選びのポイント

「オルタナティブスクール、なんだかよさそうだけど、実際に選ぶとなると何を基準にすればいいの?」

そんな疑問を持つ親御さんも多いのではないでしょうか。

一口にオルタナティブスクールといっても、その教育方針や特色は本当にさまざま。

だからこそ、お子様にぴったりの場所を見つけるためには、いくつかの大切なポイントを押さえておく必要があります。

ここでは、後悔しないオルタナティブスクール選びのために、親御さんにぜひ知っておいてほしい情報収集のステップや具体的な確認項目についてお伝えします。

【前提】スクールの多様性を理解する

オルタナティブスクールを選ぶ際に、まず知っておきたいのは『オルタナティブスクール』という一つの型があるわけではないということです。

それぞれのスクールが独自の理念と方法で運営されており、その多様性は想像以上に幅広いものです。

この多様性を理解することが、お子様に本当に合った学校を見つける第一歩となります。

さまざまな教育理念があることを知る

海外の特定の教育法(シュタイナー、モンテッソーリなど)を実践しているスクールもあれば、自然体験を重視するスクール、アートや表現活動に特化したスクール、あるいはIT技術を活用した最先端の学びを提供するスクールなど、その教育内容は多岐にわたります。

中には、特定の宗教的背景を持つスクールや、特定の思想に基づいた教育を行うスクールもあります。

まずは、どんな教育理念を掲げているのか、どんな子どもを育てようとしているのかをしっかりと確認することがスタートラインです。

規模や運営母体の違い

個人が運営する小規模なフリースクールのような形態から、学校法人が運営する本格的な教育施設まで、スクールの規模や運営母体も異なります。

それによって、施設の充実度や教員の専門性、学費なども大きく変わってきます。

ミスマッチを防ぐ!情報収集の2つのステップ

スクールの多様性を理解したら、次は実際に情報を集める段階です。

「何から始めればいいの?」「どこまで調べれば十分?」と迷う方も多いでしょう。

お子様に合ったスクールを見つけるためには、丁寧な情報収集が欠かせません。焦らず、じっくりと情報を集め、比較検討することが大切です。

気になるスクールを見つけたら、まずは公式ウェブサイトを隅々まで確認しましょう。

パンフレットなどの資料も取り寄せ、以下の点をチェックします。

教育理念、教育方針、カリキュラムの内容

教員体制(人数、専門性、経験など)

1日のスケジュール、年間行事

業生の進路(もし公開されていれば)

学費、諸経費(教材費、施設費、行事費など)

入学条件、選考方法

ウェブサイトや資料だけではわからないのが、その場の『空気感』です。

可能であれば、学校説明会に参加したり、個別に見学を申し込んだりしましょう。

実際に足を運び、教員や在籍する子どもたちの様子を自分の目で見ることで、資料だけでは得られない多くの情報を得ることができます。

もし体験授業やオープンスクールなどが実施されていれば、お子様と一緒に参加してみるのが最もよいでしょう。

お子様自身が「ここなら楽しそう」「ここなら頑張れそう」と感じられるかどうかが、何よりも重要です。

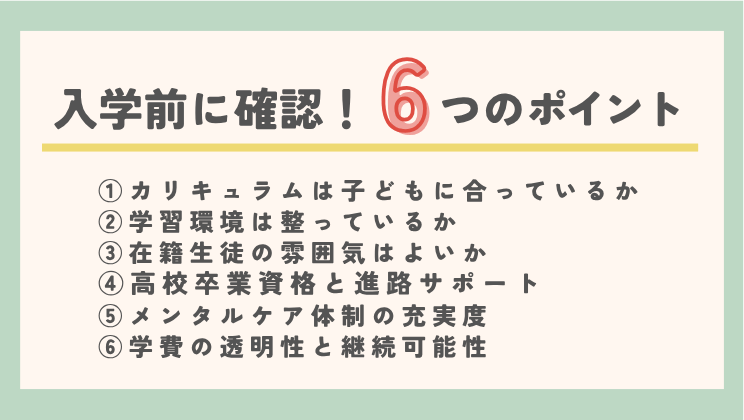

入学前に確認すべき6つのチェックポイント

情報収集がある程度進んだら、いよいよ具体的な検討段階です。

「この学校、良さそうだけど本当に大丈夫?」という不安を解消するために、必ず確認しておきたい6つのポイントをまとめました。

これらの項目を一つずつチェックしていくことで、入学後の「こんなはずじゃなかった」を防ぐことができます。

①教育理念やカリキュラムは子どもに合っているか

スクールの教育理念がお子様の個性、家庭の教育方針と一致しているかは最も重要なポイントです。

『自由な校風』が合う子もいれば、ある程度規律のある環境の方が力を発揮できる子もいます。

また、カリキュラムがお子様の興味関心を引き出し、知的好奇心を満たせる内容になっているかも確認しましょう。

②学習環境は整っているか

子どもが毎日多くの時間を過ごす場所なので、学習環境が整っているか、安心して過ごせる施設であるかは非常に大切です。

少人数制で手厚いサポートが期待できるか

教室や図書室、運動スペースなどの設備は十分か

オンライン学習が中心の場合、そのシステムの使いやすさやサポート体制はどうか

③在籍生徒の雰囲気はよいか

実際に見学した際は、次のような点をチェックすると、そのスクールが本当に子どもたちにとって居心地のよい場所なのかどうかを感じ取れるはずです。

子どもたちは生き生きしているか

楽しそうに活動しているか

教員との関係はよさそうか

全体的な雰囲気は明るいか

④高校卒業資格と進路サポート

オルタナティブスクールの中には、日本の学校教育法で定められた「学校」として認可されておらず、通っても高校卒業資格が得られない場合があります。

お子様の将来の進路を考えたとき、高校卒業資格が必要かどうかは重要な判断基準になります。

もし卒業資格が得られるスクールであれば、その取得方法(提携する通信制高校に同時入学するなど)を確認しましょう。

また、大学進学や専門学校への進学、あるいは就職など、卒業後の進路に対するサポート体制がどの程度整っているのかも、保護者にとっては大きな関心事です。

具体的な進学実績や、どのような進路指導を行っているのかを確認しておくと安心です。

卒業資格の取得ができるか(重要!)

卒業資格の取得方法(提携通信制高校への同時入学等)

進学・就職サポートの実績

⑤メンタルケア体制の充実度

特に、これまで学校生活で何らかのしんどさを抱えてきたお子様や、繊細な特性を持つお子様の場合、学習面だけでなく精神的なサポート体制が整っているかは非常に重要です。

スクールカウンセラーがいるか、定期的な面談の機会があるか、困ったときに気軽に相談できる雰囲気があるかなど、メンタルケアに関する取り組みを確認しましょう。

また、家庭との連携をどのように行っているのか、生活面での相談にも乗ってもらえるのかといった点も、安心してお子様を預けるためには大切なポイントです。

スクールカウンセラーはいるのか

定期的な面談の機会があるか

気軽に相談できる仕組みがあるか

家庭とどのように連携しているか

生活面での相談にも乗ってもらえるか

⑥学費の透明性と継続可能性

オルタナティブスクールは、公立の学校に比べて学費が高くなる傾向があります。

入学金、授業料の他に、教材費、施設維持費、行事参加費、場合によっては通学定期代や給食費なども必要になることがあります。

必要な費用全体を正確に把握し、家計にとって無理なく継続的に支払い可能かどうかを、長期的な視点で検討することが大切です。

どんな費用が必要か(入学金、授業料、教材費、施設費等)

追加費用はあるか

継続的に支払える金額か

オルタナティブスクールに関するよくある質問Q&A

- オルタナティブスクールの学費はどのくらい?

-

スクールによって大きく異なりますが、年間50万円~150万円程度が一般的です。中には200万円を超える学校もあります。公立学校と比べると高額になりますが、少人数制や独自のプログラム、手厚いサポート体制など、充実した教育環境が整っています。

- 高校卒業資格は取得できますか?

-

スクールによって異なります。学校教育法で認可された学校なら取得可能ですが、そうでない場合は提携する通信制高校に同時入学し、単位を取得することで卒業資格を得るケースが一般的です。進路や卒業資格の取り扱いについては、必ず事前に確認しましょう。

- 普通の学校への転校は可能?

-

可能です。ただし、在籍していたオルタナティブスクールの学習内容と、一般的な学校のカリキュラムに違いがある場合、教科の進度や単位の扱いについて調整が必要になることがあります。オルタナティブスクールから、公立の学校に戻る際は、学校だけでなく、地域の教育委員会が決めることもあるので、あらかじめ相談しておくと安心です。

- どんな子どもに向いていますか?

-

特定のタイプに限りません。自分のペースで学びたい子、特定の分野に強い興味がある子、集団生活が苦手な子、創造性を伸ばしたい子など、様々な子どもたちが自分らしく成長できる場所です。

- 入学に必要な条件はありますか?

-

多くの場合、事前の面談や体験授業への参加が必要です。学力試験を実施するところは少なく、スクールの教育理念への理解や、子どもの意欲を重視することが多いです。

まとめ|子どもにとって最良の学びの場を見つけるために

ここまで、オルタナティブスクールについて詳しく見てきました。

この記事を読んで、オルタナティブスクールは、多様で柔軟な学びの選択肢の一つであることがおわかりいただけたのではないでしょうか。

大切なのは、偏差値や知名度、あるいは「みんなが行っているから」という理由だけで学校を選ぶのではなく、「この子にとって、本当に最良の学びの場はどこだろう?」という視点で、じっくりと考えることです。

親御さんとしてできることは、まずお子様の声に耳を傾けること。

そして、お子様が何に興味を持ち、どんなことに悩み、どういった未来を思い描いているのかを、一緒に話し合ってみることです。

その上で、今回ご紹介したような情報を参考にしながら、親子で納得できる選択肢を探していくことが重要になります。

固定観念にとらわれず、新しい学びの形に目を向けてみることで、お子様の可能性を大きく広げる出会いがあるかもしれません。

オルタナティブスクールを理解する4つの視点

最後に、オルタナティブスクールを考えるうえで知っておきたい、4つの大切な視点をまとめました。

- オルタナティブスクールは『特別な子のため』ではない

独自の教育理念に共感し、その子らしい学び方を求める、すべての家庭の選択肢です。

不登校の子だけでなく、より自分に合った学びを求める子どもたちが選んでいます。 - 教育理念は本当にさまざま

シュタイナー教育、モンテッソーリ教育、自然体験重視、IT活用型など、スクールによって教育方針は大きく異なります。

まずは、お子様とご家庭の価値観に合う教育理念を持つスクールを探すことから始めましょう。 - 学校選びは『情報収集』と『体感』の両方が大切

ウェブサイトやパンフレットの情報だけでなく、必ず見学や体験授業に参加しましょう。

お子様自身が「ここなら楽しそう」と感じられるかが、何より重要です。 - 高校卒業資格」と「サポート体制」は必ず確認

将来の進路を考えて、卒業資格の取得方法を確認しましょう。

また、学習面だけでなくメンタル面のサポートが充実しているかも、安心して学ぶための大切なポイントです。

ID学園高等学校で実現する『一人ひとりに合った学び』

ここまで読んで「うちの子の個性を本当に大切にしてくれる学校って、具体的にどんなところだろう?」「もっと柔軟な学び方で、子どもらしく夢を追いかけられる場所はないかな?」という想いをお持ちなら、ID学園高等学校という選択肢もあります。

『生徒の個性を日本で一番大切にする』教育理念

ID学園高等学校は、この記事でお伝えしてきたオルタナティブ教育の考え方を実践しています。

一人ひとりの違いを認め、自主性を尊重し、好きなことを伸ばす――生徒の無限の可能性を信じ、最大限に引き出す環境づくりに力を入れています。

- オンラインと通学のハイブリッド型学習

-

オンライン学習と通学を自由に組み合わせられる柔軟な学習スタイルで、一人ひとりに合った学び方ができます。学習スタイルは毎月変更可能なので、無理なく学びを続けられる環境です。

- 『好き』や『得意』を夢につなげる夢教育

-

ID学園高等学校では、『夢から逆算して学ぶ』という独自の探究型教育があります。「やってみたい!」「なりたい!」という思いを出発点に、子ども自身が問いを立て、自分から学ぶ姿勢を育てています。

- 専門的な興味を育てる多彩なコース

-

【起業・ビジネスコース】や【グローバルコース】など、将来の夢を具体的に描ける専門的なコースが充実しています。学びが『夢で終わらない』のもID学園高等学校の魅力です。

- 手厚い3つのサポート体制

-

『学習サポート』『メンタルサポート』『進路サポート』の3本柱で、生徒一人ひとりを多面的に支援します。わからないことや不安なことに対して、気軽に相談できる環境が整っているため、安心して学びを続けられます。

お子様の個性を大切にできる学びをお探しなら、ぜひ一度、学校説明会や個別相談にお越しください。

お子様に合った学びのスタイルを、一緒に見つけていきましょう。