「学校に行きたくない」と子どもに言われたら、どうすればいいのでしょうか?

突然の言葉に、戸惑いや焦り、不安を感じるのは当然のことですよね。

「どうして?」「理由を教えてくれないと困る」「休ませたらそのままずっと行けなくるのでは…」

そんな気持ちが頭をよぎり、なんとか解決策を探そうとする方も多いのではないでしょうか。

しかし、一番大切なのは 『子どもがなぜ学校に行きたくないのか?』を理解すること。

無理に登校を促すと、子どもはますます心を閉ざしてしまうことがあります。

本記事では、子どもの気持ちをひも解きながら、「学校に行きたくない」と言われたときに親ができる具体的な対応策を紹介します。

「このままで大丈夫かな…」と不安を感じている方も、きっとヒントが見つかるはずです。

全国の不登校児童生徒数は過去最多|令和5年度最新データを解説

不登校の児童生徒数が年々増えていることをご存じでしょうか?

文部科学省が行った令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果によると、令和5年度の不登校児童生徒数は過去最多となったことがわかりました。

小・中・高校生を合わせると、その数は約42万人。

小・中学生は11年連続で増加し、高校生の不登校も増え続けています。

かつては『一部の子どもの問題』と考えられていた不登校ですが、近年ではどの家庭にも起こりうる身近なものになっています。

では、なぜこれほどまでに不登校が増えているのでしょうか?

子どもたちはどんな理由で学校に行きづらくなっているのでしょうか?

この記事では、最新のデータをもとに、学校に行きたくない子どもたちの現状やその背景を詳しく解説します。

不登校児童生徒の人数

すでに触れたように、不登校の児童生徒数は年々増え、過去最多となりました。

では実際にどれくらいの子どもたちが不登校の状況にあるのでしょうか?

最新のデータをもとに、学年ごとの具体的な数を見てみましょう。

以下の表は、文部科学省『令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果』のデータをもとに、筆者が整理・作成したものです。

| 学年 | 令和5年度 不登校児童生徒数(令和4年度) | 不登校児童生徒の割合 | 前年比(増加率) |

| 小学生 | 130,370人(105,112人) | 2.1% | +24.0% |

| 中学生 | 216,112人(193,936人) | 6.7% | +11.4% |

| 高校生 | 68,770人(60,575人) | 2.4% | +13.5% |

(参照:2025.03.17)

このデータから、不登校の児童生徒数が年々増加していることがわかります。

小・中・高校を合わせると約415,252人にのぼり、前年度(359,623人)から 55,629人(約15.5%)増加しています。

特に小学生は約24%増と、大幅な増加が見られました。

さらに不登校の割合を見てみると、中学生は約15人に1人(6.7%)と高い割合になっています。

小学生では約47人に1人(2.1%)、高校生は約42人に1人(2.4%)と40人前後のクラスに1人以上は不登校の子どもがいる計算です。

このデータからも、不登校は決してめずらしいことではないとわかります。

「うちの子だけ?」と不安を感じる方もいるかもしれませんが、実際には全国の学校で多くの子どもたちが不登校に悩んでいるのが現状です。

では、なぜ不登校の子どもがこれほど増えているのでしょうか?

次の章では、不登校の原因やきっかけについて詳しく解説します。

不登校の原因やきっかけ

「学校に行きたくない」という気持ちの背景には、さまざまな理由があります。

文部科学省の調査によると、不登校の原因として次のような要因が挙げられています。

小・中学生の不登校の主な要因

- 学校生活に対してやる気が出ない(32.2%)

- 不安・抑うつの相談があった(23.1%)

- 生活リズムの不調(23.0%)

- 学業の不振・宿題の未提出(15.2%)

- 友人関係のトラブル(いじめを除く)(13.3%)

小・中学生は『気持ちの問題』や『生活リズムの乱れ』が大きな要因になりやすいのが特徴です。

高校生の不登校の主な要因

- 学校生活に対してやる気が出ない(32.8%)

- 生活リズムの不調(26.7%)

- 不安・抑うつ(16.7%)

- 学業の不振・宿題の未提出(15.4%)

- 友人関係のトラブル(いじめを除く)(11.0%)

高校生は『学業の負担』『進路の不安』『人間関係の変化』による影響がより大きくなる傾向があります。

「学校に行きたくない」といっても、子どもによって理由はさまざま。

一つの原因だけでなく、複数の要因が重なっていることが多い点に注意が必要です。

なぜ不登校は増えているのか?

不登校の子どもが年々増え続ける背景について、文部科学省の調査では以下のように考察しています。

小・中学生の不登校が増えている理由

- 『休養の必要性』を認める法律が浸透したことによる保護者の意識変化

- コロナ禍の影響による登校意欲の低下

- 特別な配慮が必要な子どもへの対応が追いついていない

高校生の不登校が増えている理由

- 進学やクラス替えによる不適応の増加

- コロナ禍の影響による登校意欲の低下

このように、不登校の増加は『子ども個人の問題』だけでなく、『社会や教育環境の変化』が大きく影響していることがわかります。

また、保護者の意識が変化してきたことも重要なポイントです。

以前は『学校に行くのが当たり前』という風潮がありましたが、現在は子どもの気持ちを優先し、登校について柔軟な選択をする家庭が増えています。

加えて、コロナ禍の影響も大きく、休校やオンライン授業を経験したことで『学校に行かなくても学べる』という価値観が定着しつつあります。

さらに、環境の変化(進学・クラス替え) は高校生にとって大きなストレス要因となり、不登校につながるケースも少なくありません。

このように、不登校の増加は『子ども個人の問題』ではなく、『社会全体の変化』が影響していると言えるでしょう。

しかし、これまでの文部科学省の調査は『教師(学校)の視点』に基づいており、子ども本人や保護者が感じている理由とは異なる可能性があります。

そこで、新たに教師・子ども・保護者の三者を対象にした調査が行われ、学校を休むようになったきっかけについて、それぞれの認識の違いが明らかになりました。

次の章では、この調査結果をもとに、「子どもが学校に行きたくない」と感じる本当の理由について詳しく解説します。

学校と子ども・保護者で異なる『学校を休むようになったきっかけ』

文部科学省委託事業の不登校の要因分析に関する調査研究(令和6年3月公表)によると、『学校を休むようになったきっかけ』に対する認識は、教師と子ども・保護者の間で大きく異なっていました。

それでは、具体的にどのような違いがあるのか、詳しく見ていきます。

ただし、すべての項目で認識がずれているわけではありません。

認識のずれがある要因を見ていく前に、まずは教師・子ども・保護者の間で共通している『学校を休むきっかけ』について確認しておきましょう。

学校を休むようになったきっかけについて、教師・子ども・保護者の間で共通認識があった項目は以下の通りです。

以下の表(および本文中の他の表)は、文部科学省『文部科学省委託事業 不登校の要因分析に関する調査研究』のデータをもとに、筆者が整理・作成したものです。

| 不登校の要因 | 教師 | 児童生徒 | 保護者 |

| 学業の不振 | 41.2% | 47.0% | 35.9% |

| 宿題ができていない等 | 40.5% | 50.0% | 37.7% |

認識にあまりずれが見られなかった理由として、『学業の不振』と『宿題ができていない』はどちらも勉強のつまずきが目に見える形で表れるからだと言えるでしょう。

本人だけでなく教師や保護者も気づきやすく、「勉強についていけない」という不安が積み重なることで、登校へのモチベーションが低下してしまうと考えられます。

一方で、人間関係や体調に関わる項目については、教師と子ども・保護者の間で大きなズレが見られました。

こうした要因は、学校側からは見えにくく、子ども本人や保護者にとっては切実な問題となることが多いのかもしれません。

では、具体的にどのようなずれがあるのか見ていきます。

人間関係や体調『教師・子ども・保護者の大きな認識のズレ』

| 不登校の要因 | 教師 | 児童生徒 | 保護者 |

| いじめ被害 | 4.2% | 26.2% | 29.2% |

| 教職員への反抗・反発 | 3.5% | 35.9% | 44.7% |

| 教職員とのトラブル、叱責等 | 2.0% | 16.7% | 20.5% |

| 体調不良の訴え | 18.5% | 68.9% | 76.5% |

| 不安・抑うつの訴え | 19.0% | 76.5% | 78.4% |

| 居眠り、朝起きられない、夜眠れない | 8.3% | 70.3% | 74.7% |

いじめ被害については、教師が『不登校のきっかけ』と認識する割合は4.2%と非常に低いのに対し、子ども(26.2%)や保護者(29.2%)は大きな要因と捉えています。

これは、いじめが学校内で認識されにくいことや、子ども自身が教師に相談しづらいことが影響していると考えられるでしょう。

教職員への反抗・反発やトラブルについても、教師の認識が低い一方で、子どもや保護者の認識は高いというギャップが見られます。

このずれの背景には、心理学でいう『行為者-観察者バイアス』が関係している可能性があります。

『行為者-観察者バイアス』とは、人が物事を捉えるときのクセのひとつです。

自分の行動を説明するときは『◯◯だから仕方がなかった』と環境の影響を重視しがちになり、他人の行動について考えるときは『あの人はもともと◯◯な性格だから』と、その人自身の特徴のせいにしやすい、という考え方です。

これを学校場面に当てはめると、教師は『生徒が反抗的な態度をとるのは、その子自身の問題(性格や素行)』と捉えやすくなります。

一方、子どもや保護者は『教師の指導方法や態度が厳しいから反発している』と考える傾向があるのです。

このように、同じ出来事でも『見る立場』によって解釈が異なるため、教師と子ども・保護者の間で認識のずれが生じていると言えます。

体調不良や不安・抑うつについては、教師が『不登校のきっかけ』として挙げる割合は20%以下なのに対し、子どもや保護者は70%以上とかなり大きな差があります。

学校では「少し体調が悪いだけでは?」と捉えられやすく、心の不調も表面に出づらいため、深刻さが伝わりにくいのかもしれません。

しかし、実際には子ども自身もどう言葉にしていいかわからないほどの精神的なストレスを感じていることが多く、周囲の理解が追いついていないケースがあると考えられます。

また、睡眠の問題(朝起きられない、夜眠れないなど) についても、教師(8.3%)は『生活習慣の乱れ』と捉えがちですが、子ども(70.3%)や保護者(74.7%)は大きな影響を感じています。

睡眠の問題は、ただの寝坊や夜更かしではなく、ストレスによる自律神経の乱れや心の疲れが原因になっていることも多いため、単純に生活リズムを整えるだけでは解決しないケースもあります。

しかし、学校では『生活習慣の乱れ』として捉えられやすく、根本的な原因が見落とされてしまうことも少なくありません。

こうした背景を踏まえると、教師と子ども・保護者の間で認識のズレが生じるのも無理はないでしょう。

学校に行きたくないサインに気づくチェックリスト

令和5年度の『文部科学省が行った令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果』とあわせてチェックリストを作りましたので、参考程度に活用ください。

| チェック欄 | 項 目 |

| 朝、体調不良(頭痛・腹痛・吐き気)を訴える | |

| 夜になると不安や緊張の様子が見られる | |

| 学校の話題を避ける | |

| 友達との関係について話さなくなった | |

| 睡眠パターンが乱れてきた | |

| 食欲の変化が見られる | |

| 以前楽しんでいた活動に興味を示さなくなった | |

| 「学校がつまらない」と言い始めた | |

| 「明日は学校に行きたくない」と言う頻度が増えた | |

| 学校からの持ち物や連絡事項を伝えなくなった |

それでは、「学校に行きたくない」と言う子どもの気持ちを考えてみましょう。

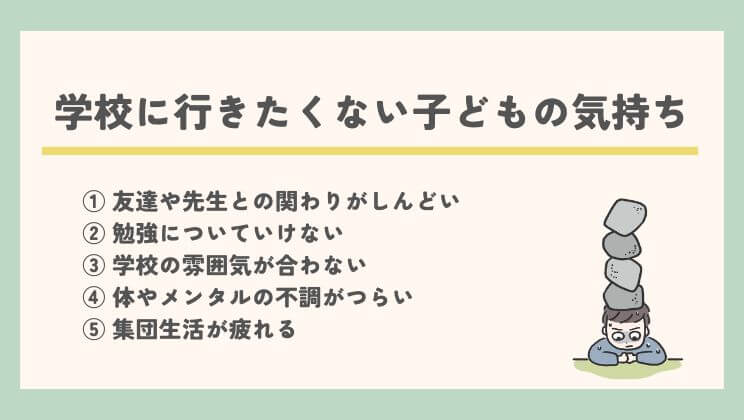

「学校に行きたくない」と言う子どもの気持ちとは?

ここまで、教師と子ども・保護者の間で『学校を休むきっかけ』に対する認識の違いがあることを解説してきました。

では、子どもたちはどのような気持ちから「学校に行きたくない」と思うのでしょうか?

一言で「学校に行きたくない」といっても、その理由はさまざまです。

友達との関係、授業の難しさ、先生との相性、体調の不調、学校の雰囲気…

また、子ども自身が『なぜ行きたくないのか』をうまく説明できず、気持ちを整理しきれていないこともあります。

そのため、親としては 「理由がわからない」「何をしてあげればいいのかわからない」 と戸惑うこともあるでしょう。

子どもによって理由はさまざまですが、実は多くの子どもたちに共通する要因もあります。

そこで、文部科学省の委託事業による調査結果をもとに、「学校に行きたくない」と感じる子どもの気持ちについて解説します。

① 友達や先生との関わりがしんどい(人間関係の悩み)

学校生活の中で、人間関係の悩みは不登校につながる大きな要因の一つ です。

「友達とうまくいかない」「クラスに居場所がない」「先生が怖い」など、子どもが感じるストレスはさまざまです。

しかし、こうした悩みは大人は気づきにくいと言えます。

文部科学省の委託事業による調査では、『いじめ被害』『友人関係のトラブル』『仲の良い友達がいない』ことが不登校のきっかけとして挙げられています。

また、教師との関係についても『先生と合わなかった』『先生に厳しく怒られた・体罰を受けた』ことが不登校のきっかけになっているとわかっています。

友達との関係がしんどいと感じる理由

「学校に行きたい気持ちはあるけれど、友達関係がしんどい」「クラスに居場所がない」「仲の良い友達がいない」「グループに入れない」といった悩みを抱える子どもは少なくありません。

友達と過ごす時間がストレスになってしまうと、「学校に行っても楽しくない」「ずっと気を遣うのが疲れる」と感じ、次第に学校から足が遠のいてしまうことがあります。

いじめが直接の原因ではなくても、からかいや無視、ちょっとしたすれ違いの積み重ねが、子どもにとって大きなストレスになります。

先生との関係がつらいと感じる理由

「先生の言動が怖い」「先生の怒り方が厳しくて、何を言われるかわからず不安」「先生が理不尽な考えを押しつける」「話を聞いてもらえない」と感じている子もいます。

子どもにとって先生は、学校生活において重要な存在です。

しかし先生の指導の仕方が合わないと、子どもは不安やストレスを感じ、学校に行くこと自体がつらくなることもあります。

② 勉強についていけない(学習の不安)

学校の授業についていけないことや、学習に対する不安も、不登校になる要因の一つです。

「勉強が難しくてわからない」「宿題ができない」「授業中、先生の話を理解できない」など、学習に関する悩みは学校生活のストレスとなりやすいものです。

文部科学省の委託事業による調査では、『授業が分からない』『宿題ができない』ことが、不登校のきっかけになっていると報告されています。

勉強がわからないとストレスを感じる理由

授業についていけないと、「何をすればいいかわからない」「先生の話を聞いても内容が頭に入らない」「他の子のペースに追いつけない」という不安が募ります。

最初は「頑張ればなんとかなる」と思っていても、わからないことが積み重なるうちに「どうせやっても無理」と自信をなくしてしまうことも少なくありません。

学校生活の大部分は授業の時間です。

そのため、「勉強がわからない=学校にいること自体がつらい」 という状況になりやすく、授業を苦痛に感じるため、次第に「学校に行きたくない」という気持ちへとつながっていきます。

③ 学校の雰囲気が合わない(環境が合わない)

学校の雰囲気やルールが合わないと、学校に行きたくないと感じるきっかけになります。

「校則が厳しい」「給食が苦手」「行事が負担に感じる」「転校後になじめない」など、環境の違和感がストレスになる子どもは少なくありません。

文部科学省の委託事業による調査では、『学校の決まり(制服・給食・行事等)』『入学・進級・転校など』が、不登校につながる要因として挙げられています。

学校の環境が合わないとストレスを感じる理由

学校の雰囲気になじめないと、「ルールが窮屈に感じる」「給食を無理に食べなければいけない」「行事で大勢の人と協力するのが苦手」などと感じ、学校での集団生活が大きな負担になります。

また、転校や進級によって環境が変わると、「新しい友達が作れない」「教室の居心地が悪くて落ち着かない」 といった不安を抱えてしまうでしょう。

環境に適応できないと学校は『安心できる場所』ではなくなり、通学が心の重荷となる可能性が高まると言えます。

④ 体やメンタルの不調がつらい

身体や心の不調も、不登校の大きな要因の一つです。

「体がだるい」「学校に行くと頭痛や腹痛がする」「朝起きられない」「何をするのもやる気が出ない」といった状態が続くと、学校に通うこと自体が困難になってしまいます。

文部科学省の委託事業による調査でも、『からだの不調』 『気持ちの落ち込み・いらいら』『夜眠れない・朝起きられない』が不登校のきっかけとして挙げられています。

体やメンタルの不調が不登校につながる理由

体調がすぐれないと、「頭痛や腹痛があるのに無理に登校しなければならない」「疲れが取れず、授業中にぼーっとしてしまう」「保健室で休んでも周囲の目が気になって落ち着かない」と感じ、学校にいることが負担になります。

また、メンタルの不調があると、「理由はわからないけれど憂うつな気分が続く」「何をするのも面倒くさくて、学校に行く気力がわかない」「教室にいるだけで不安や緊張を感じる」といった悩みを抱えやすくなるでしょう。

さらに、夜眠れず朝起きられない日が増えると、生活リズムが乱れて遅刻や欠席が増え、学校のペースについていけなくなる場合もあります。

生活リズムを維持するのが難しくなると、「どうせ行ってもつらいだけ」と感じ、不登校へとつながってしまうことがあるのです。

学校生活を続けるには、心身の健康が安定していることが前提になります。

しかし、こうした不調は周囲に理解されにくく、「怠けている」「甘えている」と誤解されることも少なくありません。

そのため、本人も周囲に相談しづらくなり、一人で悩みを抱え込んでしまうケースが多いと言えます。

⑤ 集団生活が疲れる(HSP・発達特性)

「大勢の人といると疲れる」「学校の音やにおいが気になる」「一人でいるほうが落ち着く」といった悩みも、不登校のきっかけにつながることがあります。

文部科学省の委託事業による調査では、『声や音がうるさい・いやなにおい』『インターネット・ゲームの影響』『学校とは違ったこと(遊び)をしたい』が、不登校と関連があると示されています。

集団生活が負担になる理由

学校では、多くの子どもが集団の中で生活しますが、HSP(繊細気質)や発達特性のある子どもにとっては、これが大きなストレス要因です。

「教室が騒がしくて落ち着かない」「周囲の話し声や生活音が気になって集中できない」と感じる子は、学校にいるだけで疲れてしまいます。

感覚過敏がある場合、音や光、においなどに敏感で、長時間の学校生活が負担になることも少なくありません。

また、「学校のルールに縛られるのが苦手」「自由な環境のほうがのびのび過ごせる」と感じる子もいます。

学校では「みんなと同じように行動すること」が求められますが、そのルールに適応することが難しい場合、強いストレスを感じることがあるでしょう。

さらに、「一人でいるほうが落ち着くのに、学校では友達と一緒に行動することが求められる」と感じる子もいます。

自分のペースで過ごす時間が確保できないと、学校が居心地の悪い場所になってしまいます。

こうした子どもたちは、「学校では無理をしなければならない」と感じやすく、ストレスや疲労が蓄積してしまいます。

結果として、学校に行くことが大きな負担になり、不登校につながってしまうのです。

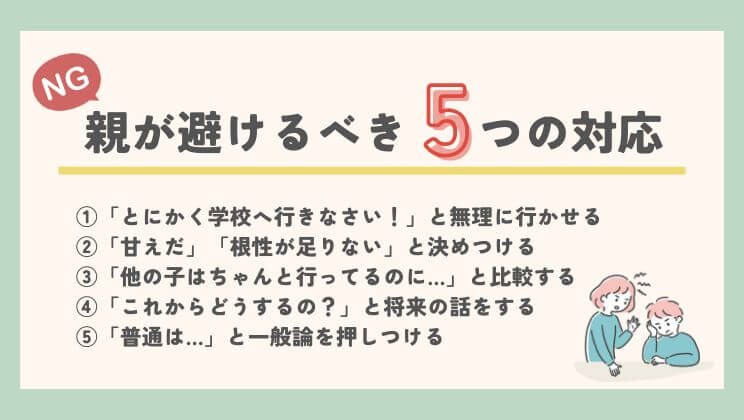

「学校に行きたくない」と言われたら?親が避けるべき5つの対応

ここまでは、子どもが「学校に行きたくない」と感じる理由には、人間関係の悩みや学習の不安、環境の違和感、体やメンタルの不調、集団生活の難しさといった要因があることを解説してきました。

しかし、親がその気持ちをすぐに理解するのは難しいですよね。

子どもが急に「学校に行きたくない」と言い出すと、戸惑いや不安を感じ、「どうして?」「何があったの?」と理由を知りたくなるのも当然です。

精神科医の田中康雄先生は、親が不安を感じるあまり、「とにかく学校に行かせなければ」と焦ると、かえって子どもを追い詰めてしまう可能性があると指摘しています。

これまで、特に大きな心配もなく生活していたわが子が急に朝から体調が悪いと言い始め、結果的に登校できなくなっていくと、多くの親は、どうしてしまったのだろうかと不安になります。当初は身体の調子が悪いのかと心配しますが、徐々に精神的なものではないだろうか、あるいは、いじめやからかいといった辛い状況で生活しているのではないかと思い始めます。しかし、このままずっと家にこもってしまったら学習も遅れ、戻りにくくなるだろうと悩み、登校させようとします。すると多くの子どもたちは、より頑なになり、時には自室にこもり、昼夜逆転したり、追い詰められたりします。

親はわが子の将来を思うからこそ、不安を感じ、「なんとかしなければ」と思うもの。

しかし、子どもにとっては親の言葉がプレッシャーとなり、余計に追い詰められてしまうこともあります。

では、親の不安や焦りがどのように子どもに影響するのか、どんな言動が子どもを苦しめてしまうのでしょうか?

ここからは、子どもに「学校に行きたくない」と言われたときに親が避けるべき対応について解説します。

NG①「とにかく学校へ行きなさい!」と無理に行かせる

子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、親としては「それでも行かせないと」と考えるかもしれません。

学校に行くのは当然、休んでしまえば勉強が遅れてしまう、将来困ることになるかもしれない…そんな不安から、何とか登校させたいという気持ちになりますよね。

しかし、子どもが「行きたくない」と訴える背景には、強いストレスや不安があることはすでにお伝えしました。

そのため、無理に学校に行かせようとすると、子どもは「気持ちを理解してもらえなかった」と感じてしまいます。

つらさを伝えても受け入れてもらえないという思いが募ると、親に本音を話すことすら難しくなり、次第に気持ちを閉ざしてしまうこともあります。

また、無理をして学校に行き続けることで、さらに精神的な負担が増し、体調を崩してしまうケースも少なくありません。朝になると頭痛や腹痛を訴えたり、食欲がなくなったり、何もやる気が起きなくなったりします。

無理を続けるうちに心のエネルギーがすり減り、限界に達して結果的に長期的な不登校へとつながってしまうのです。

NG②「甘えだ」「根性が足りない」と決めつける

子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、「ただの甘えでは?」「根性が足りないだけでは?」と感じることがあるかもしれません。

特に、親自身が「つらくても頑張るのが当たり前」という価値観で育ってきた場合、「学校に行けないのは、子どもの気持ちの問題ではないか」と考えたくなることもあるでしょう。

しかし、『甘え』や『根性の問題』と決めつけてしまうと、子どもは自分の気持ちを否定されたように感じてしまいます。

「学校に行くのがしんどい」という気持ちは本人にとってはとても深刻なもの。

それを「ただのわがままだ」「もっと頑張りなさい」と言われると、子ども自身も「頑張れない自分はダメなんだ」と思い込み、自己肯定感が低下してしまうこともあります。

さらに、「学校に行けない自分は価値がない」と感じ、精神的に追い詰められてしまいます。

その結果、無気力になったり、家の中でも何もやる気が起きなくなったりし、学校に戻ることがさらに難しくなってしまうのです。

NG③「他の子はちゃんと行ってるのに…」と比較する

子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、「みんなちゃんと行ってるのに、どうして?」「兄弟(姉妹)は頑張っているのに」などと、つい他の子と比べてしまうことがあるかもしれません。

親としては、「周りの子も頑張っているから、あなたも行けるはず」と励ましのつもりで言うこともあるでしょう。

しかし、こうした言葉をかけられると、子どもは「どうして自分は行けないんだろう」「みんなと違って自分はダメなんだ」と感じてしまいます。

他の子と比べられることで、できない自分を責め、強い劣等感を抱いてしまうこともあります。

また、「頑張らないといけない」と思う一方で、どうしても学校に行く気力が湧かないと、「期待に応えられない自分は親にとって迷惑なのではないか」と思い詰めてしまうこともあるでしょう。

その結果、子どもはプレッシャーを感じ、ますます学校から遠ざかってしまう可能性があるのです。

NG④「このまま休んでいたら…」「これからどうするの?」と将来の話をする

「学校に行きたくない」と言う子どもを前にすると、親としては「このままずっと休んでいて大丈夫なの?」「学校に行かないで、将来どうするの?」と、つい先のことを心配してしまうかもしれません。

子どもを励ましたい気持ちや、なんとか現状を変えてほしいという思いから、「今のままだと進学や就職が難しくなるよ」「将来、困ることになるよ」と伝えたくなるでしょう。

しかし、今まさに「学校に行けないくらいしんどい」と感じている子どもにとって、将来の話はかなり大きなプレッシャーになります。

目の前のことに精一杯な状態では、先のことまで考える余裕はなく、「どうにもできない」「もう無理だ」と絶望的な気持ちになってしまうこともあります。

また、「親にとって、自分は将来が心配な存在なのか」と感じ、自己否定につながることもあります。

追い詰められた子どもは、「だったらもう何も考えたくない」とふさぎ込んでしまう可能性があるのです。

NG⑤「普通は…」と一般論を押しつける

「学校に行きたくない」と言う子どもに対して、「普通はこうするものだよ」「みんなこうしているよ」と一般論を伝えたり、「こんなふうに考えたら?」「前向きに捉えたら?」と考え方を変えようとしたりすると、かえって子どもを追い詰めてしまうことがあります。

親としては、「考え方を変えれば楽になるかもしれない」「少しでも前向きになってほしい」という思いで伝えているかもしれません。

しかし、今つらさを抱えている子どもにとっては、「自分の気持ちを受け止めてもらえない」「考えを変えなければいけないのか」と感じ、余計に苦しくなってしまうことがあります。

また、「普通はこうするべき」と言われると、「自分は普通じゃないのか」「みんなと同じようにできない自分は間違っているのか」と感じ、自己嫌悪につながることもあるでしょう。

さらに、親が無理に考え方を変えようとすると、子どもは「自分の気持ちをわかってもらえない」と感じ、結果的に親子の信頼関係が崩れてしまう可能性があるのです。

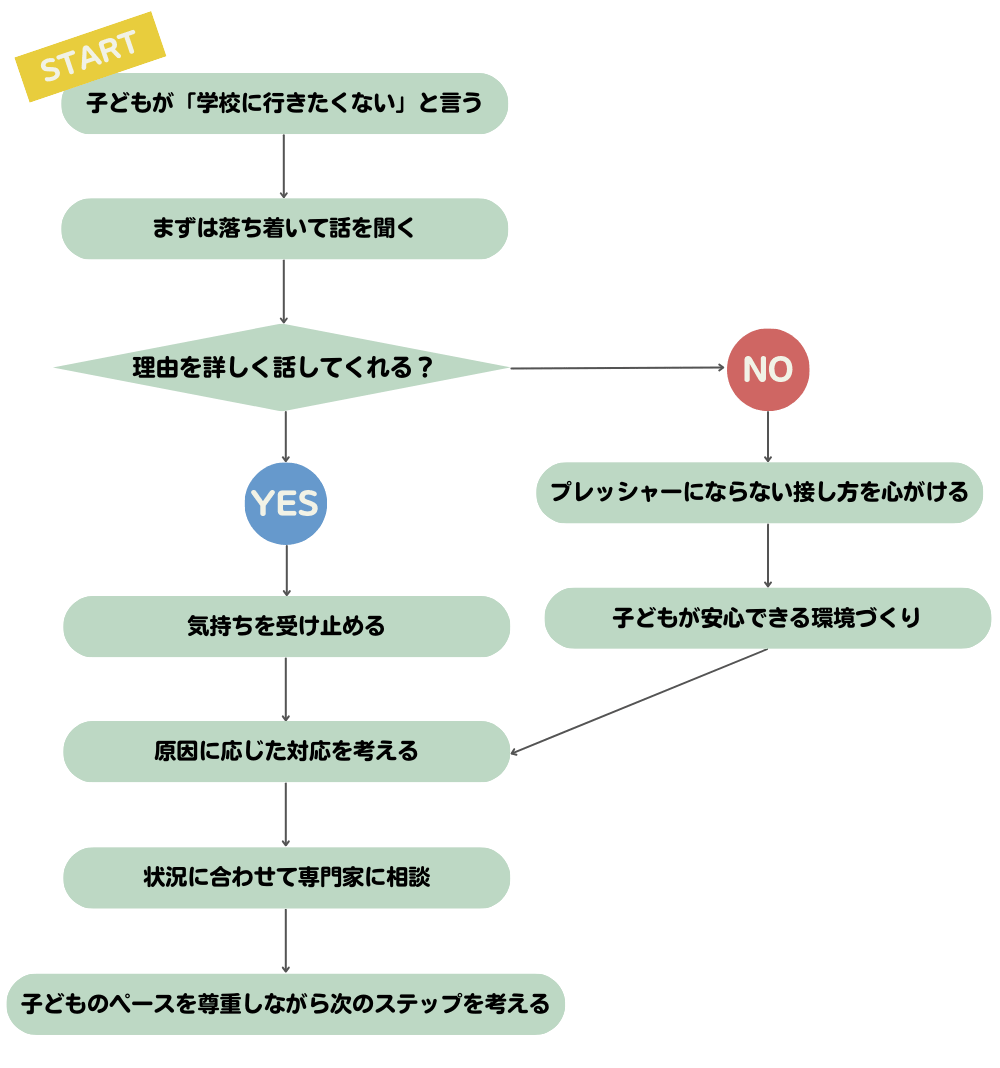

親の対応フローチャート

ここまで、子どもが「学校に行きたくない」と言ったときに、親が避けるべき対応について解説しました。

では、実際にどう対応すればよいのでしょうか?

大切なのは、子どもの気持ちを受け止めながら、焦らず冷静に対応を考えていくことです。

とはいえ、突然のことでどう対応すればいいのか迷ってしまいますよね。

そこで、どのような手順で対応すればよいかを簡単に示したフローチャートを用意しました。

この流れを参考にすれば、子どもの気持ちに寄り添いながら、落ち着いて対応できますよ。

このフローチャートで、子どもが「学校に行きたくない」と言ったときの対応の流れが整理できましたね。

次の章では、具体的にどのように接すればよいのかを詳しく解説していきます。

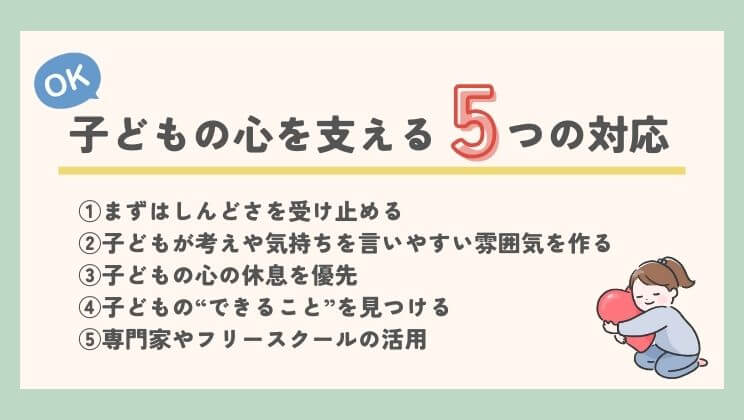

今日から実践!子どもの心を支える5つの対応

ここまで、「学校に行きたくない」と言う子どもへの対応として、避けるべき言動について解説してきました。

では、子どもに寄り添いながら、親はどのように接すればよいのでしょうか?

「何を言っても逆効果になりそう」「どんな対応が正解かわからない」―そんな不安を抱える親は少なくありません。

しかし、不登校の子どもを支えるうえで大切なポイントはいくつかあります。

不登校ジャーナリストの石井志昴氏は、著書『「学校に行きたくない」と子どもが言ったとき親ができること』の中で、『理由を話さないときはそっとしておく』『まずは心と体を休ませる』『勉強はいつでもできると開き直る』などの対応を提案しています。

重要なのは、子どものしんどさを受け止め、安心できる環境を作ること。

親が焦らず、安心感を与えることで、子ども自身が次の一歩を考えられるようになります。

ここからは、子どもを支えるために親ができる5つの対応について詳しく解説していきましょう。

① まずはしんどさを受け止める

「学校に行きたくない」と言う子どもに対して、まず大切なのは、子どもの気持ちを受け止めることです。

親としては「どうして?」「何かあったの?」と理由を聞きたくなりますよね。

しかし、子ども自身も「何がつらいのか言葉にできない」「理由はあるけれど、うまく説明できない」と感じていることが少なくありません。

そのため、すぐに解決策を探そうとするのではなく、「そうなんだね」「つらいんだね」と共感的に聞くことが大切です。

子どもは、親に話を受け止めてもらうことで、「自分の気持ちを理解してもらえた」と感じ、安心感を得られます。

その結果、心の緊張がほぐれ、自分の気持ちを少しずつ整理しやすくなるのです。

ただし、共感は「同意」ではありません。

例えば、子どもが「先生が嫌いだから学校に行きたくない」と言った場合、「そうだね、先生は最悪だね」と子どもの意見にあわせるのではなく、「先生のこと、苦手なんだね」「それはつらいよね」と気持ちに寄り添うことが大切です。

「話を聞いてもらえる」と思えると、子どもは安心して親に気持ちを打ち明けやすくなります。

逆に、「そんなことないでしょ」「気にしすぎだよ」と否定されると、子どもは「どうせわかってもらえない」と感じてしまいます。

「どうして学校に行きたくないの?」と問い詰めるのではなく、まずは子どもの気持ちに寄り添うこと。

それが、子どもの心を支える第一歩になります。

② 子どもが考えや気持ちを言いやすい雰囲気を作る

子どもが「学校に行きたくない」と感じているとき、親は何があったのかを理解しようと、いろいろと質問したくなるものです。

しかし、質問の仕方によっては、子どもが「責められている」と感じてしまうことがあります。

特に「どうして?」「なんで?」という問いかけは、子どもにとってプレッシャーになりやすい言葉です。

「どうして学校に行きたくないの?」「なんでそんなことを思うの?」と聞かれると、「ちゃんと説明しなければいけない」「できないことを注意されている」と感じてしまい、気持ちが萎縮してしまいます。

そのため、質問の仕方を工夫することが大切です。

例えば、「どんなことがつらいと感じる?」「何か困っていることがある?」といったように、子どもが安心して自分の気持ちを話せるような聞き方を意識するとよいでしょう。

③ 無理に登校させるのではなく、子どもの心の休息を優先

「学校に行きたくない」と言う子どもに対して、つい「少しでも登校させたほうがいいのでは?」と考えてしまいますよね。

「このまま休ませたら、ずっと行けなくなるのでは」「甘えが習慣になってしまうのでは」と、不安になることもあるでしょう。

しかし、無理に学校へ行かせようとすると、子どもの不安やストレスはかえって大きくなってしまいます。

心が疲れ切っている状態では、登校しても授業に集中できなかったり、緊張で体調を崩してしまったりすることもあります。

まずは、子どもが「安心できる」と感じられる環境で心を休めることが大切です。

プレッシャーがなくなることで気持ちが落ち着き、緊張が和らぎます。

「もう大丈夫かも」と自分から動き出すためのエネルギーを蓄える時間にもなるでしょう。

親が「今は心を休めてもいいんだよ」と受け止めることで、子どもは安心感を得られます。

その安心感が、次の一歩へとつながるきっかけになるのです。

④ 子どもの“できること”を見つける

欠席が続くと、子どもは「自分は学校に行けていない」「みんなと同じようにできない」といった自己否定的な気持ちを抱えやすくなります。

特に、周囲の子どもたちが学校生活を送る様子を見たり、親が「勉強が遅れてしまうね」「みんな頑張ってるよ」と声をかけたりすると、ますます自信を失ってしまうこともあるでしょう。

だからこそ、子ども自身が「これならできる」と思えるものを見つけることが大切です。

例えば、家のお手伝いや関心を持てる活動に取り組む時間を持てれば、「自分にもできることがある」と感じられる場合があります。

勉強が苦手でも、「料理を作るのは好き」「絵を描くのが楽しい」といった小さな成功体験が、自信を取り戻すきっかけにつながっていきます。

また、「自分は何もしていないわけじゃない」「学校に行っていなくても成長できる」と実感できると、気持ちが前向きになりやすいと言えます。

小さな積み重ねが子どもの自信を回復させる第一歩となるでしょう。

⑤ 専門家・スクールカウンセラー・フリースクールの活用

子どもが「学校に行きたくない」と感じているとき、親としては「どう支えればいいのか」「このままで大丈夫なのか」と不安を感じることも多いですよね。

しかし、不登校の対応は家庭だけで抱え込む必要はありません。学校以外にも、子どもと親が相談できる支援機関や選択肢が用意されています。

例えば、スクールカウンセラーに相談すると、子どもが気持ちを整理する手助けをしてもらえます、フリースクールなどの居場所を活用すれば、「学校以外でも学べる場がある」と気づくきっかけになることもあります。

専門家や第三者の力を借りることで、親も子どもも「ひとりじゃない」と感じ、気持ちが少し楽になるかもしれません。

「学校に行けていない」という状況に目を向けるだけではなく、「今の子どもにとってどんな選択肢があるのか」を考えてみることが大切です。

具体的な相談先や支援機関については、こちらをご覧ください。

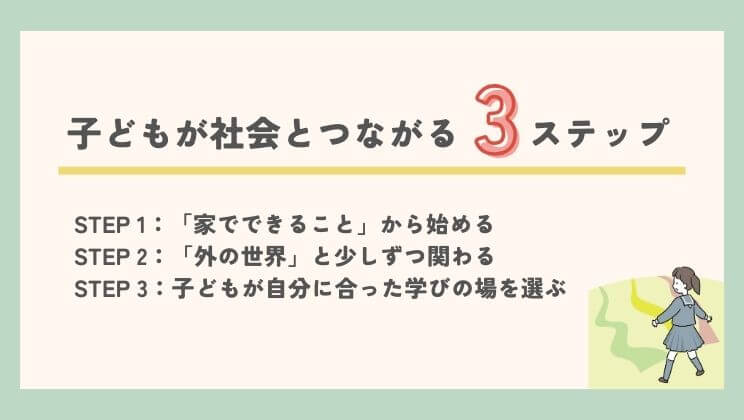

焦らなくて大丈夫|子どもが社会とつながる3つのステップ

「このまま学校に行けなかったら、将来どうなるの?」

子どもが「学校に行きたくない」と言ったら、親としては将来への不安が大きくなりますよね。

文部科学省の不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書によると、不登校の子どもを持つ保護者のうち、小学生の親の74%、中学生の親の78%が『将来が不安』と答えています。

多くの保護者が「今のままでいいのだろうか」「社会に出ていけるのだろうか」と感じているのです。

しかし、総務省が発表した『不登校・ひきこもりのこども支援に関する政策評価<評価結果に基づく意見の通知>』では、『学校への登校という結果のみを目標にせず、子どもが自らの進路を主体的に考え、社会的自立をめざす』という方針を示しています。

つまり、『学校に戻ること』だけをゴールにするのではなく、子どものペースに合わせた社会との関わり方を考えていくことが大切だと述べられています。

子どもが社会とつながるまでには、段階があります。

すり減った心のエネルギーが回復しないまま無理に動き出そうとするのは、とても大きな負担になります。

まずは、元気が出る活動を通じて少しずつエネルギーを蓄え、そこから自分のペースで動き出せることが理想的です。

ここからは、子どもが無理なく社会と関われるようになる3つのステップについて解説します。

STEP 1:「家でできること」から始める

生活リズムの緩やかな調整

興味を持てる活動の発見

家庭内での小さな成功体験

子どもが学校に行きたがらない期間は、焦ってすぐに登校を目指すよりも、まずは生活リズムを整え、家の中で無理なくできる活動を取り入れながら、すり減ったエネルギーの回復を目指しましょう。

生活リズムが乱れるのは、つらさを回避するための行動

学校を休み始めると、昼夜逆転の生活になる子も少なくありません。

これは夜ふかしの習慣がついたわけではなく、昼間に起きていると学校を思い出してしまい、気持ちがしんどくなるからです。

周囲の子どもたちが学校にいる時間帯は、「自分だけが取り残されている」と感じてしまうため、あえて夜に起きている子もいます。

みんなが寝静まった夜は、誰とも比べる必要がなく、安心感を得られる時間だからです。

昼夜逆転は、自分の心を守るための行動でもあるのです。

しかし、心のエネルギーが回復し「自分は大丈夫」と思えるようになると、生活リズムが自然と整うこともあります。

そのため、無理に早寝早起きをさせるのではなく、子どもの様子を見ながら、少しずつ調整していきましょう。

『できること』を見つけると、気持ちが前向きになりやすい

家の中で『できること』が増えると、次のステップへ進む準備がしやすくなります。

例えば、 興味のあること(読書・創作・音楽・ゲームなど)に打ち込んだり、料理や掃除などの家事を手伝ったりするのも一つの方法です。

小さなことでも達成感を得られる経験が積み重なると、「これならできる」「自分にもできることがある」と前向きな気持ちが生まれやすくなります。

最初は何もできなくても大丈夫。

子どもが「やってみたい」と思えることを、焦らず一緒に見つけていくことが大切です。

STEP 2:「外の世界」と少しずつ関わる

オンラインでの交流

趣味のコミュニティ参加

フリースクールや適応指導教室

家の中で落ち着いて過ごせるようになると、少しずつ『家の外』に目を向けられるようになります。

ただし、いきなり学校に戻るのはハードルが高いため、負担の少ない形で外の世界とつながる経験を増やしていきましょう。

例えば、習い事やスポーツを始めてみたり、趣味のコミュニティに参加したり、通信学習などオンラインでの交流を試してみたりする方法があります。

また、フリースクールや適応指導教室といった学校以外の交流の場を活用するのも一つの選択肢です。

学校以外にも『人とつながる場』があると知ることで、子ども自身が「外に出ても大丈夫かも」と思えるようになります。

焦らず、子どものペースに合わせて一歩ずつ進めていきましょう。

子どもが社会とのつながりを持つには、それぞれのペースがあります。

無理をせず、安心できる環境を見つけることが大切です。

不登校の回復プロセスについて、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

STEP 3:子どもが自分に合った学びの場を選ぶ

学校復帰

転校/編入

フリースクール継続

高卒認定取得

『社会とのつながり』に慣れてくると、「そろそろ勉強も考えようかな」という気持ちが芽生えることもあります。

この段階では、学校に戻るのか、それとも別の道を選ぶのか、子どもと一緒に考えてみましょう。

進路の選択肢はさまざまです。

学校と相談しながら再登校を目指す方法もありますが、転校や編入を検討することもできます。

また、高卒認定を取得して進学や就職につなげる道もあります。

学校だけが学びの場ではありません。

子どもが「この方法なら無理なく続けられそう」と思える選択肢を一緒に探していきましょう。

学びの選択肢について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

まとめ|子どもに寄り添い、できることを少しずつ

子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、親としては心配や不安でいっぱいになります。

将来のことを考えると、「早く元の生活に戻さなければ」と焦る気持ちが出てくるのも当然でしょう。

しかし、不登校は決して『すぐに解決しなければならない問題』ではありません。

無理に学校へ戻そうとするのではなく、子どもの気持ちに寄り添いながら、今できることを少しずつ増やすという考え方が大切です。

家庭で心を休めることから始め、徐々に社会と関わる経験を増やしながら、子ども自身が自分に合った道を見つけていく。

それが、焦らず、でも確実に前へ進むためのステップになります。

最後に、これまでお伝えしてきた『親が子どもに寄り添うための大切なポイント』をリストにまとめました。

意識できることから取り入れてみてくださいね。

今日から始める親の対応改善チェックリスト

| チェック欄 | 項 目 |

| 子どもの話をじっくり聞く時間を作る(毎日10分でも) | |

| 「〜しなければならない」という言葉を減らす | |

| 子どもの小さな『できた』を見つけて声に出して褒める | |

| 学校の話題を出すときは子どもの反応を見ながら慎重に | |

| 他の子と比較する発言を控える | |

| 家族で一緒に楽しめる活動を週に1回は行う | |

| 必要に応じて専門家に相談する勇気を持つ |

こうした関わりの積み重ねが、安心できる環境づくりにつながっていきます。

また、「どうして行けないの?」ではなく、「今の子どもに何ができるだろう?」という視点を持つことが、親にとっても大きな支えになります。

大事なのは「解決しよう」と焦らないこと。

まずはできることから始め、子どもの力を信じ、親子で一緒に小さな一歩を積み重ねていきましょう。