『インクルーシブ教育』という言葉を聞いたことはありますか?

友達関係や不登校のニュースが多くなっている昨今最近、よく耳にするようになったこの言葉。

でも実際のところ、「具体的にどんな教育なの?」「うちの子にどう関係するの?」と思われている親御さんも多いのではないでしょうか。

中学生は、心も体も大きく成長する大切な時期です。

勉強の得意・不得意、興味のあること、友達との関わり方など、一人ひとりの個性がはっきりしてくる時期ともいえます。

そんな多感な時期だからこそ、『みんなと同じ』でなくても大丈夫。

お子様の『らしさ』を大切にしながら、可能性を最大限に引き出す教育について、一緒に考えてみませんか?

この記事を読み終える頃には、お子様さんの個性を活かす学びの選択肢が見えてくるはずです。

【この記事でわかること】

- インクルーシブ教育の基本的な考え方

- 特別支援教育との違い

- インクルーシブ教育のメリットと課題

- インクルーシブ教育の視点を取り入れた高校選びのポイント

- 子どもの『自分らしさ』を伸ばす親の関わり

インクルーシブ教育って何?基本をわかりやすく解説します

「インクルーシブ教育ってなんだか難しそう…」

「聞いたことはあるけど、正直よくわからない」

そんなふうに感じている親御さんも多いのではないでしょうか。

この章では、インクルーシブ教育の考え方を整理し、今この教育が注目されている理由についてもご紹介します。

また、「特別支援教育とは何が違うの?」というよくある疑問についても、わかりやすく解説していきます。

『誰も仲間はずれにしない』 インクルーシブ教育の基本

インクルーシブ教育を一言で表すなら、『すべての子どもが一緒に学べる教育』です。

障害のある子もない子も、日本人も外国にルーツを持つ子も、勉強が得意な子も苦手な子も、みんなが同じ場所で、お互いの違いを認め合いながら学ぶ――それがインクルーシブ教育の考え方です。

文部科学省によると、『インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要』とされています。

文部科学省「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」

難しく聞こえるかもしれませんが、ポイントは『みんなで一緒に学びながら、一人ひとりに合った支援もする』ということです。

目指すのは、すべての子どもが自分らしく成長し、将来社会の一員として活躍できるようになること。

そのために、『共に学ぶこと』と『個に応じた支援』の両方を大切にする。

それがインクルーシブ教育の本質といえます。

なぜ今、インクルーシブ教育が注目されているの?

インクルーシブ教育が注目される背景には、大きく3つの理由があります。

①世界の流れ

2006年に国連で『障害者の権利に関する条約』が採択され、日本も2014年に同意しました。この条約では、すべての子どもが一緒に学ぶ権利があることが明記されています。

文部科学省「障害者の権利に関する条約について」

②社会の変化

グローバル化が進み、様々な背景を持つ人々と共に生きることが当たり前になってきました。お子様が大人になる頃には、今以上に多様な価値観を持つ人々と協力して働く場面が増えるでしょう。

③教育への期待の変化

『みんな同じ』を求める教育から、『一人ひとりの個性を伸ばす』教育へと意識が変わってきています。

特別支援教育との違いは?

「特別支援教育とインクルーシブ教育って、どう違うの?」という疑問もよく聞きます。

特別支援教育は、障がいのある子どもたちが、自立や社会参加に向けて、その子に合った方法で学べるようにサポートする教育です。

一方、インクルーシブ教育は、特別支援教育の考え方も含みながら、すべての子どもが一緒に学ぶことを目指します。

つまり、インクルーシブ教育は特別支援教育よりも、もっと広い考え方です。

障害の有無だけでなく、すべての子どもの多様性を大切にする教育といえるでしょう。

インクルーシブ教育への不安や疑問

「インクルーシブ教育って、確かに理想的だけど…」

「そんなにうまくいくの?」

正直なところ、インクルーシブ教育について不安や疑問を感じる親御さんも多いのではないでしょうか。

お子様の大切な学びの環境に関わることなので、そんな気持ちになるのも当然です。

ここでは、多くの親御さんが抱く疑問や不安について、率直にお答えしていきます。

「学力が下がるのでは?」という不安について

これは最もよく聞かれる心配ごとです。

「いろんな子が一緒に学ぶと、授業のペースが遅くなって、うちの子の学力が下がるのでは?」という不安ですね。

インクルーシブ教育は『みんなで同じペースで学ぶ』ことではありません。

むしろ、一人ひとりの学習ペースや理解度に合わせた工夫をすることが大切にされています。

- 習熟度別のグループ学習

- ICT機器(パソコンやタブレット、スマホなど)を活用した個別学習

- 発展的な課題の用意

- 少人数での補充学習

このような工夫により、勉強が得意な子はさらに学力を伸ばせ、苦手な子はしっかりサポートを受けられる――それがインクルーシブ教育の目指す姿です。

実は、いろんなタイプの友達と学ぶことで、『教え合い』や『学び合い』が生まれ、理解が深まるという研究結果もあるんです。

「問題行動への対応は?」という心配について

「授業中に立ち歩く子がいたら、うちの子の学習に影響があるのでは?」

「トラブルが増えるのでは?」

こうした心配も、よく理解できます。

『問題行動』に見える振るまいの背景には、その子なりの理由があることが多いです。

感覚過敏で座っていられない、不安で落ち着かない、理解できなくて困っているなど。

そのため、インクルーシブな環境では次のようなサポートを行います。

- 行動の背景を理解し、適切な支援をする

- 必要に応じて、個別の対応や環境調整をする

- 子どもたち同士で、お互いの特性を理解し合う

- トラブルを学びの機会として、解決方法を一緒に考える

もちろん、すべてがスムーズにいくわけではありません。

でも、こうした経験を通じて、子どもたちは『違い』への対処法や、思いやりの心を学んでいきます。

「先生の負担が増えて大丈夫?」という疑問について

「ただでさえ忙しい先生たちが、さらに大変になるのでは?」

「結果的に、全体のケアが薄くなるのでは?」

親御さんとして、こうした心配を持つのも当然です。

確かに、先生の負担は課題の一つです。

でも、インクルーシブ教育を進める学校では、様々な工夫がされています。

- 支援員やアシスタントの配置

- チーム・ティーチング(複数の先生での指導)

- 専門家(カウンセラー、療育の専門家など)との連携

- ICT機器(パソコンやタブレット、スマホなど)の活用による業務効率化

- 保護者や地域ボランティアとの協力

また、インクルーシブ教育の研修を受けた先生からは、「子ども一人ひとりを見る視点が変わった」「教育の本質を改めて考えるようになった」という声も聞かれます。

大切なのは、先生だけに任せるのではなく、学校全体、そして保護者も一緒になって、子どもたちを支える体制を作ることです。

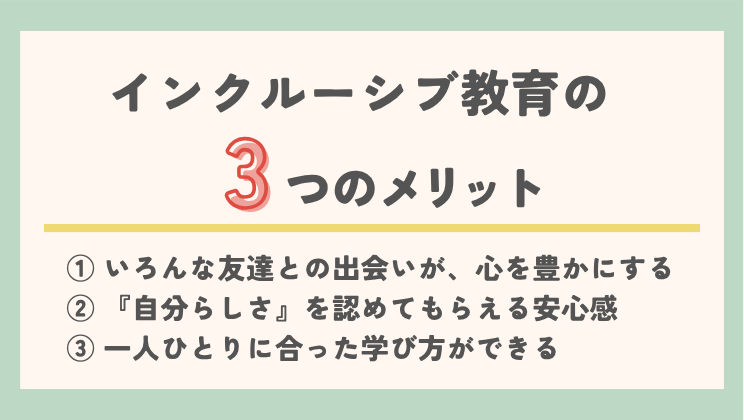

インクルーシブ教育は中学生にどんなメリットがある?

「インクルーシブ教育の考え方はわかったけど、実際うちの子にどんないいことがあるの?」

そんな疑問を持った親御さんも多いかもしれません。

インクルーシブな環境で学ぶことは、中学生のお子様にとって、どんなプラスがあるのでしょうか。

この章では、お子様の心の成長や、学びへの取り組み方にどんな変化が生まれるのか、具体的なメリットについて解説します。

また、インクルーシブ教育のよい面だけでなく、実際に進路を考える上で知っておきたい『注意点や課題』にも目を向け、お子様にとって最善の道を見つけるためのヒントをお伝えします。

①いろんな友達との出会いが、心を豊かにする

中学生は友達関係がとても大切な時期。

インクルーシブな環境では、様々な個性を持つ友達と自然に関わることができます。

運動が得意な子、絵が上手な子、ゆっくり考えるのが好きな子、活発な子…いろんな友達と過ごす経験を通じて、「人って本当にそれぞれ違うんだな」ということを、頭ではなく心で理解できるようになります。

この経験は、将来お子様が社会に出たときの大きな財産に。

相手の立場で考えられる力、困っている人を自然に助けられる優しさは、教科書では学べない大切な力です。

②『自分らしさ』を認めてもらえる安心感

思春期まっただ中の中学生。

「自分って何だろう」「周りからどう見られているんだろう」と悩むことも多い時期です。

インクルーシブ教育では、『みんな違って当たり前』が基本。

勉強が苦手でも、運動が得意じゃなくても、それぞれのよさが認められる環境があります。

「自分はこのままでいいんだ」という安心感は、新しいことにチャレンジする勇気につながります。

失敗を恐れずに挑戦できる子は、きっと大きく成長できるはずです。

③一人ひとりに合った学び方ができる

「うちの子、みんなと同じペースで勉強するのが難しくて…」

「もっと自分の興味のあることを深く学びたいみたい」

そんな悩みや希望も、インクルーシブな環境では大切にされます。

例えば、次のようなサポートを受けられる可能性があります。

- ICT機器(パソコンやタブレット、スマホなど)を使った学習で、視覚的に理解しやすくする

- 少人数での学習で、じっくり質問できる環境を作る

- 得意な分野は先に進み、苦手な分野はゆっくり学ぶ

このように、一人ひとりの学び方に合わせた工夫ができるのが、インクルーシブ教育の特徴です。

知っておきたい注意点や課題

インクルーシブ教育は多くのメリットがある一方で、現実には、次のような課題もあります。

大切なのは、インクルーシブ教育の考え方を理解しつつ、お子様にとって本当に必要な環境は何かを、しっかり見極めることです。

個性に合った高校選び ――何を見て、どう選ぶ?

「そろそろ高校のことを考えないと…」

「でも、どんな基準で選べばいいの?」

高校選びは、お子様の将来を左右する大切な選択ですね。

そこで、偏差値や進学実績だけでなく、お子様の個性が活きる学校を見つけるポイントをお伝えします。

まずは、お子様をよく見つめ直そう

高校選びの第一歩は、お子様自身をよく理解することからです。

普段の様子を思い浮かべながら、以下の点を整理してみましょう。

お子様の個性チェックリスト

得意な教科、苦手な教科は?

一人で黙々と勉強するタイプ?それともみんなと一緒が好き?

朝型?夜型?集中できる時間帯は?

時間を忘れて夢中になることは?

将来の夢や目標はある?

学校以外で頑張っていることは?

大人数でワイワイするのが好き?少人数で落ち着いた環境が好き?

新しい環境にすぐ慣れる?時間がかかる?

ストレスを感じやすいことは?

勉強で困ったとき、どんな助けがあるといい?

相談しやすい大人はどんなタイプ?

メンタル面でのサポートは必要?

これらの点を、お子様と一緒に話し合ってみてください。

意外な発見があるかもしれません。

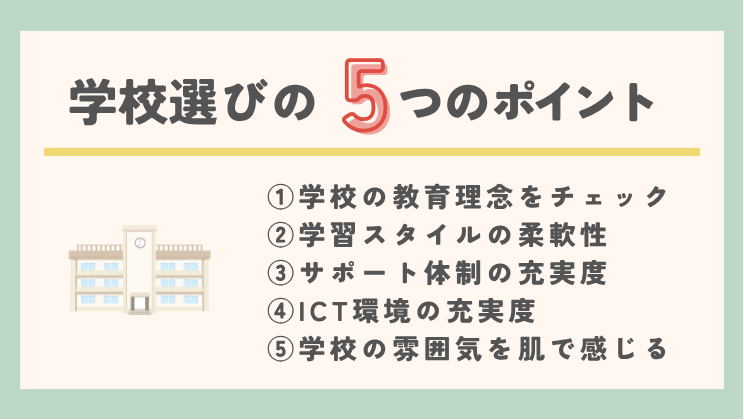

学校選びの5つのポイント

お子様の個性が見えてきたら、次は学校選びです。

次の5つのポイントをチェックしてみましょう。

①学校の教育理念をチェック

学校のホームページやパンフレットを見るとき、『個性』『多様性』『一人ひとり』といった言葉がどう使われているか注目してみてください。

言葉だけでなく、具体的な取り組みとして紹介されているかがポイントです。

②学習スタイルの柔軟性

オンライン学習と通学を組み合わせられる?

自分のペースで進められるシステムがある?

コース変更は可能?どのくらい柔軟?

例えば『毎月コース変更OK』といった柔軟性の高い学校は、お子様の成長や変化に合わせて学び方を調整できる可能性があります。

③サポート体制の充実度

【学習サポート】

個別指導はある?

苦手科目のフォローは?

進度に合わせた学習計画を作ってもらえる?

【メンタルサポート】

カウンセラーはいる?

相談しやすい雰囲気?

保護者との連携は?

【進路サポート】

一人ひとりに合わせた進路指導?

多様な進路に対応できる?

キャリア教育の内容は?

④ICT環境の充実度

今の時代、ICT(パソコンやタブレット、スマホなど)を活用した学習は欠かせません。

タブレットやPCを使った授業は?

オンライン授業の質は?

個別学習に活用されている?

⑤学校の雰囲気を肌で感じる

資料だけではわからないことも多いです。

可能な限り、実際に学校を訪れてみましょう。

オープンスクールや説明会に参加

生徒の表情は生き生きしている?

先生と生徒の距離感は?

多様な生徒が受け入れられている雰囲気?

インクルーシブ教育を実践している学校の見分け方

「でも、本当にインクルーシブ教育を実践している学校って、どうやって見分けるの?」

そんな疑問にお答えします。

資料の情報も大切ですが、実際の取り組みを見極めるポイントをご紹介します。

具体的な取り組みをチェック

【ユニバーサルデザインの導入】

教室の掲示物は見やすく整理されている?

視覚的な支援(写真や図)が活用されている?

静かに過ごせるスペースがある?

【授業の工夫】

一斉授業だけでなく、グループ学習や個別学習もある?

複数の先生やサポートスタッフがいる?

タブレットなどのICT機器が日常的に使われている?

【多様な評価方法】

テストの点数だけでなく、様々な観点で評価している?

ポートフォリオや発表など、多様な評価方法がある?

個人の成長を重視している?

見学時に質問すべきこと

「支援が必要な生徒への対応は、具体的にどのようにしていますか?」

「個別の教育支援計画は作成していますか?」

「生徒の多様性に対して、どのような配慮をしていますか?」

「いじめや差別への対応方針を教えてください」

「保護者との連携はどのように行っていますか?」

生徒や保護者の様子もチェック

様々なタイプの生徒が自然に交流している?

保護者の方々も多様性がある?

学校行事に、いろんな生徒が参加している

これらの点を総合的に見ることで、その学校が本当にインクルーシブな環境を作ろうとしているかが見えてきます。

情報収集のコツ

納得のいく学校選びのためには、いろいろな角度から情報を集めることが大切です。

ここでは、効果的な情報収集の方法をまとめました。

◆複数の情報源を活用

- 学校の公式情報(HP、パンフレット)

- 説明会や個別相談会

- 在校生や卒業生の声

- SNSや口コミサイト(参考程度に)

◆質問リストを準備

説明会では遠慮せずに質問しましょう。

事前に聞きたいことをリストアップしておくと安心です。

◆お子様と一緒に

最終的に通うのはお子様です。

親御さんだけでなく、お子様と一緒に情報を集め、感想を共有することが大切です。

通信制高校という選択肢――インクルーシブな学びを実現する場

「毎日学校に通うのは、うちの子には負担かも…」

「もっと自由に、自分のペースで学べる方法はないかな?」

そんな思いを持つ親御さんに、通信制高校という選択肢についてお伝えします。

通信制高校の今|新しい可能性が広がっています

かつては『不登校の子が行く学校』というイメージが強かった通信制高校。

でも今は違います。

多様な学び方を求める生徒たちが、自分の可能性を広げるために選ぶ、新しいタイプの高校として注目されています。

通信制高校の3つの特長

インクルーシブ教育の理念を実現しやすい通信制高校。

その特長を3つのポイントでご紹介します。

①自分のペースで学べる

最大の特長は、学習ペースの自由度です。

朝が苦手な子、体調に波がある子、特定の活動に打ち込みたい子にとって、大きなメリットになります。

②多彩な学習スタイル

『通信制』といっても、学び方は実に多様です。

- 完全オンライン型:自宅で自分のペースで

- 週数日通学型:適度な通学で生活リズムを保つ

- 集中スクーリング型:年に数回の集中授業

- 専門コース型:プログラミング、美術、スポーツなど

お子様の状況や目標に合わせて、最適なスタイルを選べます。

③個別の目標に寄り添う

通信制高校の多くは、生徒一人ひとりの目標に合わせた学習をサポートします。

- 大学進学を目指すコース

- 専門スキルを身につけるコース

- 海外留学準備コース

- 起業・ビジネスコース

『好き』や『得意』を伸ばし、将来につながる学びができるのが魅力です。

インクルーシブ教育との相性の良さ

通信制高校の特長は、インクルーシブ教育の考え方と非常によく合っています。

◆合理的配慮がしやすい

一人ひとりの困りごとに合わせた調整がしやすい環境です。

◆学びの継続をサポート

様々な事情で通学が難しくなっても、学びを諦めなくていい。

それが通信制高校の大きな強みです。

◆主体的な学校選択

『みんなと同じ』ではなく、『自分に合った』学び方を選ぶ。

これもインクルーシブ教育の大切な考え方です。

新しい高校のカタチとして

現代の通信制高校は、もはや『普通の高校の代替』ではありません。

ICT技術を活用し、一人ひとりの個性を最大限に活かす、新しい高等教育のカタチとして進化を続けています。

お子様の『らしさ』を大切にしながら、未来への可能性を広げる。

そんな学びの場として、選択肢の一つに加えてみてはいかがでしょうか。

家庭でできるサポート――子どもの個性を伸ばすために

「学校選びも大切だけど、家では何ができるかな?」

「子どもの自信を育てるには、どんな関わり方がいいの?」

インクルーシブな社会を作るのは、学校だけの仕事ではありません。

お子様が最も多くの時間を過ごす家庭での関わり方も、とても大切です。

話をじっくり聞く|一番大切なサポート

中学生になると、親に話したがらないことも増えますよね。

でも、だからこそ大切なのが『聞く姿勢』です。

スマホを置いて、顔を見て聞く

途中で口を挟まない

「それで?」「どう思った?」と促す

否定や批判はしない

お子様の話を最後まで聞いて、「そうだったんだね」「それは嬉しかったね(辛かったね)」と気持ちを受け止める。

それだけで、お子様は「わかってもらえた」と安心します。

この安心感が、自己肯定感の土台になります。

比べない、認める|小さな成長を見逃さない

何か気になることがあると、つい「○○ちゃんは…」と比べてしまいがちですよね。

でも、インクルーシブな視点では、比べるのは『他の子』ではなく『過去のその子』です。

「前はできなかった○○ができるようになったね」

「○○を頑張っている姿、いいね」

「失敗したけど、チャレンジしたことがすごい」

結果だけでなく、過程を具体的に認める。

小さな成長を見つけて伝える。

それが、お子様の「やってみよう」という気持ちを育てます。

多様な価値観に触れる機会を作る

家庭は、社会の多様性を学ぶ最初の場所です。

日常の中で、自然に多様な価値観に触れる機会を作ってみましょう。

◆日常でできること

- いろんな国の料理を作ってみる

- 様々な職業の人のドキュメンタリーを見る

- 異なる文化の絵本や映画を楽しむ

- ニュースを見ながら、いろんな立場の人の気持ちを想像する

大切なのは、『いろんな人がいて、それぞれ素晴らしい』というメッセージを、親自身が日々の行動で示すことです。

困ったときは一緒に|解決より共感を

お子様が困難に直面したとき、すぐに解決策を示すのではなく、まず共感することから始めましょう。

サポートの流れ

「それは大変だったね」

「どうしたらいいか、一緒に考えよう」

「こんな方法もあるよ」

「どれがいいと思う?」

「やってみて、また相談してね」

この経験を通じて、お子様は「困ったときは助けを求めていいんだ」ということを学びます。

子どもの変化のサイン|こんな時は要注意

お子様の様子を見守る中で、以下のようなサインが見られたら、学校環境や家庭でのサポートを見直すタイミングかもしれません。

【学校に関する変化】

・朝、学校に行きたがらない日が増えた

・学校の話をしなくなった、または避けるようになった

・宿題や持ち物の準備を嫌がるようになった

・「学校がつまらない」「意味がない」という発言が増えた

【体調面の変化】

・頭痛や腹痛を頻繁に訴える(特に登校前)

・食欲の変化(急に減った、または過食気味)

・睡眠の問題(寝つきが悪い、朝起きられない)

・原因不明の体調不良が続く

【行動面の変化】

・イライラしやすくなった

・今まで好きだったことに興味を示さなくなった

・友達との関わりを避けるようになった

・スマホやゲームに過度に依存するようになった

サインに気づいたらどうする?

- まず、お子様の話をじっくり聞く

- 「最近どう?」と、オープンな質問から始める

- 学校の先生と情報共有し、連携を図る

- 必要に応じて、スクールカウンセラーなどの専門家(学校のスクールカウンセラー、地域の教育相談センター、思春期外来のある医療機関、親の会や支援団体など)に相談

大切なのは、一人で抱え込まないこと。

お子様のサインは、「もっと自分に合った環境や方法があるかも」というメッセージかもしれません。

親自身の価値観も柔軟に

最後に、とても大切なことをお伝えします。

それは、親自身が柔軟な価値観を持つことです。

「普通はこうだから」「みんなこうしているから」という考えに縛られず、「うちの子にとって何が一番いいか」を考える。

それが、インクルーシブな家庭環境を作る第一歩です。

入学後のフォロー|親ができること

「無事に高校に入学できたけど、これからどうサポートしていけばいいの?」

「学校とはどう関わっていけばいい?」

高校入学は、ゴールではなく新しい成長のスタートですよね。

ここでは、入学後に親御さんができるサポートについて具体的にお伝えします。

学校との上手な連携方法

高校生になると、小中学校の頃より学校との距離が遠くなりがち。

でも、だからこそ適切な連携が大切です。

連携のポイント

【入学時の情報共有】

お子様の特性や配慮が必要な点を担任に伝える

中学校での様子や効果的だった支援方法を共有

レッテルを貼らないよう、可能性も含めて伝える

【定期的なコミュニケーション】

三者面談や保護者会は必ず参加

気になることがあれば、早めに相談

良い変化があったときも共有(先生のモチベーションにも)

【学校の方針を理解する】

学校の教育方針や支援体制を把握

先生方の負担も理解し、お互いに協力できる関係を築く

できることは家庭でもサポート

【連絡方法の確認】

緊急時の連絡方法を確認

メールやアプリなど、学校の連絡ツールを活用

相談のタイミングや方法も事前に確認

子どもの様子の見守りポイント

高校生は自立心も強くなり、親に多くを語らなくなることも。

でも、さりげない見守りは続けましょう。

日常の観察ポイント

- 【生活リズム】

-

- 起床・就寝時間の変化

- 食事の様子(量や好みの変化)

- 身だしなみへの関心度

- 【学習への取り組み】

-

- 宿題や課題への向き合い方

- テスト前の様子

- 成績の変化(急激な変化は要注意)

- 【人間関係】

-

- 友達の話が出てくるか

- 学校行事への参加意欲

- SNSの使い方

- 【将来への意識】

-

- 進路の話題への反応

- 興味や関心の変化

- 自己肯定感の様子

「最近どう?」(オープンクエスチョン)

「今日は楽しそうだね」(ポジティブな観察)

「何か手伝えることある?」(サポートの意思表示)

「頑張ってるね!」(過程を認める)

困ったときの相談先は?

お子様の様子で気になることがあったとき、親御さんだけで問題を抱え込まないことが大切です。

困ったときのために、様々な相談先を知っておきましょう。

- 【学校内の相談先】

-

- 担任の先生

- 学年主任

- 養護教諭(保健室の先生)

- スクールカウンセラー

- 特別支援教育コーディネーター

- 【学校外の相談先】

-

- 教育相談センター(各自治体)

- 思春期相談(保健所など)

- 発達相談センター

- 民間のカウンセリング機関

- 親の会や家族会

- 【オンラインの相談先】

-

- 文部科学省の相談窓口

- NPO法人の電話相談

- LINEやチャットでの相談サービス

具体的な事例を整理して伝える

感情的にならず、事実を中心に

複数の視点から意見を聞く

記録を残しておく

入学後も、お子様の成長に合わせて、柔軟にサポート方法を調整していくことが大切です。

まとめ|お子様の『自分らしさ』を大切にする学びへ

お子様の個性を信じて、新しい学びの形を

ここまで、インクルーシブ教育について、様々な角度からお伝えしてきました。

『一人ひとりの個性が、その子の強み』

この言葉に込められた思いは、決して理想論ではありません。

お子様一人ひとりが持つ個性や可能性を大切にし、それぞれが自分らしく輝ける社会を作ること。

それは、私たち大人の責任でもあります。

中学生という大切な時期に、お子様の『自分らしさ』を見つめ、認め、伸ばしていく――その視点を持つことで、高校選びも、日々の関わり方も、きっと変わってくるはずです。

押さえておきたい3つのポイント

最後に、この記事で特に大切にしたいポイントを3つにまとめました。

①インクルーシブ教育は『特別』ではない

すべての子どもの個性を大切にする教育。

それは、あなたのお子様にも関係のある、身近なテーマです。

②多様な学びの選択肢がある

全日制、定時制、通信制など、高校の形も多様化しています。

『普通』にこだわらず、お子様に合った学びの場を見つけましょう。

③ 家庭でも無理なくできることがある

学校と一緒に、家庭でもお子様をサポートできます。

話を聞いたり、頑張りを認めたり、いろんな価値観に触れる機会を作ったりと、できることから少しずつ始めれば大丈夫です。

ID学園高等学校で実現する、一人ひとりに合った学び

ID学園高等学校は、『生徒の個性を日本で一番大切にする』という理念のもと、一人ひとりの可能性を最大限に引き出す教育を実践しています。

毎月変更可能な学習スタイル、オンラインと通学を組み合わせた柔軟な学び、そして手厚い3つのサポート(学習・メンタル・進路)。

これらはすべて、インクルーシブ教育の考え方を実践しているものです。

もし、お子様の個性を大切にしながら、新しい学びの形を探されているなら、ぜひ一度、学校説明会や個別相談にお越しください。

実際の雰囲気を感じていただければと思います。

お子様に合った学びの場所を、一緒に考えていきましょう。