「学校をやめたい」

「別の高校に行きたい」

そんな言葉をお子様から聞いたとき、戸惑いを感じる保護者の方も多いのではないでしょうか。

「せっかく入学したのに、どうして…」

そう思いながらも、お子様のつらそうな表情を見ると、無理に続けさせていいのか迷ってしまいますよね。

「この子に合う環境がほかにあるのでは…?」と思っても、“転校”や“退学”と聞くと「もう後戻りできない」と感じて、不安になる方も少なくありません。

そんなときに出てくるのが、『転入』『編入』という言葉。

「転入と編入って、どう違うの?」と疑問を抱く親御さんも多いはずです。

文部科学省の最新の調査によると、令和6年度には4万4,571人の生徒が高校を中途退学しています。

(文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」)

でも、その多くが転入や編入という制度を活用して、新しい学校で安心して学び直しています。

高校を変わることは終わりではなく、もう一度、自分に合った学び方を見つけるチャンスです。

制度をきちんと理解すれば、高校の卒業も、大学進学も十分に可能です。

この記事では、『転入』と『編入』の違いをわかりやすく整理しながら、お子様に合った高校を選ぶためのポイントをお伝えします。

【この記事でわかること】

『転入』『編入』の違いと、それぞれの特徴・仕組み

転入・編入の手続き時期と必要書類の流れ

単位の引き継ぎや卒業時期への影響

学び直しのチャンスを活かすための制度と心の準備

保護者が安心して高校を選ぶためのポイント

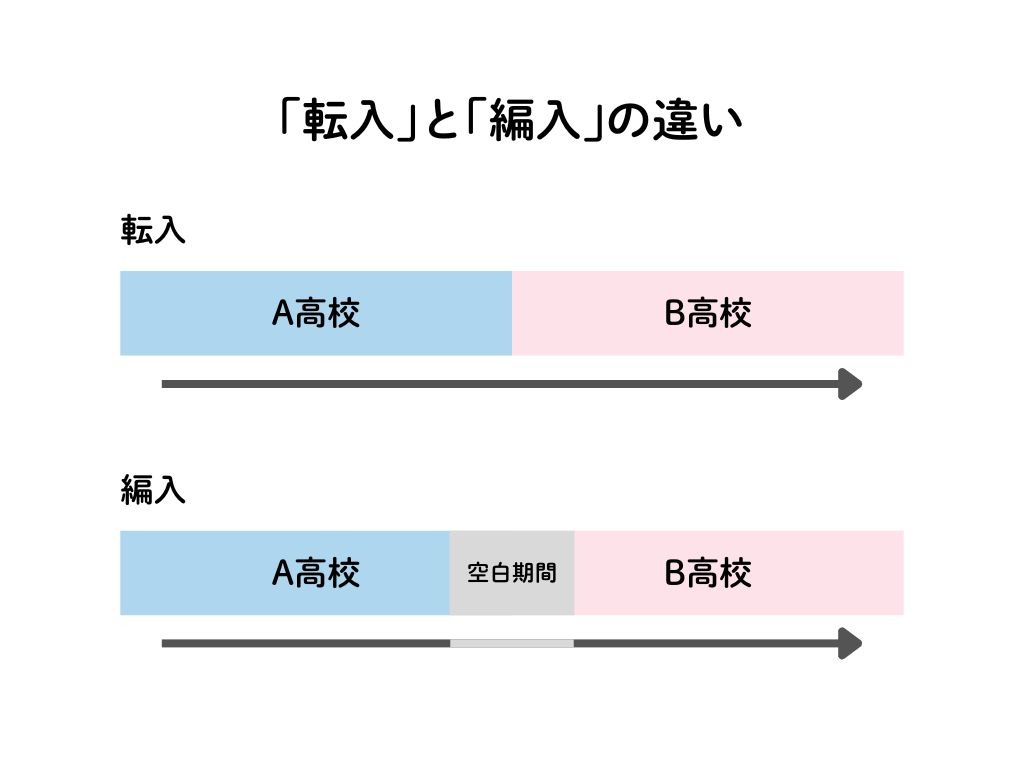

【結論】大きな違いは高校に『在学中』か『退学後』か

『転入』と『編入』は、どちらも“別の高校に入り直す”ときに使われる言葉です。

違いは『在学中に移る=転入』か『退学後に入り直す=編入』かという点にあります。

■【転入】今の高校に在籍したまま籍を移す

■【編入】いったん退学後に別の高校へ再入学する特徴

高校生活の間に空白期間があるかどうかが、大きなポイントです。

どちらが正しいということではなく、お子様がどのような状況で、どんなペースで再出発したいかによって、適した選択が変わります。

たとえば、「今の学校に通い続けるのが難しいけれど、すぐに新しい高校に入りたい」場合は転入、「少し休んでから学び直したい」場合は編入が選ばれることが多いです。

文部科学省の調査(令和5年度間)によると、通信制高校に年度途中で入学した生徒は全国で約2万9,000人にのぼります。

(文部科学省「高等学校教育の在り方ワーキンググループ審議まとめ 参考資料集」)

これは、転入や編入といった制度を利用して“学び直し”を選んだ生徒の数です。

全日制や定時制も含めれば、さらに多くの生徒が、もう一度学び直す道を選んでいます。

つまり、“高校を変わる=終わり”ではありません。

多くの生徒が制度を活用して、自分に合った環境で再スタートを切っています。

では次の章では、この『転入』と『編入』の違いを、制度面からわかりやすく整理していきましょう。

転入とは?|高校に在籍したまま、次の学校へ

『転入』とは、現在の高校に在籍したまま、別の高校へ籍を移す制度のこと。

「転校」と同じイメージで、高校生活の途中に空白期間をつくらずに環境を変える方法です。

退学せずに次の学校へ進めるため、これまでの単位をそのまま引き継げるケースが多く、卒業時期も変わりにくいのが特徴です。

一方で、転入にはいくつかの条件があります。

受け入れ時期が決まっている(主に4月・9月など)

定員に空きがある場合のみ可能

成績証明書や在学証明書などの提出が必要

このため、今の学校に在籍している間に転入先へ相談することが大切です。

転入は、“続ける力を支える制度”です

お子様が「今の学校を続けるのがつらい」と感じたときでも、学びを止めずに次のステップへ進むことができます。

編入とは?|高校を一度退学してから、再入学

『編入』とは、いったん高校を退学してから、別の高校に入り直す制度のこと。

言いかえると、高校生活の途中に空白期間をおいて、あらためて学びを再スタートする制度です。

たとえば、体調や人間関係などの理由で一度高校を離れたあと、「もう一度、高校に行って卒業したい」と思ったときに選ばれることが多いです。

入学のタイミングや学び方を自分で選べるため、自分のペースで再出発できるのが大きな特徴です。

ただし、転入と違って在籍期間が途切れるため、 前の学校で修得した単位がすべて認められるとは限りません。

単位の引き継ぎ(認定)は、受け入れ先の高校の判断によって異なります。

編入を検討するときには

いつから入学できるか

どの単位が認められるか

学費や必要書類の有無

といった点を、事前に編入先の学校へ確認しておくことが大切です。

編入は、“もう一度、自分のペースで学び直す制度”です

お子様が「少し休んでから学び直したい」と感じているとき、無理に今の学校を続けるのではなく、一度立ち止まって再スタートする選択肢として検討できます。

通信制高校への編入について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

一目でわかる!「転入」と「編入」7つの違い比較表

ここまでの説明で、「転入」と「編入」はどちらも“別の高校に移るための制度”であり、大きな違いは

■ 在学中に移る→転入

■ 一度退学してから入り直す→編入

であることをお伝えしました。

ただ、実際に手続きを検討するとなると

いつ入学できるの?

卒業時期はどうなる?

どんな書類が必要?

など、より具体的な違いが気になる方も多いのではないでしょうか。

下の表では、転入と編入の違いを7つの項目で整理しています。

お子様がどちらの条件を希望しているのか、親子で一緒に確認してみてください。

| 比較項目 | 転入 | 編入 |

| 対象となる生徒 | 高校に在学中の生徒 | 高校を中途退学した生徒 |

| 籍の移動 | 現在の在籍を引き継いでスムーズに移る | 一度退学し、改めて入学手続きを行う |

| 入学できる時期 | 学期途中でも可能な場合が多い(4月・9月・転居時など) | 多くは4月または10月など学期の区切りに募集 |

| 卒業時期への影響 | 同級生と同じ時期に卒業しやすい | 単位の認定状況によっては延びる可能性あり |

| 学習の空白期間 | なし(在学中に転校) | あり(退学〜再入学の間) |

| 履歴書の記載 | 「〇〇高校 卒業」のみで済む | 「〇〇高校 中途退学」→「△△高校 卒業」と記載 |

| 手続きの連携 | 在籍校・転入先の双方で連絡・書類交換が必要 | 本人・保護者で手続き可能(在籍校とのやり取り不要) |

どちらを選ぶにしても、お子様が安心して学びを続けられるかどうかを基準に考えることが大切です。

転入・編入できる時期と手続きの流れ

転入や編入について考えたとき

今からでも間に合う?

どんな準備が必要?

という不安を持つ親御さんは少なくありません。

制度の仕組みがわかっても、動くタイミングがつかめないと心配になりますよね。

ここでは、転入・編入それぞれの時期の目安や必要書類・手続きの流れを整理していきます。

事前にスケジュールを把握しておくことで、安心して次のステップに進むことができます。

転入できる時期の目安

転入できるのは、年度の始まりだけ?

と思われる方も多いかもしれません。

実際のところ、転入は学期の区切りに合わせて募集されるのが一般的です。

多くの高校では

4月(新年度の始まり)

9月(2学期・後期の始まり)

といったタイミングで受け入れを行っています。

私立高校や通信制高校の場合

より柔軟な対応が増えています。

年に数回の転入募集や随時受付を行う学校もあり、家庭の事情やお子様の体調に合わせて入学時期を選べる仕組みも整っています。

公立高校の場合

空きがあればいつでも入れるわけではなく、4月・9月(または10月)・1月のような学期区切りに限定されるのが一般的です。

編入できる時期の目安

編入の場合、転入に比べて受け入れ時期が限られていることが多いです。

一般的には、4月または10月など学期の区切りに募集される傾向がある

私立の通信制高校では、随時募集または月単位入学が可能な場合もあります。

一方で、公立高校の場合は、学期の変わり目(4月・9月・1月)に欠員がある場合のみ実施されることが多く、いつでも入れるというわけではありません。

必要書類と手続きの流れ

転入や編入の手続きを進めるには、いくつかの書類が必要ですが、提出書類や手続きの順番が少し異なります。

それぞれの場合について、確認していきましょう。

転入の場合

今在籍している学校に以下の書類を用意してもらいます。

| 書類名 | 目的 |

| 在学証明書 (または在籍証明書) | 現在、その高校に在学していることを証明する |

| 成績証明書 | 以前の学年までの成績を証明する |

| 単位修得証明書 | 以前の学年までに修得した単位数を証明する |

| 転学照会書 | 転入先の高校が、現在の在籍校に学籍状況などを照会するための書類。学校間のやり取りに使用される |

転入の手続きは、以下のような流れで進みます。

1. 転入先の学校に問い合わせる(空き状況・募集時期を確認)

2. 現在の高校に転学照会書を依頼(学校同士のやり取り)

3. 成績証明書や在学証明書などを提出

4. 面接や試験を受ける(必要に応じて)

5. 教育委員会を通して転学が許可され、正式に転入

編入の場合

すでに退学している場合は、前に在籍していた学校から以下の書類を発行してもらいます。

| 書類名 | 目的 |

| 在学証明書 (または在籍証明書) | 以前その高校に在籍していた期間を証明する |

| 成績証明書 | 以前の学年までの成績を証明する |

| 単位修得証明書 | 以前の学年までに修得した単位数を証明する。編入後の学習計画を立てるために必要 |

編入の手続きは、以下のように進みます。

1. 編入を希望する高校に問い合わせる(受け入れ時期・条件を確認)

2. 前籍校から必要書類を発行してもらう

3. 編入希望校に書類を提出し、試験を受ける

4. 単位認定・選考を経て、編入が許可される

編入は、いったん退学したあとに再入学する手続きのため、前の学校とのやり取りは不要です。

ただし、発行書類に時間がかかる場合があるので、早めに前籍校へ依頼しておくと安心です。

転入・編入時の試験や面接

転入や編入では、どの高校もお子様が新しい環境で安心して学べるかどうかを見ています。

全日制や定時制では学力や適応力、通信制では意欲や学び直しへの姿勢を重視する傾向があります。

ここでは、それぞれの高校で行われる主な選考内容をまとめました。

全日制・定時制高校の場合

| 項目 | 内容 | 特徴 |

| 学力試験 | 必須となる場合が多い | 国語・数学・英語の3科目が基本。難易度は、その高校の偏差値やレベルに準じることが多い |

| 面接 | 必須 | 転編入の理由に加え、新しい環境でやっていけるかという適応性や意欲が見られる |

| 書類審査 | 必須 | 前の学校の成績や内申点が重視される |

公立高校では、定員の空きがある場合のみ募集が行われ、教育委員会を通して選考されます。

一方、私立高校では学校独自の試験・面接が行われることが多く、柔軟に対応してもらえる場合もあります。

通信制高校の場合

| 項目 | 内容 | 特徴 |

| 面接 | ほぼ全ての学校で実施 | 志望動機・転編入の理由・卒業後の目標・学習への意欲が主に問われる。学力よりも「これからどう学びたいか」を重視する学校が多い |

| 書類審査 | 必須 | 前の高校の成績・単位修得証明書が確認される |

| 作文 | 多くの学校で課される | テーマは高校生活でやりたいこと」「将来の夢」など、前向きな内容が中心。面接と併せて評価される |

| 学力試験 | 実施しない学校が多い | 実施する場合でも、国語・数学・英語などの基礎学力を確認する簡単なテストが中心 |

通信制高校では、学力よりも意欲・継続力・自己理解を重視します。

「なぜこの学校で学びたいのか」「どんなことに挑戦したいのか」を自分の言葉で伝えることが大切です。

学校タイプ別に見る転入・編入のパターン

転入や編入の制度は同じでも、どの学校からどこへ移るかによって、実際の手続きのしやすさや時期は大きく変わります。

この章では、全日制・定時制・通信制それぞれの特徴と、転入・編入の主なパターンを整理していきます。

お子様の状況に合った進路を考えるうえで、現実的な選択肢をつかむ手がかりにしてください。

全日制から全日制は難しい?

全日制同士の転入・編入は、基本的には難しいのが現状です。

理由は、全日制高校ではクラスごとの定員が厳密に決まっており、途中で空きが出ることが少ないためです。

ただし、例外もあります。

転居などやむを得ない事情がある場合

学期や年度の区切り(4月・9月など)に欠員が出た場合

こうした条件に当てはまる場合には、教育委員会を通して受け入れが認められるケースもあります。

しかし通える範囲で別の全日制に移るというのは、制度上なかなか実現しにくいと言えます。

全日制から通信制・定時制への転入

このケースは、比較的スムーズに進められるパターンです。

通信制や定時制は、通学日数や授業時間に柔軟性があり、年度の途中からでも受け入れ可能な学校が多いのが特徴です。

特に次のようなケースでは、転入が検討しやすいでしょう。

学校生活のリズムが合わない

不登校や体調不良で毎日登校するのが難しい

学び方を自分のペースに合わせたい

転入後に大学進学を考えている場合は、大学進学対応コースなどを選ぶことで、学びの継続がしやすくなります。

通信制高校から大学進学については、こちらの記事をご覧ください。

通信制から全日制への転入

通信制から全日制への転入は、一部の私立高校では可能な場合もありますが、基本的には難しいと考えておきましょう。

全日制は「学年制・クラス固定・定員制」のため、途中での受け入れ枠が少ないためです。

ただし

高校1年生の早い段階(1学期中)

学年の切り替わり時期(4月など)

であれば、受け入れ可能な学校もあります。

個別対応をしている例もあるため、希望校に直接確認するのがおすすめです。

公立全日制は都道府県ごとに規定が異なるため、教育委員会の案内を必ずチェックしておきましょう。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

定時制⇄通信制の転入・編入

このパターンは、最も柔軟で選びやすい学び直しの方法です。

定時制と通信制は、どちらも「単位制」を採用している学校が多く、修得単位の引き継ぎがしやすいのが特徴です。

たとえば

定時制から通信制へ:登校頻度を減らし、アルバイトや療養との両立をしたい場合

通信制から定時制へ:生活リズムを整えたい、仲間との交流を増やしたい場合

どちらの方向でも、お子様の状況に合わせて柔軟に環境を変えられます。

定時制と通信制の違いについては、こちらで詳しく解説しています。

【学校タイプ別】転入・編入早見表

| 移動元\移動先 | 全日制 | 定時制 | 通信制 |

| 全日制 | △(定員に空きがあれば可) | ○(比較的スムーズ) | ◎(柔軟に対応) |

| 定時制 | △(空き枠・時期による) | ― | ◎(単位引き継ぎやすい) |

| 通信制 | △(ごく一部の私立で可) | ○(生活リズムを整えたい生徒に) | ― |

※受け入れ可否は学校や自治体によって異なります。必ず希望校または教育委員会に確認してください。

単位の引き継ぎと卒業時期への影響

今まで取った単位はムダにならない?

卒業時期はどうなるの?

転入や編入を考えるとき、多くの親御さんが気になるのがこの点です。

ここでは、転入と編入で単位の扱いと卒業までのスケジュールがどう変わるかを整理します。

単位の引き継ぎ方の違い

転入と編入では、前の学校で修得した単位の扱い方が異なります。

まとめると、次のようになります。

| 比較項目 | 転入 | 編入 |

| 仕組み | 在籍したまま学校を移るため、前の高校で修得した単位をそのまま引き継げる | いったん退学して入り直すため、前の高校の単位は新しい学校が「同等」と判断した分だけ引き継げる |

| 単位の認定 | 原則、全科目で認定されやすい | 教科やカリキュラムの違いにより、一部が再履修になることもある |

| 注意点 | 転入時期や在籍期間によっては、同じ科目でも一部再履修が必要な場合がある | 引き継ぎできる単位数が少ないと、卒業までに必要な科目を追加で履修する必要がある |

高2または高3から通信制高校に転入する際の単位引き継ぎについては、こちらをご覧ください。

卒業時期への影響

転入・編入どちらの場合も、以下の卒業要件は共通です。

① 在籍期間が3年以上あること

② 修得単位が74単位以上であること

③ 特別活動(ホームルーム・学校行事など)への参加要件を満たすこと

(参考:文部科学省「高等学校学習指導要領(平成 30 年告示)」)

ただし、在籍のしかたや単位の認定結果によって、卒業時期が変わることがあります。

| 比較項目 | 転入 | 編入 |

| 在籍期間の扱い | 前の高校の在籍期間をそのまま通算できる | 退学期間は在籍期間に含まれない |

| 卒業までの期間 | 原則として延びない(スムーズに単位が引き継げれば同級生と同時に卒業可能) | 空白期間があると、その分卒業が半年~1年ほど遅れることもある |

| スケジュールの柔軟性 | 4月や9月など年度区切りで転入できる学校が多い | 通信制高校では年間を通じて編入可能な場合もあり、自分のペースで再スタートできる |

進路への影響とチェックポイント

単位や卒業時期のズレは、大学受験・就職活動のタイミングにも関わります。

ただし、次の点を押さえておけば安心です。

転入なら在籍が途切れないため、卒業年度が変わる可能性は低い

編入の場合も、過去の単位をうまく活かせば最短ルートで卒業できる

通信制高校などでは、単位の修得方法(レポート・スクーリング・試験)を調整しながら効率的に進められる

通信制高校からの大学進学ルートについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

転入・編入の相談は、まず単位の引き継ぎ方と卒業までの目安を確認することが大切です。

学校によって扱いが異なるため、希望する高校に早めに相談しましょう。

転入・編入のメリットとデメリット

ここまで見てきたように、『転入』と『編入』には在籍状況や手続き、単位の扱いなど、制度面でさまざまな違いがあります。

この章では、それぞれの特徴をメリット・デメリットの形で整理してみましょう。

どちらを選ぶかを考える際の参考にしてみてください。

転入のメリット・デメリット

【メリット】

学習のブランクなく新しい環境へ移れる

在籍期間が途切れないため、学習の遅れを最小限に抑えられます。

同級生と同じ時期に卒業しやすい

スムーズに単位を修得できれば、同級生と同じタイミングで卒業できます。

履歴書に「中退」と記載する必要がない

高校を中退した扱いにはならないため、経歴への影響が少ない点も安心です。

入学時期の選択肢が多い

特に通信制高校では、随時転入を受け付けている場合があり、自分のタイミングで転校しやすい傾向があります。

【デメリット】

新しい環境への適応が必要

すぐに環境が変わるため、気持ちの整理がつかず、慣れるまで時間がかかることがあります。

授業の進度の違い

転入先の授業が進んでいる場合、自主学習などで追いつく努力が必要になることがあります。

転入先の選択肢が限られる

特に全日制高校では、欠員がある場合のみ受け入れ可能で、公立では転勤などやむを得ない理由でなければ難しいケースもあります。

編入のメリット・デメリット

【メリット】

高校卒業資格の再取得を目指せる

中退していても、編入することで再び卒業資格を得ることができます。

過去に修得した単位を引き継げる

以前在籍していた高校で修得した単位を一部活かすことができ、一からやり直す必要がありません。

人間関係をリセットしやすい

ブランクを経て気持ちを整理し、新しい環境で再スタートしやすい傾向があります。

気持ちを整えて再出発できる

焦らず自分のペースで準備し、「もう一度やってみよう」という意欲を取り戻せます。

【デメリット】

単位をすべて引き継げない可能性がある

新しい学校で再履修が必要になる場合があります。

卒業時期が遅れる可能性がある

在籍していない期間があるため、同級生と同時期に卒業するのが難しいこともあります。

入学時期が限られる場合がある

編入は受け入れ時期が転入より少ない傾向があります。

履歴書に「中退」の経歴が残る

一度退学しているため、履歴書には「中途退学」と記載されます。

学習のブランクを取り戻す必要がある

退学期間が長いほど、学習習慣を取り戻す努力が必要になります。

どちらが良い?転入の方がスムーズな場合もある

転入と編入は、どちらが良い・悪いというものではありません。

大切なのは、お子様が今どんな状況にあるか、そしてどんな形で学びを続けたいかです。

現在まだ高校に在籍しているなら、まず『転入』を検討するのがおすすめです。

在籍期間が途切れず、単位の引き継ぎもしやすいため、卒業時期のずれを最小限に抑えられます。

また、在籍中に転入先へ相談できるため、空白期間を作らずに再スタートできるのも安心です。

一方で、すでに退学している場合は『編入』という形で再び学び直すことができます。

通信制や定時制など、多様な学びの場が整っている今、“遅すぎる”ということはありません。

通信制高校の特徴や、メリット・デメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

お子様が立ち止まった時間も決して無駄ではなく、次の一歩を踏み出すための準備期間です。

転入は “今の学びを続ける選択”

編入は “新しいスタートを切る選択”

どちらも、お子様が“自分に合った学び方”を見つけるための前向きな道です。

転入・編入は“逃げ”ではなく“学び直しの再設計”

学校を変えるという決断には、勇気がいります。

途中でやめるのは逃げでは?

と感じる親御さんもいるかもしれません。

けれども、転入や編入は“逃げ”ではなく、“学び方を再設計する選択”です。

お子様が安心して学べる環境を探し、再び意欲を取り戻すための前向きな一歩と言えます。

“合わないから変える”ではなく“合う学び方を探す”

高校には、全日制・定時制・通信制など、さまざまな学びのスタイルがあります。

登校日数、授業の進め方、先生との距離感―どれも学校によって大きく異なります。

たとえば

クラスの人数が少なく、落ち着いた雰囲気で学べる『定時制』

自分のペースで学習を進められる『通信制』

対面で仲間と刺激を受けながら学べる『全日制』

どれが良い・悪いではなく、すべてお子様に合う学び方を見つけるための選択肢となります。

転入や編入は、“今の学校が合わなかったから変える”ことではなく、“自分に合う場所を探し直す”こと。

それは、将来に向けて特性やペースを理解していく、“自分と向き合う時間”でもあります。

学び直しは将来につながる再スタート

環境を変えることは、単に学校を変えるだけではありません。

「どうすれば自分は続けられるのか」「何が苦しかったのか」を見つめ直す機会でもあります。

そうして得た気づきは、これから先の人生で、困難に直面したときにも自分の力で道を切り開く“自信のもと”になります。

焦らず、自分に合ったペースで進むことが、結果的には大きな成長につながります。

転入や編入を通して、お子様が自分のペースで学びを取り戻す経験こそが、社会に出たときにも役立つ力―つまり、柔軟に考え、選択する力を育てていきます。

転入・編入を考えるときの注意点とよくあるつまずき

転入や編入は、制度としてはしっかり整っています。

でも実際に動き出すと、思っていた以上に心が揺れるものです。

この判断で本当に良いのかな?

また同じことを繰り返してしまわないだろうか…

そんな不安や焦りを感じるのは、決して特別なことではありません。

ここでは、転入や編入を考えるときに、親御さんが気をつけておきたい3つのポイントをお伝えします。

① 焦って学校を選ばない

お子様の笑顔を早く取り戻したい― そんな思いから、「とにかく早く次の学校を決めなきゃ」と焦ってしまう方も少なくありません。

けれども、焦りはミスマッチを生む原因にもなります。

学校によって学び方やサポートの形はさまざま。

説明会や体験授業に参加して、実際の雰囲気を肌で感じてみることが大切です。

パンフレットだけではわからないことが、実際に学校に行くとたくさん見えてきます。

「お子様が安心して通えるかどうか」を、一緒に確かめながら選んでいきましょう。

② 本人の気持ちを最優先に

転入・編入を考えるときに、つい「親として正しい選択をしなければ」と力が入ってしまうものです。

でも、いちばん大切なのはお子様が納得して選べることです。

「どんな学校なら学べそう?」「どんな勉強がしたい?」

そんな問いかけを通して、少しずつお子様の本音を引き出してみてください。

大人が決めた道ではなく、自分で選んだ道だからこそ、その後の学校生活にも前向きに取り組む力が育ちます。

③ 環境変化によるストレスに注意

新しい学校生活が始まると、期待と同じくらい不安もついてきます。

時間割、通学ルート、友達づくり…

小さな変化が重なることで、心のエネルギーを消耗しやすくなります。

もし「朝起きるのがつらそう」「元気がない」などの変化が見られたら、ご家庭だけで抱え込まず、担任の先生やスクールカウンセラーに相談してみてください。

サポートを受けながら、親御さんも少し肩の力を抜いて見守ることが、お子様の回復につながります。

【Q&A】転入・編入に関するよくある質問

- 高校を途中でやめても入り直せますか?

-

はい、『編入』という形で入り直すことができます。

一度退学しても、再び学びの場に戻ることは可能です。

ただし、入学できる時期や条件は学校や自治体によって異なります。まずは希望する高校、またはお住まいの地域の教育委員会に相談してみてください。

編入の仕組みについては、こちらでくわしく説明しています。

編入とは?|高校を一度退学してから、再入学 - 転入・編入できる時期は決まっていますか?

-

はい。学校の種類によって異なります。

公立全日制高校:4月・9月(または10月)など、学期のはじまりが中心。空きがある場合のみ受け入れ。

通信制高校:年間を通して随時募集、または年2回の募集を行う学校が多い。年度途中でも受け入れ可能な学校はありますので、気になる学校があれば早めに問い合わせをしてみてください。

より詳しい時期の目安や手続きの流れは、こちらでご紹介しています。

転入・編入できる時期と手続きの流れ - 単位は全部引き継げますか?

-

転入なら、転入先の学校の規定に従って引き継がれることが多く、編入は学校の判断によって一部再履修になる場合があります。

科目名や学習内容が同じなら認定されやすいですが、カリキュラムの違いによっては認められない単位もあります。詳しい引き継ぎ方法については、こちらでご紹介しています。

単位の引き継ぎと卒業時期への影響 - 転入試験はありますか?

-

あります。ただし、学校の種類で内容が異なります。

公立全日制高校:国語・数学・英語などの学力検査+面接が一般的。

通信制・定時制高校:面接と書類審査が中心で、作文(志望理由など)を課す学校もあります。試験の内容や学校ごとの違いについては、こちらでくわしく解説しています。

転入・編入時の試験や面接 - 転入・編入にかかる費用はどのくらいですか?

-

入学金や授業料は、学校の種類(公立・私立・通信制など)によって異なります。

たとえば、公立通信制の場合は年間で数万円程度、私立通信制ではコースによって20〜40万円ほどが目安です。また、転入・編入に際して「教材費」「諸経費」などが別途かかる場合もあります。

経済的な負担が心配な場合は、就学支援金制度や奨学金の利用も検討しましょう。就学支援金制度についてはこちらもご覧ください。

【公式】ID学園高等学校_生徒の個…

高等学校就学支援金(高校学費無償化)のしくみ | 【公式】ID学園高等学校_生徒の個性を日本で1番大切にす… 高等学校就学支援金制度 高等学校就学支援金制度は、日本政府が実施する学費支援制度で、家庭の経済的負担を軽減し、すべての学生が高校教育を受けられるようにすることを…

高等学校就学支援金(高校学費無償化)のしくみ | 【公式】ID学園高等学校_生徒の個性を日本で1番大切にす… 高等学校就学支援金制度 高等学校就学支援金制度は、日本政府が実施する学費支援制度で、家庭の経済的負担を軽減し、すべての学生が高校教育を受けられるようにすることを… - 環境が変わることで、子どもが馴染めるか心配です

-

そのお気持ち、とてもよくわかります。

新しい学校に移るのは、お子様にとっても、親御さんにとっても大きな変化です。

環境に少しずつ慣れていけば大丈夫。

ときには「疲れた」「今日は行きたくない」と言う日があっても、それは頑張っている証拠かもしれません。お子さんが疲れている様子が見られたら、焦らず、話を聞くことから始めてみましょう。

もし気になる様子が続くようなら、スクールカウンセラーなど、専門家に相談してみてください。

まとめ|焦らず、自分に合った環境を選ぼう

転入は在学中にそのまま籍を移す方法、編入は退学後に入り直す方法です。

空白期間の有無と単位の扱いが大きな違いで、転入は空白期間がなく単位を引き継ぎやすい一方、編入は自分のペースで再スタートできる代わりに単位認定が学校判断になります。

令和6年度の高等学校中途退学者数は44,571人で、年度途中の学び直しは珍しくありません。

転入や編入を考えるとき、親御さんもお子様もたくさんの不安を感じるものです。

けれど、「今の学校が合わない」と感じることは、決して悪いことではありません。

それは“自分に合う学び方を見つけたい”という前向きなサインです。

焦らず、比べず、お子様のペースに合わせて。

大切なのは、「この環境なら安心して通えそう」と思える場所を選ぶことです。

その一歩が、きっとお子様の未来につながっていきます。

【ID学園】Podcast「だから私は通信制高校に来た」

転入や編入を考えるとき、「学校を変わってもちゃんとやっていけるのかな…」と不安になりますよね。

でも、同じように悩みながら新しい学校で再スタートした生徒たちの声を聞くと、「うちの子もきっと大丈夫」と思えるかもしれません。

そんな“リアルな体験談”を届けているのが、ID学園のPodcast番組です。

実際に転入・編入を経験した生徒が、自分の言葉で学校生活や心の変化を語っています。

どんなきっかけで通信制を選んだのか、どんなサポートが支えになったのか―。

一人ひとりのストーリーから、「環境が変わることは、前に進むための一歩なんだ」と感じられるはずです。

お子様の未来を考えるうえで、きっと小さなヒントが見つかります。

ぜひ聞いてみてください。

こんな内容が聞けます

通信制高校を選んだきっかけや、決断までの思い

登校スタイル・勉強の進め方など、実際の学校生活

先生やクラスメイトとの関わり方、サポート体制

不安や迷いをどう乗り越えたかというリアルな体験談

進路・将来を見据えた「その後」のストーリー

通信制で学ぶ魅力と、変化していく自分への気づき

こんな人におすすめ

転入や編入を考えているが、通信制高校の実際がわからない

「学校を変える」と聞くと不安を感じている

ID学園の雰囲気や生徒のリアルな声を知りたい

親として、通わせる前に安心材料を知っておきたい