「最近、子どもの様子がちょっと違う…」

「学校に行きたがらない日が増えてきた」

「部屋にこもってばかりで、何を考えているのかわからない」

お子様の様子を見て、こんな不安を抱えている親御さんも多いのではないでしょうか。

そんなとき、親御さんも「どうしたらいいんだろう」と戸惑ったり、「私の育て方が間違っていたのかな…」と自分を責めてしまうこともあるかもしれません。

お子様が「しんどい」と感じる背景には、本当にたくさんの要素があります。

学校や友達のこと、家庭でのこと、そして心や体のちょっとした変化…。

どれか一つに決められるものではなく、いろいろなことが重なり合っています。

この記事では、お子様が「精神的にしんどい」と感じるときに見られるサインや、その背景、そして親としてできる寄り添い方を一緒に考えていきます。

【この記事でわかること】

子どもが「精神的にしんどい」と感じているときに見られるサイン

親が誤解しやすい『甘え』『弱さ』という思い込みの正体

子どもがしんどさを抱える7つの背景

今日から家庭でできる、子どもへの寄り添い方

「精神的にしんどい」って、どんな状態?

「精神的にしんどい」という言葉は、お子様によって感じ方が少しずつ違います。

『気分が落ち込む』『やる気が出ない』といった心の状態もあれば、『頭が痛い』『眠れない』といった体の状態として現れることもあります。

大切なのは、こうした変化が本人の努力不足ではないということです。

厚生労働省によると、強いストレスが続くと心と体のバランスが崩れ、気持ちや行動、体調にさまざまなサインが出てくることがあると述べられています。

たとえば、「気分の落ち込みやイライラ・眠れない・頭痛や腹痛が続く・人との関わりを避けるようになる」といった変化が見られることがあります。

(厚生労働省「こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイト~」)

つまり「精神的にしんどい」というのは怠けているのではなく、心身が限界に近づいているSOSのサインなのです。

思春期は心と体の変化が大きい時期であるため、こうしたサインが「思春期だから仕方ない」と見過ごされてしまうことも少なくありません。

しかし、早めに気づいて寄り添うことで、お子様にとって大きな安心につながります。

では、具体的にどんなサインがあるのか、心・身体・行動の3つの面から見ていきましょう。

心のサイン

「精神的にしんどい」と感じているとき、お子様の心の状態には変化が表れることがあります。

たとえば

気分が落ち込みやすくなる

ちょっとしたことでイライラする

やる気が出ず、何をするにも重く感じる

ネガティブな考えが増えて「どうせ自分なんて…」と口にする

集中力が続かない

こうしたサインは、お子様自身が「精神的にしんどい」と感じている心のSOSです。

思春期特有の気分の波と重なって見えにくいこともありますが、「いつもと違うな」と感じる変化が続くようなら、気づいてあげることが大切です。

身体のサイン

精神的なつらさは、心だけでなく体の状態にも表れることがあります。

お子様自身が「しんどい」と言葉にできなくても、体の不調という形でサインを出していることも少なくありません。

たとえば

寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めたりする(睡眠の質の低下)

頭痛や腹痛が続く

食欲が急に落ちる、または食べ過ぎてしまう

休んでも疲れが取れず、常にだるそうにしている

こうした身体のサインは、「病気かな?」と思えるものですが、背景には精神的なストレスが関わっていることもあります。

「気のせいかも」と流さずに、普段の体調との違いに目を向けてあげることが大切です。

行動のサイン

「精神的にしんどい」という気持ちは、行動の変化として現れることもあります。

お子様自身はうまく言葉にできなくても、普段と違う行動をとることでSOSを出している場合があります。

たとえば

学校に行きたがらなくなる、外出を避けるようになる

友達や趣味など、これまで楽しんでいたことに関心を示さなくなる

家族との会話が減り、反応が鈍くなる

感情の起伏が激しくなり、急に怒ったり泣いたりする

こうした行動のサインは、『反抗している』『わがままを言っている』と誤解されやすいものです。

ですが実際には、心が疲れて「どう振る舞えばいいのかわからない」状態になっていることも少なくありません。

親御さんが「いつもと違うな」と気づいてあげることが、何より大切なサポートになります。

精神的にしんどいのは、『甘え』でも『弱さ』でもない

お子様が「しんどい」と口にしたとき、親御さんの中には

甘えているのでは?

もっと頑張ればいいのに

と感じてしまうことがあるかもしれません。

でも、精神的なつらさは決して『甘え』や『弱さ』ではありません。

お子様自身も

こんなことでしんどいと感じる自分は弱いのかも…

と、自分を責めてしまうことがあります。

特にSNSや友達との比較が日常的になっている今の中高生は、孤独感や劣等感を強く抱きやすく、「自分はダメな人間だ」と思い込んでしまうこともあります。

文部科学省の調査によると、令和5年度の小・中学校における不登校児童生徒数は約34万6,482人で、前年度から約4万7千人増え(15.9%増加)、11年連続で増加という結果になっています。

高校でも不登校の生徒は約6万8,770人(13.5%増加)にのぼり、こちらも過去最多を記録しました。

(文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」令和6年10月)

つまり、不登校の子どもは年々増え続けており、今やどの家庭にも起こり得る“身近な課題”となっているのです。

このように、精神的なしんどさや不登校は『特別な子』だけに起きることではありません。

だからこそ『甘え』『弱さ』と片づけるのではなく、誰にでも起こり得るサインとして受け止めてあげることが大切です。

子どもが抱える『自己否定感』

思春期のお子様が「精神的にしんどい」と感じているとき、その背景には強い自己否定感が隠れていることがあります。

自分には価値がない

どうせ何をしてもダメだ

と考えてしまうことも少なくありません。

これは『自己肯定感が低くなっている』とも言えます。

思春期は特に周囲と比べて自分を評価しがちなので、自己肯定感が弱まると日常の小さな出来事でもしんどさにつながりやすくなります。

たとえば

テストの点数や成績で友達と比べて落ち込む

部活動でうまくいかず「自分はダメだ」と思い込む

SNSで友達の楽しそうな姿を見て、「自分だけ取り残されている」と感じる

こうした気持ちが積み重なると、自己否定感が強いお子様は「どうせ自分なんて…」と考えてしまい、精神的なしんどさが長引くことがあります。

親御さんとしては「そんなことないよ」「あなたにはいいところがあるよ」と励ましたくなりますよね。

でも、お子様の自己否定感が強いと、その言葉が届きにくいこともあります。

まずは

それくらいつらかったんだね

と受け止めることが、安心感につながり、少しずつ自己肯定感を取り戻すきっかけになります。

自己肯定感の高め方については、こちらをご覧ください。

こんなサイン、見逃していませんか?

「精神的にしんどい」という気持ちは、必ずしも言葉で表されるわけではありません。

お子様自身が「つらい」と言わなくても、日常の中にはたくさんのSOSが隠れています。

親御さんにとって大切なのは、その小さな変化を「気のせいかな」と流さずに気づいてあげることです。

次の章では、家庭で気づきやすいサインをチェックリスト形式で整理しました。

「うちの子はどうかな?」と、今の様子をゆっくり振り返るきっかけにしてみてください。

【チェックリスト】家庭で気づきやすい変化

お子様が「精神的にしんどい」と感じているときに表れやすい変化をまとめました。

日常生活の中で「ちょっと気になるな」と思うサインが続いているときは、心のSOSかもしれません。

チェックリストでは、いくつ当てはまるかよりも、どんなサインが続いているのかを見ることが大切です。

お子様が『何に、どんなふうにしんどさを感じているのか』を意識してみてください。

厚生労働省のホームページにも心のSOSサインが詳しく載っています。

気になる方は、こちらも参考にしてみてくださいね。

厚生労働省「こころもメンテしよう~ご家族・教職員の皆さんへ~」

【行動のサイン】

学校や外出を避けるようになる

家にこもりがちになる

食欲や睡眠の乱れが続く

身だしなみや清潔感を気にしなくなる

【心のサイン】

好きだったことに興味を示さなくなる

感情が不安定になる(急に泣く・怒るなど)

ネガティブな言葉や自己否定が増える

表情が乏しくなり、笑顔が減る

サインを見つけたときの寄り添い方

チェックリストで気になるサインが見つかったとき、親御さんとしては

どう声をかければいいのかな…

と迷うこともあるかもしれません。

大切なのは、「気のせいかな」と流してしまわないことです。

すべてに当てはまらなくても、気になることが続いているなら「もしかしたら心が疲れているのかも」と受け止めてあげましょう。

今すぐに解決しようとする必要はありません。

お子様が「しんどい気持ちをわかろうとしてくれている」と感じられるだけで、安心して過ごすことができます。

具体的な寄り添い方や声のかけ方については、記事の後半で詳しくご紹介します。

中高生が「精神的にしんどい」と感じる7つの背景

お子様が「精神的にしんどい」と感じるとき、その理由はひとつではありません。

勉強や成績のこと、友達との関係、学校生活のルールや雰囲気、さらにはSNSや家庭でのことなど…

さまざまな要因が重なり合って、気持ちの負担につながっていきます。

思春期は心も体も大きく変化する時期です。

そのため、ちょっとしたきっかけでも不安やつらさが強まりやすく、「どうしてこんなにしんどいのだろう」と自分でも理由がわからなくなることもあります。

ここからは、中高生が「しんどい」と感じやすい7つの背景について、具体的に見ていきましょう。

【背景1】勉強・成績・進路へのプレッシャー

中高生にとって大きな悩みの一つが、勉強や進路に関するプレッシャーです。

特に思春期は心も不安定になりやすく、小さなきっかけでも気持ちの負担が大きくなることがあります。

たとえば、こんな場面で「しんどい」と感じやすくなります。

定期テストや模試の結果に一喜一憂してしまう

友達や兄弟と比べて「自分はできない」と思ってしまう

将来の夢が見つからず、不安や焦りを感じる

親や先生からの「頑張れ」がプレッシャーになる

こういったことが重なっていくと、お子様は「もう頑張れない」「学校に行くのがつらい」と感じやすくなります。

勉強そのものの難しさ以上に、評価や期待に押しつぶされそうになる気持ちが、精神的なしんどさの大きな背景となっているのです。

【背景2】複雑な友人関係

中高生の心を大きく揺さぶるのが、友人関係の悩みです。

学校生活の多くの時間を友達と過ごすからこそ、人間関係のちょっとした変化が強いストレスにつながります。

たとえば、こんな状況で「しんどい」と感じやすくなります。

クラスのグループにうまくなじめず、孤立しているように感じる

仲間外れにされたくない一心で気を使いすぎ、本音を言えない

容姿や持ち物を比べてしまい、コンプレックスを強く抱く

友達はいても、本音を話せる『親友』がいないと感じる

実際、内閣府の調査でも『自分らしさを強調するより、他人と同じことをしていると安心だ』という質問に、あてはまると答えた15〜19歳の子どもは58.8%にのぼっています。

(内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査 (令和4年度)」)

周りに合わせないと不安になる気持ちは、多くのお子様に共通するものです。

そのため、友人関係の悩みは精神的なしんどさを深めやすい大きな要因だといえるでしょう。

【背景3】学校生活で感じる息苦しさ

学校は学びの場であると同時に、子どもにとって大きなストレスの場にもなります。

『みんなが当たり前に過ごしているように見える環境』が、お子様にとっては息苦しく感じられることも少なくありません。

たとえば、こんなことが「しんどい」につながります。

理不尽に思える校則や、常に管理されているような息苦しさ

特定の先生との相性が合わず、強い口調や態度に緊張してしまう

部活動での厳しい上下関係や、過度な練習による心身の疲れ

毎日同じ時間に起き、同じ授業を受けるという単調さへの負担

こうした状況が続くと、「学校に行くだけで疲れてしまう」「居心地が悪い」と感じるようになります。

学校生活そのものが息苦しさの原因となり、精神的なしんどさを大きくしてしまうのです。

【背景4】SNSによる気疲れや孤独感

今の中高生にとって、SNSは友達とのつながりを保つ大切なツールです。

一方で、その便利さが心を休ませない原因にもなっています。

たとえば、こんな状況で「しんどい」と感じやすくなります。

グループでのやりとりが絶えず続き、気持ちが休まらない

すぐに返信しないと「無視した」と思われるのではと不安になる

楽しそうな自分を演出しなければと、無理をしてしまう

ネット上での悪口や誹謗中傷に不安を感じる

こうした状況は、「つながっていないと不安」「でも、つながり続けるのもしんどい」というジレンマを生み出します。

その結果、SNSが心の支えになるどころか、逆に孤独感や疲れを強めてしまうこともあるのです。

【背景5】親子間で感じる心の距離

家庭は本来、お子様にとって安心できる場所になります。

しかし、思春期には親子の距離感が難しくなり、家の中でさえ気持ちが休まらないことがあります。

たとえば、こんな状況で「しんどい」と感じやすくなります。

親からの期待が強すぎて、比べられているように感じる

「がっかりさせたくない」と思うあまり、本音を言えずにいる

家庭内の雰囲気が悪く、常に緊張して過ごしている

「どうせ話してもわかってもらえない」と話すことを諦めてしまう

こうした気持ちが積み重なると、家で過ごしていても安心できず、「親に本音を話せないまま一人で抱え込む」状態に陥りやすくなります。

親子の心の距離が広がることも、精神的なしんどさを大きくする背景のひとつなのです。

【背景6】心と体のリズムの乱れ

思春期のお子様は、心や体の変化が大きく、ちょっとした生活習慣の乱れが精神的なしんどさにつながりやすくなります。

「理由はよくわからないけど、なんだかしんどい」という状態の背景には、心と体のリズムの崩れが関係していることがあります。

たとえば、こんな状況がしんどさを強めることにつながります。

ホルモンバランスの変化によって、イライラしたり涙が出たりと感情のコントロールが難しくなる

夜更かしやスマホの長時間使用で睡眠不足になり、日中に集中できない

運動不足などで体力が低下し、学校に行くだけで疲れ切ってしまう

厚生労働省によると、睡眠は心と体を休めるだけでなく、成長や学習の定着にも欠かせない役割を持っていると述べられています。

一方で睡眠が不足すると、抑うつ傾向が強まったり学業成績が下がったりするなど、心身に悪影響が出ることが報告されています。

(厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」)

このように、心と体のリズムが乱れることは、本人の努力不足ではなく成長過程で誰にでも起こることです。

だからこそ、生活リズムの乱れに気づいて整えることは、精神的なしんどさをやわらげる大切なポイントになります。

【背景7】『自分らしさ』がわからなくなる苦しさ

思春期は「自分はどんな人間なのか」「何が好きで、どんな生き方をしたいのか」を模索する時期です。

ところが、周囲の目や評価を気にするあまり、自分らしさが見えなくなってしまうことがあります。

たとえば、こんな気持ちが「しんどい」につながります。

周りに合わせるばかりで、自分が本当に何をしたいのか分からなくなる

勉強も運動も得意ではなく、「自分には何の取り柄もない」と感じてしまう

特別な夢や目標を持つ友人と比べて、「自分にはまだ何も見つからない」と焦りを感じる

このように『自分らしさがわからない』状態は、自己肯定感の低下につながります。

特に思春期は自己肯定感が揺らぎやすいため、「精神的にしんどい」と感じる大きな要因の一つとなるのです。

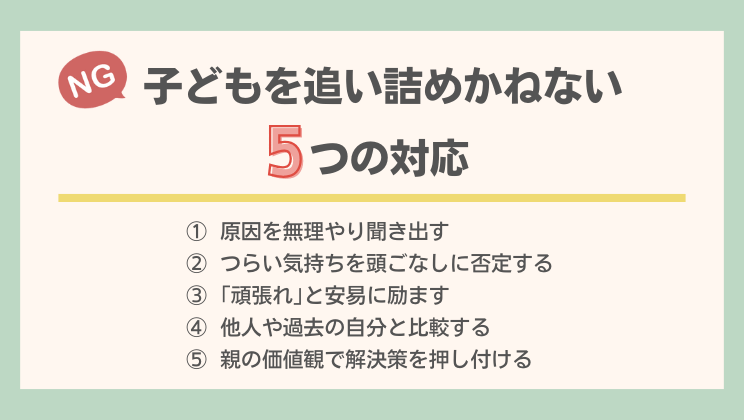

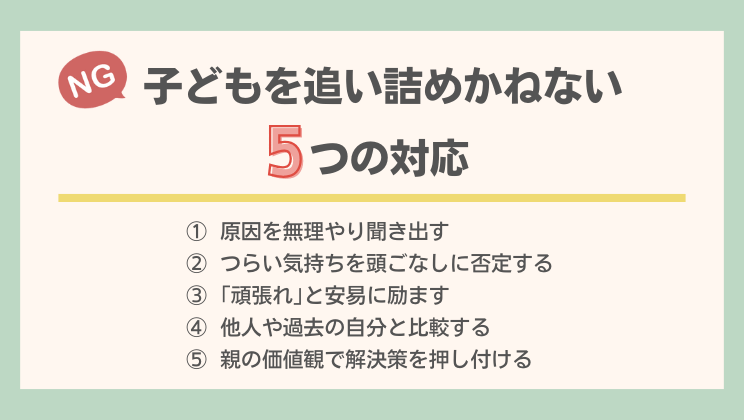

【要注意】子どもを追い詰めかねないNG対応

お子様が「精神的にしんどい」と感じているとき、親御さんとしてはなんとか助けたい、励ましたいという気持ちになりますよね。

ですが、その思いが強すぎるあまり、かえってお子様を追い詰めてしまう言葉や行動につながることがあります。

ここでは、親御さんが気をつけたい対応を5つご紹介します。

「つい言ってしまいがち」なものばかりですが、お子様にとっては負担になってしまうことがあるので注意が必要です。

NG① 原因を無理やり聞き出す

何があったの?

どうして?

とつい問い詰めたくなるのは、心配しているからこそ。

でも、お子様がまだ気持ちを整理できていないときに無理に聞き出そうとすると、さらに心を閉ざしてしまうことがあります。

NG② つらい気持ちを頭ごなしに否定する

気の持ちようだよ

怠けてるだけじゃないの?

といった言葉は、励ましのつもりでも、お子様にとっては「わかってもらえない」と感じさせてしまいます。

しんどさを否定せず、まずは受け止めることが大切です。

NG③ 「頑張れ」と安易に励ます

励ましの言葉は元気なときには力になります。

でも、心も体も限界に近いときには「もう頑張れないのに、まだ頑張らなきゃいけないの?」と感じて、逆に苦しくなることがあります。

NG④ 他人や過去の自分と比較する

みんな同じように悩んでいるよ

お父さんの頃はもっと大変だったよ

といった比較は、お子様のしんどさを軽視してしまうことにつながります。

比較ではなく、『子どもが今どう感じているか』を尊重してあげることが大切です。

NG⑤ 親の価値観で解決策を押し付ける

◯◯すればいいじゃない

◯◯するべきだよ

と一方的に解決策を伝えると、お子様は「気持ちを分かってもらえない」と感じてしまいます。

まずはお子様の思いを聞いたうえで、一緒に考える姿勢を大切にしましょう。

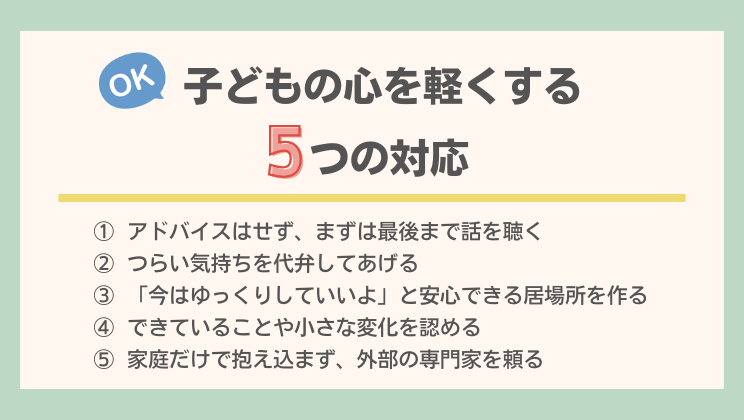

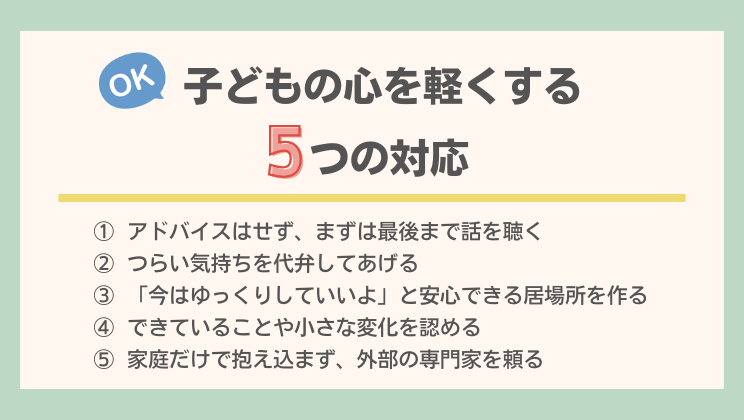

【ここがポイント】子どもの心を軽くする5つの対応

ここまで読んで「気をつけることはわかったけれど、じゃあどう接したらいいの?」と感じた親御さんもいらっしゃるかもしれませんね。

ここからは、お子様が「精神的にしんどい」と感じているときに、少しでも心が軽くなるような対応を5つご紹介します。

特別なことをする必要はありません。

日常の中でのちょっとした声かけや態度が、お子様にとって大きな安心につながります。

OK① アドバイスはせず、まずは最後まで話を聴く

お子様がしんどさを抱えているとき、親御さんとしては「解決してあげたい」とアドバイスをしたくなりますよね。

けれども、気持ちがつらいときに必要なのは、解決策よりも「ちゃんと話を聴いてもらえた」という安心感です。

たとえば、こんな聴き方がおすすめです。

話の途中で口をはさまず、最後まで耳を傾ける

「そうなんだね」「うん、うん」とうなずきながら共感を示す

沈黙があっても焦らず、子どものペースを待つ

このような姿勢が、『気持ちを受け止めてもらえた』という安心につながります。

OK② つらい気持ちを代弁してあげる

お子様が「うまく言葉にできないけど苦しい」というとき、親御さんがそっと気持ちを代弁してあげると安心につながります。

「そんなふうに思っていたんだね」と言葉にしてもらえることで、「わかってもらえた」と感じられるからです。

たとえば、こんな言葉がけがおすすめです。

「それはつらかったね」

「苦しかったんだね」

「そう感じるのは自然なことだよ」

大切なのは、気持ちを正しいか間違いかで判断せずに、そのまま受け止めることです。

親御さんが代わりに言葉にしてくれることで、お子様は「気持ちをわかろうとしてくれている」と感じ、心が少し軽くなります。

OK③「今はゆっくりしていいよ」と安心できる居場所を作る

お子様がしんどさを抱えているとき、「頑張らなきゃ」と自分を追い込んでいることもあります。

そんなときに親御さんから「今は休んでいいんだよ」と声をかけてもらえると、お子様はホッと安心できます。

たとえば、こんな工夫がおすすめです。

「ゆっくりしていいよ」と、休んでも大丈夫だと伝える

家を『無理をしなくていい場所』だと感じられるよう、先のこと(学校や将来など)を急いで話さない

学校や勉強の話をいったん脇に置き、心と体の回復を最優先にする

「頑張れ」と言われるよりも、「休んでいい」と言われることで、お子様は「そのままの自分を受け止めてもらえている」と感じます。

安心して休める環境が、次の一歩を踏み出す力につながっていくのです。

OK④ できていることや小さな変化を認める

しんどいときは『できなかった』ことにばかり目が向きがちです。

でも、お子様にとって安心なのは『できている』部分を見てもらえること。

ほんの小さな一歩でも、親御さんに認めてもらえると「自分は大丈夫」と思えるきっかけになります。

たとえば、こんな声かけがおすすめです。

「今日は顔色がいいね」

「朝、起きられたね」

「話してくれて嬉しいよ」

特別な頑張りではなく、日常の中のちょっとした変化を伝えるだけで十分です。

『存在そのものを認めてもらえている』という安心感が、お子様の自己肯定感を支え、しんどさを和らげてくれます。

OK⑤ 家庭だけで抱え込まず、外部の専門家を頼る

親御さんが一生懸命寄り添っても、どうしても限界を感じることはありますよね。

「何とかしないと」と家庭だけで抱え込んでしまうと、親御さん自身も疲れてしまい、共倒れになりかねません。

そんなときは、外部の専門家に相談してみるのも、安心につながる大切な方法のひとつです。

たとえば、こんな相談先があります。

学校のスクールカウンセラー

市区町村の相談窓口

心療内科や児童精神科などの医療機関

厚生労働省でも、こころの健康に関する相談先がまとめられています。

困ったときは、こうした公的な窓口も活用してみてください。

厚生労働省「まもろうよ こころ」

専門家に相談することで、違う立場からの意見も聞け、親御さんもお子様も少しラクになれることがあります。

『頼ることは弱さではなく、安心につながる一歩』と考えてみてくださいね。

「精神的にしんどい」に関するQ&A

- 子どもが「学校を休みたい」と言ったら、休ませてもいいのでしょうか?

-

「学校に行きたくない」と言われると、親御さんとしてはとても迷いますよね。

「休ませたら余計に行けなくなるのでは?」「甘えさせていいのかな?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。でも、精神的にしんどいときには、まず休息が必要なことがあります。

体調が悪いときに無理に学校へ行かせないのと同じで、心が疲れているときも休むことが回復への大事な一歩になるのです。もちろん、長く休むことが必ずしもいいわけではありません。

ただ「今日はゆっくりしていいよ」と安心できる言葉をかけることで、お子様は「理解してもらえた」と感じ、気持ちが少し軽くなることもあります。大切なのは、『休む=悪いこと』ではないと伝えることです。

「休んでもいいんだ」と思えるだけで、お子様の心は守られます。詳しくはこちらをご覧ください。

【公式】ID学園高等学校_生徒の個…

「学校に行きたくない」と言われた『親』ができること | 【公式】ID学園高等学校_生徒の個性を日本で1番大… 「学校に行きたくない」と子どもに言われたら、どうすればいいのでしょうか?突然の言葉に、戸惑いや焦り、不安を感じるのは当然のことですよね。 「どうして?」「理由を…

「学校に行きたくない」と言われた『親』ができること | 【公式】ID学園高等学校_生徒の個性を日本で1番大… 「学校に行きたくない」と子どもに言われたら、どうすればいいのでしょうか?突然の言葉に、戸惑いや焦り、不安を感じるのは当然のことですよね。 「どうして?」「理由を… - ゲームやスマホばかりしています。取り上げるべきですか?

-

お子様が一日中ゲームやスマホに向かっていると、親御さんとしては心配になりますよね。

「勉強しなくなるのでは?」「余計に孤立してしまうのでは?」と不安になる気持ちは自然なことです。ただ、精神的にしんどいときにゲームやスマホに触れるのは、心を休めるための“逃げ場”になっていることもあります。

それを無理に取り上げてしまうと、安心できる場所まで失ってしまい、余計に追い詰められてしまう可能性があります。大切なのは『取り上げるかどうか』よりも、どう付き合うかです。

「ずっとスマホ使っているよね」と否定的に言うのではなく、「今、スマホが安心できるんだね」と気持ちを受け止めながら、生活のリズムを少しずつ整えていけるように関わっていくことがポイントです。スマホやゲームを“敵”にするのではなく、“お子様の心を守るひとつの手段”と捉えると、親御さんも少し気持ちがラクになるかもしれません。

- 勉強の遅れが心配です。どうすればいいですか?

-

「精神的にしんどいと言って学校を休んでいる間に、勉強が遅れてしまうのでは?」

「しんどいからと言って勉強も休んで、進路に影響してしまったらどうしよう…」

そんな不安を抱く親御さんはとても多いです。でも、精神的にしんどいときに無理やり勉強させても、かえって集中できなかったり、「自分はできない」と落ち込みを強めてしまうことがあります。

まずは心のエネルギーを回復することが優先です。

元気が戻ってくれば、学び直す力も自然と出てきます。勉強の遅れが心配なときは、次のような工夫が役立ちます。

「全部やらないと」ではなく、小さな一歩から始める

短い時間でも「できた」と実感できるようにする

必要に応じて学校や先生に相談する大切なのは『追いつくこと』よりも、『少しずつ前に進めている』とお子様自身が感じられることです。

その実感が、また学びたいという気持ちを支えてくれます。 - 病院に連れて行くべきか迷います。目安はありますか?

-

「しんどいと言うことが増えたけど、これは病院に行った方がいいのかな…」

そんな迷いを持つ親御さんも多いのではないでしょうか。精神的なしんどさは、誰にでも起こりうる自然な反応です。

そのため「病院に行くほどではないのでは?」と考えて、相談をためらってしまうこともあります。けれども、次のような様子が続く場合は、専門機関に相談するサインと考えてよいでしょう。

朝起きられず、生活リズムが乱れている

強い不安や落ち込みが長く続いている

食欲や睡眠の乱れが改善しない

「消えてしまいたい」など不安な言葉が出る『病院に行く=大げさ』ではありません。

むしろ、早めに相談することでお子様も親御さんも安心でき、必要なサポートにつながりやすくなります。専門機関への相談については、こちらもご覧ください。

OK⑤ 家庭だけで抱え込まず、外部の専門家を頼る - 本人が何も話してくれません。どうすればいいですか?

-

「しんどいと言っているけど、大事なことは何も話してくれない…」

「どう声をかけても『別に』『大丈夫』と返されてしまう…」お子様のこんな様子に戸惑うことがあるかもしれません。

精神的にしんどいときは、言葉にすること自体が負担になってしまうことがあります。

本人も「うまく説明できない」「言ってもわかってもらえないかも」と感じて、口を閉ざしてしまうのです。そんなときは、無理に聞き出そうとするよりも、「話したくなったら、いつでも聞くよ」という安心感を伝えることが大切です。

会話がなくても、横に座って一緒にテレビを見る、温かい飲み物を出すなど、言葉以外の関わり方でも「そばにいるよ」という気持ちは伝わります。焦らずに待つことも、大事な寄り添いです。

親御さんのその姿勢が、やがてお子様が心を開くきっかけにつながります。お子様自身ができる対処法については、こちらの記事をご覧ください。

【公式】ID学園高等学校_生徒の個…

しんどい時の対処法|精神的なつらさをやわらげる11の方法 | 【公式】ID学園高等学校_生徒の個性を日本で1… 「なんだか心がしんどい」…そんなときに役立つ、しんどい時の対処法を紹介します。気持ちを軽くする工夫や、心の疲れをやわらげる回復方法もまとめています。

しんどい時の対処法|精神的なつらさをやわらげる11の方法 | 【公式】ID学園高等学校_生徒の個性を日本で1… 「なんだか心がしんどい」…そんなときに役立つ、しんどい時の対処法を紹介します。気持ちを軽くする工夫や、心の疲れをやわらげる回復方法もまとめています。

まとめ|しんどさに寄り添い、焦らず次の一歩を考える

ここまでの記事を読んで、「うちの子も、こういうしんどさを抱えているのかもしれない」 と感じられた方もいらっしゃるかもしれませんね。

お子様が「精神的にしんどい」と感じる背景には、勉強や友人関係、家庭のこと、SNS、心や体の変化など、本当にさまざまな要素があります。

お子様との関わりで大切なのは、原因を一つに決めつけることではなく、『今、何にどんなしんどさを感じているのか』を理解しようとする姿勢です。

今日から始められる関わり方のポイント5つ

最後に、お子様に寄り添うときに大切なポイントを、改めてまとめました。

【この記事のポイント】

お子様の話を最後まで聴く

気持ちを代弁して受け止める

安心して休める環境をつくる

小さな変化や努力を認める

専門家や第三者を頼る

親御さんが少し意識を変えるだけで、お子様の心はぐっと軽くなることがあります。

焦らず、無理をせず、できることから取り入れてみてくださいね。

【ID学園】子どもが安心できる学びと環境づくり

お子様のしんどさに寄り添いながらも、「学校生活はどうしたらいいのだろう…」と不安に思う親御さんもいらっしゃるでしょう。

そんなときに選択肢となるのが 通信制高校 です。

ID学園では、週0日~5日毎月コース変更ができるので、その時の自分の体調や心の状態に合わせて無理なく学ぶことができます。

日々行われる授業は対面授業に加えて、ライブ配信や動画配信も行っているので、自宅からでも後からでも受講することができます。

「今は少しゆっくりしたい」「新しい環境でチャレンジしたい」―そんな気持ちに合わせた学びのスタイルを選べるのが特長です。

お子様にとって『安心できる居場所』があることは、心の回復にもつながります。

「うちの子に合うかな?」と思われたら、ぜひ説明会で実際の雰囲気を感じてみてくださいね。

ID学園高等学校での対応について

ID学園は多くの個性や価値観を大切に夢や希望を育む教育を基本理念としておりますが、症状の程度によっては、個別対応が難しい場合もあります。

精神的なしんどさをお持ちの方は、ご本人にもご家庭にもよりよい学校生活となるよう、出願の前に一度ご相談ください。