「HSPって聞いたことあるけど、うちの子もそうかも…?」

子どもがいつも疲れているように見える。

人の機嫌やちょっとした音に敏感すぎて、すぐ不安定になる。

そんな様子を見ていると、「こんなに繊細で、この先大丈夫だろうか…」と心配になりますよね。

他の子と比べて「気にしすぎ」「神経質すぎる」と思ってしまうのも、親御さんとして自然なこと。

「私の育て方が間違っていたんじゃないか」と、自分を責めてしまうこともあるかもしれません。

しかし、HSP(HSC)は育て方の問題ではありません。

生まれつき持っている『感受性の高さ』によるものです。

HSP(HSC)は『良い環境からも悪い環境からも影響を受けやすい』という特性があります。

つまり、『HSP(HSC)=弱さ』ではなく、環境しだいで強みにもなる特性なのです。

この記事では、HSP(HSC)の特徴について掘り下げ、保護者としてできるサポートについてわかりやすくお伝えします。

HSP(HSC)について正しく知れば「この子にはこの子の感じ方があるんだ」と、少し見え方が変わってくるかもしれません。

【この記事でわかること】

HSP(HSC)の基本的な考え方と特徴

刺激に敏感な子どもが示す具体的なサインや行動例

HSP(HSC)と発達障がいの違い・共通点

子どもの「繊細さ」を強みに変えるために大切な視点

親ができる3つのサポート(気持ちに寄り添う/考え方を整理する/安心できる環境を整える)

敏感すぎる子どもを育てる親の思い

ほんのちょっとしたことで、子どもが急に泣いたり怒ったりする。

親としては「そんなつもりじゃなかったのに…」と思いながら、また気をつかって言葉を選ぶ。

お子様を大切に思っているからこそ、傷つけたくないですよね。

一方で、「子どものために頑張っているけれど正直、疲れる」という気持ちもあるのではないでしょうか。

大事に思っているのに、どうしてうまくいかないんだろう

どうしたらこの子がラクになるんだろう

そんなふうに、思い詰めてしまうことがあるかもしれません。

でも敏感な子を育てる親御さんが「しんどい」「疲れる」と感じるのは当然です。

ではその“しんどさ”は、日々のどんな場面で顔を出すのでしょうか。

お子様との関わりで感じやすい戸惑いについて、整理してみましょう。

子どもとの関わりで感じる戸惑い

HSP(HSC)気質のある子と接していると、「どう関わればいいのかわからない」と悩む親御さんも少なくありません。

たとえば

「普通に話したつもりなのに、子どもは責められていると感じてしまう」

「家でずっと不機嫌だけど、どうしたんだろう」

「ちょっとしたことで落ち込んだり怒ったりして、感情の波についていけない」

と戸惑うこともあるでしょう。

最初は「思春期だからかな」と思っていても、毎日同じようなことが何度も起きると、親御さんのほうも振り回されて疲れてしまいます。

そんな日が続くと

今日は何も言わないほうがいいかな…

声をかけて機嫌を悪くしたらどうしよう

と気をつかいすぎて、家庭内の会話が減ってしまうことも。

頑張って関わっているはずなのに、うまくいかない―そのもどかしさや孤独感がじわじわと積み重なると、お子様と一緒にいるのに孤独を感じたり、話しかけるのが怖くなったりして、親御さんの心もしんどくなってしまいます。

子どもが敏感なのは親のせい?

お子様との関わりに悩んでいると

もしかして、子どもがこんなにも敏感なのは私のせい?

と不安になるのではないでしょうか。

ちょっと注意しただけで深く落ち込んだり、友だちの一言をずっと気にしていたり、気持ちの切り替えができずに「自分が悪い」と思い込んでしまうお子様の姿を見ていると、「私の育て方が間違っていたのでは…」と自分を責めてしまう親御さんも多くいます。

でも、お子様の敏感さは親御さんの育て方が原因ではありません。

もともと持っている“感じやすさ”の特性によって、人の表情や声のトーン、空気の変化など、ささいな刺激が強く響いてしまうのです。

だからこそ、敏感さをどう受けとめるか―その視点で関わることが大切です。

「この子にはこの子の感じ方がある」と受け止めようとする姿勢が、お子様にとって何よりの安心につながります。

お子様を受けとめるには、HSP(HSC)の特性について親御さんが正しく理解しておく必要があります。

次の章からは、HSP(HSC)の特性や、刺激に敏感な子に対し親御さんができる関わり方について、詳しく解説していきます。

HSP(HSC)は病気ではなく”その子の特性”

最近よく聞く『HSP(HSC)』という言葉。

なんとなく意味はわかる気がするけれど、「詳しくはよく知らない」という方も多いかもしれません。

『HSP』は Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)の略語で、『とても感受性の高い人』という意味があります。

子どもの場合は、Highly Sensitive Child(ハイリー・センシティブ・チャイルド)を略して『HSC』と呼ばれます。

一般には『HSP』という言葉のほうが広く知られているため、本記事では『HSP(HSC)』としています。

メディアなどで『繊細さん』という呼び方が紹介され、認知が広まる一方で、『敏感=困った性格』といった誤解や、『病気』『育て方の問題』と受け取られてしまうことも少なくありません。

HSP(HSC)は病気や障がいではなく、生まれつきの『感受性の高さ』によるものです。

親御さんの育て方が原因でもありません。

この特性は『気にしすぎて大変』といった困りごとにつながる場合もありますが、安心できる環境にいれば、共感力や表現力といった形で、“その子らしさ”を発揮することもできます。

そのためにはまず、HSP(HSC)の特性がどういうものなのか、どんな特徴があるのかを知ることが、お子様との関わり方を考える第一歩になります。

次の章では、HSP(HSC)の基本的な考え方や特徴について詳しく見ていきましょう。

HSP(HSC)は心理学にもとづいた考え方

HSP(HSC)は、アメリカの臨床心理学者エレイン・アーロン博士によって提唱された心理学的な概念です。

医学的な診断名ではなく、感受性が高いという『感じ方の特性』を示したものであり、病気や障がいとは異なります。

HSP研究者であり、発達心理学博士の飯村周平氏も「HSPは心理学が発祥の言葉で、病気の名前ではない」と述べています。

(飯村周平「最近よく聞く“HSP”ってなんですか?」日本心理学会 心理学ワールド98号 2022年)

『HSP(Highly Sensitive Person)』という言葉は、アーロン博士が1996年に発表した著書『The Highly Sensitive Person』の中で初めて使われました。

この本は2000年に日本語版『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』として出版され、日本でも少しずつHSPという概念が知られるようになりました。

アーロン博士はこの本の中で、『とても敏感な人』は人口の15〜20%存在すると述べています。

つまり、5人に1人はHSP(HSC)の特性を持っていることになり、これは決してめずらしいものではありません。

HSP(HSC)は、特別な支援が必要な“問題”として捉えるのではなく、『その子の感じ方を理解するための視点』として受けとめることが大切です。

次は、この特性を理解するうえで知っておきたい『DOES』と呼ばれる4つの特徴について、詳しく紹介します。

DOES―HSP(HSC)の4つの特徴

アーロン博士は、HSP(HSC)には『DOES(ダズ)』という4つの特徴があると説明しています。

① D:深く考える(Depth of processing)

② O:過剰に刺激を受けやすい(Overstimulation)

③ E:感情の反応が強く、共感性が高い(Emotional reactivity and empathy)

④ S:ささいなことによく気づく(Sensitivity to subtleties)

では、それぞれの特徴を具体的に見ていきましょう。

① D:深く考える(Depth of processing)

物事をじっくり考え、意味づけようとする特徴

新しい環境ではすぐに動き出すのではなく、一度立ち止まって状況を見極めたり、さまざまな可能性を想定してから動こうとします。

曖昧なままにせず、物事の背景や相手の気持ちまで深く読み取ろうとすることもあります。

【しんどさとして表れやすいこと】

新しいことにすぐに取りかかれず慎重になりすぎてしまう

選択肢を比較しすぎて、決断に時間がかかる

トラブルやリスクを考えすぎて不安が増す

曖昧なままにできず、疲れやすい

【その子らしさとして活かせること】

物事を深く理解し、丁寧に向き合う姿勢がある

よく調べたり準備したうえで行動できる

周囲や社会に与える影響まで考えられる

豊かな思考から、ユーモアや独自の発想が生まれることもある

② O:過剰に刺激を受けやすい(Overstimulation)

五感を通じて感じる刺激に敏感に反応しやすいという特徴

音・光・におい・温度・空腹・緊張など、体や心に入ってくる刺激に大きく反応し、気持ちが揺れたり、疲れたりすることがあります。

【しんどさとして表れやすいこと】

騒音・強い光・におい・気温などにすぐ反応してしまう

合わない服や湿った服が不快で集中できない

人前での発表やイベントで疲れやすい

花火や暴力的な映像などに強いストレスを感じる

【その子らしさとして活かせること】

芸術や音楽などで独自の感性を表現できる

周囲の変化に早く気づける

五感を通じて世界を豊かに感じ取れる

静かな環境で集中力を発揮できる

③ E:感情の反応が強く、共感性が高い(Emotional reactivity and empathy)

人の気持ちに敏感で、感情が揺れやすいという特徴

嬉しさや悲しみの感情を強く感じるだけでなく、まわりの人の気持ちにも深く反応する傾向があります。

理不尽さや不公平さに強く反応する子も多くいます。

【しんどさとして表れやすいこと】

他人の気持ちを引き受けすぎて疲れてしまう

怒られている人を見るとつらくなる

家族や友だちの不安を敏感に感じ取ってしまう

気持ちの整理が難しくなることがある

【その子らしさとして活かせること】

相手に寄り添える

弱い立場の人に自然と手を差し伸べられる

喜びや感動をしっかり味わえる

周囲の気持ちを察して気配りできる

④ S:ささいなことによく気づく(Sensitivity to subtleties)

ごく小さな変化や違和感にもすばやく気づくという特徴

表情や声のトーン、空気感、服の素材など、他の人が気づかないようなことにも敏感に反応します。

【しんどさとして表れやすいこと】

小さな違和感が気になって集中できない

他の人が気にしないようなことがずっと気になる

無意識に周囲の変化を探してしまい、疲れやすい

【その子らしさとして活かせること】

観察力が鋭く、変化にすばやく気づける

人の体調や気分の変化にも細やかに反応できる

芸術や自然、音、色の微妙な変化や特徴を鋭く察知できる

周囲のニーズに気づき、先回りして行動できる

HSCかどうかを知るための、23のチェックリスト

DOESの4つの特徴を読んで

うちの子にたくさん当てはまる

やっぱりHSP(HSC)なのかな…?

と感じた方も多いのではないでしょうか。

となると、「4つの特徴がどれくらい子どもに当てはまるのか、具体的に知りたい」と思いますよね。

そこで参考になるのが、アーロン博士が作成した『HSCかどうかを知るための、23のチェックリスト』です。

お子様の様子と照らし合わせながら、どんな部分が一致するのかチェックしてみてください。

次の質問に、感じたままを答えてください。お子様について、どちらかといえば当てはまる場合、あるいは、過去に多く当てはまっていた場合には「はい」、全く当てはまらないか、ほぼ当てはまらない場合には、「いいえ」と答えてください。

① すぐにびっくりする

② 服の生地がチクチクしたり、靴下の縫い目や服のラベルが肌に当たったりするのを嫌がる

③ 驚かされるのが苦手である

④ しつけは、強い罰よりも、優しい注意のほうが効果的である

⑤ 親の心を読む

⑥ 年齢の割に難しい言葉を使う

⑦ いつもと違う臭いに気づく

⑧ ユーモアのセンスがある

⑨ 直観力に優れている

⑩ 興奮した後はなかなか寝つけない

⑪ 大きな変化にうまく適応できない

⑫ たくさんのことを質問する

⑬ 服がぬれたり、砂がついたりすると、着替えたがる

⑭ 完璧主義である

⑮ 誰かがつらい思いをしていることに気づく

⑯ 静かに遊ぶのを好む

⑰ 考えさせられる深い質問をする

⑱ 痛みに敏感である

⑲ うるさい場所を嫌がる

⑳ 細かいこと(物の移動、人の外見の変化など)に気づく

㉑ 石橋をたたいて渡る

㉒ 人前で発表する時には、知っている人だけのほうがうまくいく

㉓ 物事を深く考える

【得点評価】

13個以上に「はい」なら、お子様はおそらくHSCでしょう。

しかし、チェックリストの結果を重視しすぎず、日々お子様を観察する中での親御さんの感覚も大切にしてください。たとえ「はい」が1つか2つでも、その度合いが極端に高ければ、お子様はHSCの可能性があります。

『ひといちばい敏感な子 子どもたちは、パレットに並んだ絵の具のように、さまざまな個性を持っている』

エレイン・N・アーロン著 明橋大二訳 1万年堂出版

いかがでしたか?

「ほとんど当てはまる!」と驚かれた方もいるでしょうし、「当てはまったのは10個だけ…HSP(HSC)じゃないのかな?」と疑問に思った方もいるかもしれません。

でも、このチェックリストで大切なのは“数”ではありません。

何個当てはまったかよりも、『当てはまった項目の特性がどれくらい強く表れているか』を見ていくことが大事です。

当てはまる項目が少なくても、そのひとつひとつが日常生活に影響するほど強く出ていれば、感受性が高い可能性は十分にあります。

そして、チェックリストの結果よりも重要なのは、いつもお子様を見ている親御さんの感覚です。

いくつ当てはまるかだけでは、感受性の高さや、どれくらいしんどさを感じているのか、どの程度困っているのかまではわかりません。

チェックリストの結果を参考にしながら、お子様との向き合い方を少しずつ考えていきましょう。

HSP(HSC)は『特性』→病気でも障がいでもない

チェックリストでお子様の様子を振り返り、「やっぱりうちの子はHSP(HSC)の傾向があるな」と納得した方も多いのではないでしょうか。

すると今度は

じゃあどう向き合えばいいの?

これって、いつかは治るの?

と不安な気持ちがわいてきますよね。

HSP(HSC)は病気や障がいではなく、“生まれ持った感じ方の特性”です。

人よりも感受性が高く、刺激や感情に敏感に反応しやすい―それがHSP(HSC)の大きな特徴です。

確かにHSP(HSC)気質のお子様には、些細なことが気になって神経が高ぶりやすく、ストレスを感じやすいという一面があります。

その影響で、心と体のバランスを崩しやすいこともあるでしょう。

また、感じやすく、周囲の影響を受けやすく、傷つきやすいという特性もあるので、感受性がそれほど高くない子に比べ、ストレスをためやすいといえます。

その結果、不安感や気分の落ち込みなど、心身の不調が出ることもあるかもしれません。

しかし、『感受性が高い=病気』ではないのです。

精神科医・臨床心理士の溝部宏二氏は、HSP(HSC)について「もともと備わった感情の反応特性」であり、「治すべき病気ではない」と述べています。

また、「HSP(HSC)だから特別な配慮が必要なのではなく、HSP(HSC)の影響で生じるストレスや心身の不調に対して配慮が必要なだけ」と指摘しています。

(溝部 宏二「それって本当にHSP?」~精神科医が観たHSP概念普及の功罪~ 追手門学院大学 地域支援心理研究センター紀要 第19号 2022年)

つまり、『感受性の高さ』とそれによって起きる『心身の不調』は、別のものとして理解する必要があります。

この特性を“治す”ことはできませんが、関わり方や環境しだいで、しんどさはやわらぎ、安心して過ごせるようになります。

もう一つ整理しておきたいのが、HSP(HSC)と発達障がいの違いです。

HSP(HSC)と発達障がいは、感覚の過敏さなど似ている部分があるため、混同されがちです。

次の章では、HSP(HSC)と発達障がいの違いについて整理していきましょう。

HSP(HSC)と発達障がいとの違い

HSP(HSC)と発達障がいは、一部に共通する特徴があるため、区別がつきにくいことがあります。

たとえば、感覚が過敏だったり、集団の中で疲れやすかったりする点は、どちらにも見られる特徴です。

この章では、それぞれの違いや共通点について見ていきましょう。

なお、発達障がいは呼び名が変わり、正式には『神経発達症』という名称になっています。

ただし、一般的には『発達障がい』という言葉のほうが広く使われているため、本記事でも『発達障がい』で統一しています。

発達障がいとは?

発達障がいは、生まれ持った脳の特性によって、日常生活で困難が生じやすい状態のことをいいます。

その特性に応じて自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、限局性学習症(学習障害)、知的発達症などに分けられています。

この記事では、HSP(HSC)と混同されやすい自閉スペクトラム症(ASD)と注意欠如多動症(ADHD)の特徴について説明します。

自閉スペクトラム症(ASD)は、対人関係やコミュニケーションが苦手だったり、特定のことに強い関心やこだわりを持っていたりするのが主な特徴です。

例)

相手の気持ちを読み取ることや、自分の気持ちを表現することが苦手

会話が一方通行になりやすい

興味のあることを話し続ける

変化が苦手で、気持ちや行動の切り替えに時間がかかる

音や光、におい、肌ざわりなどに敏感

逆に痛みや空腹などに気づきにくい

幼児期から大人になるまで、特性のあらわれ方は変化しますが、集団生活や人間関係の中で困りごとを感じやすいのが自閉スペクトラム症(ASD)の特徴です。

自閉スペクトラム症(ASD)は、これまで『自閉症』『アスペルガー症候群』『広汎性発達障害』といった呼び方をされていましたが、現在は『自閉スペクトラム症(ASD)』と呼ぶようになっています。

注意欠如多動症(ADHD)は、集中力の持続が難しい『不注意』、じっとしていられない『多動性』、何か思いつくとパッと行動してしまう『衝動性』という3つの特徴があります。

注意欠如多動症(ADHD)はこの特徴のあらわれ方によって、主に

①不注意が目立つタイプ(不注意優勢型)

②多動性や衝動性が強いタイプ(多動性―衝動性優勢型)

③その両方の特徴をあわせ持つタイプ(混合型)

の3つに分けられます。

例)

話を聞いていない

忘れ物やミスが多い

順番を待つのが苦手

思いついたことをすぐ口にしてしまう

注意欠如多動症(ADHD)も自閉スペクトラム症(ASD)と同じように、幼児期から大人になるまで特性のあらわれ方が変化していきます。

成長とともに多動性や衝動性は目立たなくなることが多いとされていますが、『そわそわとして落ち着かない』『しゃべりすぎてしまう』『計画を立てずに行動してしまう』といったふるまいで続くことも少なくありません。

HSP(HSC)と発達障がいの主な違い

前の章では、発達障がいの中でもHSP(HSC)と混同されやすい、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如多動症(ADHD)について説明しました。

それぞれの特徴を見て

うちの子、どちらにも当てはまる気がする…

と感じた方もいるかもしれません。

実際、HSP(HSC)と発達障がいは、感覚の過敏さや集団でのしんどさなど、子どもが見せる行動はよく似ている部分があります。

しかし、行動の背景にある“感じ方”や“脳の働き方”に違いがあります。

ここでは、HSP(HSC)と発達障がいの違いについて見ていきましょう。

以下に、主な違いを表にまとめました。

なお、この表は、筆者が一般的な傾向をまとめたものであり、すべてのお子様にあてはまるわけではありません。

気になる場合は、専門の医療機関にご相談ください。

【HSP(HSC)と発達障がいの主な違い】

| HSP(HSC) | 発達障がい | |

| 特性の捉え方 | 生まれ持った「感じ方の特性」 | 医学的に定められた「障がい」 |

| 診断の有無 | 医学的な診断名ではない | 医師による診断にもとづく |

| 感覚の特徴 | 刺激に敏感で、深く感じ取りやすい | 感覚の過敏さや鈍さが見られることがある |

| 人との関わり | 共感力が高く、相手の気持ちに敏感 | 相手の気持ちや場の雰囲気を読み取りにくいことがある |

| 対人関係での困りごと | 相手の気持ちを深く受け取りすぎて、気疲れしやすい | 会話のタイミングや表現の仕方がずれ、誤解が生じやすい |

| 多動性・衝動性 | 通常は見られない | 注意欠如多動症(ADHD)の特徴 |

表のように、HSP(HSC)と発達障がいには、いくつかの点で違いがあります。

けれど、実際のお子様の様子を見ていると、「どちらの特徴にも当てはまる気がする…」と感じることも少なくありません。

それは、行動の“背景”が違っても、結果として同じような行動をとることがあるからです。

ではここで、私たちの行動に置きかえて少し考えてみましょう。

たとえば、私たちが『黙ってしまう』のは、どんな時でしょうか?

じっくり考えているとき、困ってどうしていいかわからないとき、恥ずかしくて言葉が出ないとき、または怒っていて口をききたくないときもありますよね。

周りから見れば、どれも『ただ黙っている』という行動ですが、その背景には実にさまざまな理由があるのです。

HSP(HSC)や発達障がいの子どもたちが見せる行動も、これとよく似ています。

行動の奥にある『感じ方』や『困りごとの理由』は、一人ひとり違うのです。

そのため、お子様の行動だけで、HSP(HSC)なのか発達障がいなのかを判断するのは難しいといえます。

熊本大学大学院教授で臨床心理士の菊池哲平氏も、「HSP(HSC)と自閉スペクトラム症(ASD)の類似点は多く、臨床的に両者を区別することは困難である」「実際にHSP(HSC)とされる人々の多くが自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如多動症(ADHD)などの発達障がいの特徴を併せ持っているという研究もある」と述べています。

そして「HSP(HSC)と自閉スペクトラム症(ASD)を明確に区別するよりも、それぞれの特性を理解し、どう支援していくかが重要である」と指摘しています。

(菊池 哲平「HSPと発達障害は区別可能なのか?」熊本大学教育学部紀要 巻 71 2022年)

だからこそ、HSP(HSC)か発達障がいのどちらかに当てはめることよりも、『今、どんなことで困っているのか』『どんなサポートが必要なのか』を考えることが大切なのです。

とはいえ、『HSP(HSC)なのか、発達障がいなのか』と何かに当てはめたくなる気持ち、すごくよくわかります。

名前がつくことで理解しやすくなりますし、「そうかもしれない」と思えることで少し安心しますよね。

でもその一方で、『HSP(HSC)だったらこう』『発達障がいならこうなるはず』と、無意識のうちに親自身の希望や思い込みが入りこんでしまうこともあります。

そうなると…

お子様の表面的な行動だけに目がいってしまう

→ 感じているしんどさや困っている理由に気づきにくくなる

結果として、本当に必要なサポートが後回しになってしまう

とくにHSP(HSC)という言葉は、ここ数年で一気に広まりました。

それで救われた人も多い一方で、誤解やかたよった情報が、かえってラベリングや思い込みにつながるケースも見られます。

次の章では、そうした『HSP(HSC)』という言葉の広まりが、お子様や親御さんにどんな影響をもたらしているのかを解説していきます。

HSP(HSC)という言葉の広まりと情報のかたより

ここ数年で、『HSP(HSC)』という言葉は、SNSやテレビ、本などを通して多くの人に知られるようになりました。

『繊細さん』という親しみやすい呼び方も広まり、これまで“気にしすぎ”や“わがまま”と見られていた子どもの感じ方に、「そういう特性だったのか」と気づくきっかけになっています。

名前がついたことでホッとした

腑に落ちた

と感じた方も多いのではないでしょうか。

HSP研究者であり発達心理学博士の飯村周平氏も、著書『HSPブームの功罪を問う』の中で、「目に見えない生きづらさにHSPという名前が与えられることで、安心する人々が増えた」「『HSPは名状しがたい“モヤモヤ”(言葉にしにくい違和感)に答えを与えてくれる役割を担っているのかもしない」と述べています。

こうした言葉の安心感が広まる一方で、本来の意味から外れて使われてしまうケースも出てきています。

HSP(HSC)の普及とその影響

HSP(HSC)という言葉の広がりは、特性を理解する入り口として大きな役割を果たしてきました。

しかし、社会に急速に普及する過程で、誤った情報や極端なイメージが広がっていることも事実です。

飯村氏は、「“繊細さん”と“生きづらさ”はセットで語られることが多いが、そういう話ではない」と述べています。

また「教育現場で『この子が不登校なのはHSP(HSC)だから』とラベルを貼って理解した気になっている」可能性を指摘しています。

(飯村 周平「今こそ、HSPを科学的根拠にもとづいて理解する」SYNODOS)

HSP(HSC)という言葉は、あくまで“感じ方の違い”に気づくための出発点にすぎません。

その言葉に安心すること自体は悪くありませんが、そこから先をどう見ていくかが、親としてもっとも大切な視点になります。

HSP(HSC)は環境からの影響を受けやすい

前の章では、HSP(HSC)という言葉が広まったことで『わかりやすさ』と『安心感』が得られる一方、“ラベルを貼るだけ”になってしまう危うさについてもお伝えしました。

ここでもう一度、HSP(HSC)がどういう特性なのかを確認しておきましょう。

HSP(HSC)は、『とても感受性の高い人』

刺激や感情に敏感に反応しやすい特性を持った人

病気や障がいではなく、生まれつきの『感じ方の特性』

『感じ方の特性』は、環境からの影響をとても受けやすい

環境しだいで、“生きづらさ”にもなれば、“生きやすさ”にも変わっていく

だからこそ、お子様自身を無理に変えようとするより、『どんな環境が合っているのか』を一緒に考えることが大切なのです。

感受性のあらわれかたは“十人十色”

『感受性が高い子』と聞くと、“特別な子”、“繊細すぎる子”と思われがちですが、実は感受性は誰にでもあるものです。

感受性とは、環境からの刺激を受け取る力(刺激への反応のしやすさ)のことです。

色が徐々に薄くなったり濃くなったりするように、感受性のあらわれかたも少しずつ違う―それが大事な考え方です。

刺激や出来事に対して敏感に反応する子もいれば、あまり気にせず受け流せる子もいますよね。

どちらが良い・悪いではなく、『人それぞれ、受け止め方が違う』だけ。

だから感受性のあらわれかたも100か0かの二択ではなく、例えば20や65の人もいるのです。

まさに、感受性は“十人十色”といえます。

HSP(HSC)は、この感受性がとても豊かに表れているタイプと考えると、わかりやすいかもしれません。

環境が合えば、その子らしさを伸ばせる

感受性が高い子は、まわりの刺激を強く受け取りやすい特性があることは、すでにお伝えしました。

ストレスを感じるようなネガティブな刺激を受けて『生きづらさ』を感じやすい面

前向きな気持ちにさせてくれるポジティブな刺激を受けて『ぐっと伸びる力』を発揮できる面

の両方をあわせ持っているといえます。

たとえば、ざわざわした場所や慌ただしいスケジュールには疲れてしまいますが、静かで落ち着ける空間では集中力を発揮したり、豊かな想像力を高められたりします。

だからこそ大切なのは、『特性をどう変えるか』ではなく、『どんな環境が合っているか』を一緒に考えること。

安心できる人間関係や過ごしやすい空間、無理のないスケジュールなど、お子様に合った環境があれば、共感力や洞察力、表現力といった“その子らしさ”が引き出されやすいです。

HSP(HSC)の『感受性の高さ』は、決して“弱さ”ではありません。

その子に合う環境が見つかれば、むしろ“生きる力”となるのです。

【思春期】HSP(HSC)気質の子が見せるサイン

ここまでは、HSP(HSC)の特性や、環境によって“その子らしさ”が引き出されたり、しんどさにつながったりすることをお伝えしてきました。

それなら、この子にはどんな環境が合っているんだろう?

と考えはじめた方もいるかもしれません。

では、そんなHSP(HSC)の特性は、思春期にはどのように表れやすくなるのでしょうか。

思春期は、心も体も大きく変化する時期。

親御さんにとっては「急に態度が変わった」「あまり話してくれなくなった」と戸惑うことも増えてきますよね。

この時期、HSP(HSC)の特性は、より目立ちやすくなることがあります。

感情のゆらぎ

複雑な人間関係への戸惑い

周囲の変化への敏感な反応

こういったことがお子様の中で整理しきれず、“しんどさ”として表れることも

でも、周りからは「ただの反抗期かな?」「思春期だから仕方ない」と見過ごされやすいのも事実です。

ここでは、思春期のHSP(HSC)気質の子が見せやすい“心のサイン”を、具体的に見ていきましょう。

思春期は感受性の高さが目立つ時期

思春期は、どの子にとっても心と体が大きく揺れ動く時期です。

感情が不安定になったり、人間関係に悩んだり、自分の存在意義について考え始めたりします。

そんな中で、HSP(HSC)気質の子は、もともとの『感受性の高さ』がさらに目立ちやすいといえます。

たとえば、次のような様子が見られる場合があります。

友達とのちょっとした会話のトーンや言葉の選び方に敏感に反応する

学校のクラス替えや先生の変更などの“環境の変化”に強い不安を感じる

些細な一言に傷つき、長い間気にしてしまう

また、感受性の高さは、日々の生活で『疲れやすさ』や『感情の揺れ』として表れることもあります。

学校で周りに気を配りすぎ、家に帰る頃には心も体もクタクタになってしまう。

そうした疲れが、ふとした瞬間に涙となってあふれることも。

お子様自身も

なぜこんなに疲れるのかな…

自分はどうしてこんなに不安定なんだろう

と感じ、つらさだけが積み重なっていくケースもあります。

周囲の人からは『気にしすぎ』『繊細すぎ』と映るかもしれませんが、HSP(HSC)気質の子にとっては、『すべてが強く響く』世界の中で生きているのです。

それを理解し、支えようとする大人の存在が、思春期の子どもの心を守る鍵になります。

見過ごされやすいしんどさのサイン

HSP(HSC)気質の子は、周囲の期待や空気を敏感に察知し、無理をしてでも“ちゃんとしよう”とがんばる傾向があります。

たとえ心や体が限界に近づいていても、「大丈夫」と言ってしまうことも少なくありません。

表面上は問題がなさそうに見えるため、大人が気づきにくいところがあります。

でもお子様のしんどさは、ちょっとした表情や行動、言葉に出ています。

たとえば

表情がいつもより暗くなっている

口数が減っている

何気ないひと言にピリついた反応をする

学校や出かけた先では普通にふるまえていても、家に帰った途端、無気力になる

何も話したがらなくなる

好きなことにも反応が薄くなる

急に怒りっぽくなる

親御さんとしては、元気がないお子様の様子を見ると焦ったり、不安になったりするものです。

けれど、抑えていたしんどさを出せるのは、お子様にとってそこが安心できる場所だから。

家で見せる小さな変化は、親御さんだからこそ気づける心のサインといえるかもしれません。

敏感さが不登校の原因になることも

HSP(HSC)気質の子が学校生活で抱える負担は、周りからは見えにくいことがよくあります。

音や人の気配、空気の変化など、日常のささいな刺激に反応し続けていることで、知らず知らずのうちに心と体が消耗していきます。

不登校は、ある日突然始まったように見えるかもしれません。

けれど、多くの場合は小さなしんどさが積み重なり、動けなくなってしまうのです。

お子様自身もはっきりとした理由がわからないまま、『学校に行きたくない』『体が動かない』と感じることもあります。

普通に過ごしていたのにどうして?

みんなと楽しそうにしていたのに…

と周囲に受け取られ、過敏さや疲れを日々ため込んだ結果だと気づかれない場合も。

理由をうまく説明できないからといって、つらさがないわけではありません。

むしろ、言葉にできないしんどさこそ、見過ごされやすく、深刻になりやすいのです。

反抗期だけではないかも?

思春期になると、お子様がイライラしたり、親御さんの言葉に反発したりする様子が見られます。

こうした変化は「反抗期だから」と受け止められがちですが、すべてがそうとは限りません。

HSP(HSC)気質の子の場合、感覚的な刺激や感情の揺れに、敏感に反応しがちです。

大きな声、きつい言い方、ザワザワした雰囲気―そうした“強い刺激”を受けたとき、気持ちをうまく処理しきれずに、爆発するような反応を見せることがあります。

ときには、お子様自身も理由がわからないまま、怒りや不安があふれてくることも。

親御さんからは反抗期の不安定さに見えるかもしれませんが、実は苦しさのサインかもしれません。

『反抗』ではなく、心を守る『反応』

思春期のお子様に強く言い返されたり、態度を急に変えられたりすると、親御さんとしては「反抗された」と感じるかもしれません。

けれどHSP(HSC)気質の子の場合、それは“とっさに心を守ろうとする反応”の可能性があります。

感受性の高い子どもは、言葉のちょっとしたニュアンスや表情、声のトーンにも敏感に反応

→ 相手は否定したつもりはなくても、「責められている」「認めてもらえない」と受け取ってしまう

その結果、自分を守ろうとする反応として、怒ったり突き放したりするような態度に表れることも

反発に見える行動の裏には、『これ以上傷つきたくない』といった気持ちが隠れているといえます。

外では『優しい子』と言われることも

HSP(HSC)気質の子は、周囲の空気を敏感に読み、人に合わせようとする傾向があります。

そのため、学校や習いごとの場では、『優しい』『しっかりしている』と見られることも多く、外では何の問題もないように映るかもしれません。

けれど、そうしたお子様ほど、見えないところで大きなエネルギーを使っています。

常に会話の流れを察したり、相手の気持ちを先回りして考えたりと、自然にふるまっている

→ 心の中では小さな緊張が積み重なっている

そのがんばりが続くと、家に帰った途端に糸が切れたようになってしまうことも

外で“優しい子”を続けた結果、家では感情のコントロールがきかず、不安定な状態になる場合があります。

家で見せるしんどさのサイン

外では気を張ってがんばっているお子様ほど、家に帰るとふと気がゆるみ、急に気持ちが落ち着かなくなることがあります。

普段なら気にならないようなことで不機嫌になったり、突然泣き出したり、怒ったり―そんな姿に戸惑う方も多いでしょう。

ひとりにして!

学校の話はしたくない

など、家族を拒絶するような言葉を使ったり、家族の誰かに強く当たったり、ときには甘えすぎるようなことがあるかもしれません。

こうした反応は、外でため込んだしんどさが、“家”という安全な場所であふれ出しているサインと考えられます。

思春期のHSP(HSC)気質の子にとって、『ありのままでいられる家』であるからこそ、感情がゆるむのです。

思春期に活きるHSP(HSC)の強み

ここまでは、思春期のHSP(HSC)気質の子どもが抱えやすいしんどさや、周りからは見えにくい心のサインについてお伝えしてきました。

「うちの子にも当てはまる」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。

同時に

じゃあ、この子が少しでもラクになるにはどうしたらいいの?

敏感な子のよさってなに?

と、不安や迷いが出てきた方もいるでしょう。

思春期のHSP(HSC)気質の子どもは、人間関係や日々の刺激に反応してストレスを感じやすく、生きづらさを抱える場面もあります。

けれどその感受性の高さは、見方を変えれば、強みになる可能性もあるのです。

大切なのは『安心できる環境』と『理解ある人との関わり』。

そうした土台があると、お子様が本来持っているやさしさや思慮深さが引き出されていきます。

ここからは、感受性の高さを持つ子どもたちの『よさ』と、どんな『強み』を発揮していけるのかについて詳しく解説します。

『共感力』が人との関係を深める

HSP(HSC)気質の子どもは、人の表情や声のトーン、ちょっとした言葉の変化に敏感に反応する傾向があります。

周囲の空気の微妙な変化に気づく力は、ときに疲れの原因にもなりますが、見方を変えれば、“共感力”という大きな強みにもなります。

相手の気持ちを察しようとする力がある

→ 困っている人にそっと声をかけたり、気持ちに寄り添ったりと、自然な思いやりの行動が表れる

そんな姿勢が周りから信頼され、『話しやすい子』『優しい子』として人とのつながりを深めていける

人の気持ちに敏感な子は、人間関係で悩むことも多いですが、同時に“人との関係を丁寧に育てる力”も持っています。

他人への意識が強くなる思春期に、相手の心にも寄り添える、その子らしい強みとして育っていくのです。

『誠実さ』が信頼につながる

HSP(HSC)気質の子どもは、まじめで責任感が強い傾向があります。

与えられたことをいい加減に済まさない

→ 細かな決まりやルールもきちんと守ろうとする

その誠実な姿勢から、『安心して任せられる子』『きちんとしている子』と見られ、周りからの信頼を得ることが多い

HSP(HSC)気質の子どもにとっては「ちゃんとやらなきゃ!」という気持ちからの行動であっても、役割を果たそうとするひたむきさや丁寧さは、周りの人に安心感を与えます。

さらに、そうした姿勢が評価されたり、感謝されたりすることで、「自分にもできることがある」と少しずつ自信を育んでいくきっかけにもなります。

人との関係でつまずくことがあっても、物事に誠実に向き合おうとする姿勢が、信頼関係を築く土台となっていくのです。

信頼されることは、不安定になりやすい思春期に、自分の存在価値を感じられる大切な体験にもなります。

『正義感』が人に寄り添う力になる

HSP(HSC)気質の子どもは、人の痛みや不公平な状況に敏感に気づく力を持っています。

誰かが傷つけられていたり、理不尽な場面を目にしたとき

→「それは違う」と感じる気持ちが強く湧きあがる

“正しさ”への感覚は、単なるルール意識ではなく、他人の気持ちに深く共感できる力と結びついている

だからこそ、『正さ』だけでなく『やさしさ』や『あたたかさ』をもって人に寄り添うことができるのです。

たとえば、自分が言われて嫌だったことを、他の誰かに言わない。

つらそうにしている友達に、そっと寄り添ったり、さりげなくフォローしたりする。

そんな行動の背景には、「人を大切にしたい」という思いが自然と表れているように感じられます。

『正義感』というと強い印象を持つかもしれませんが、HSP(HSC)気質の子にとっては、“やさしさを行動で示す力”として表現されることもあるのです。

『豊かな感性』が表現力を高める

HSP(HSC)気質の子どもは、日常生活の中で心が動く瞬間がとても多く、音や色、言葉、景色、人の気持ちなどに敏感に反応します。

豊かな感性

→ 表現という形で、その子らしい力となって表れる

絵や音楽、文章、ものづくりなどを通じて、その子にしかない視点や世界観が見える瞬間もある

誰かに評価されなくても、『これが自分』と思える作品や表現に出会えた経験は、小さな自信へとつながっていきます。

また、表現そのものが、気持ちを整理したり、心を落ち着かせたりする手段になることも少なくありません。

刺激を抱え込みやすいHSP(HSC)気質の子どもにとって、感情を外に出す方法があると、気持ちをため込まずにすむのです。

『深い思考力』が自分らしさを育てる

HSP(HSC)気質の子どもは、物事をじっくり考えたり、自分なりの視点で見つめたりする傾向があります。

表面的な出来事だけでなく、「なぜそうなるのか」「どうしてこう感じたのか」と、考えを深めていくのです。

自分の感じたことや経験を丁寧に振り返る

→ 周りに流されず、自分の価値観を育てていく土台になる

「自分はこう思うんだ」「こう感じるのが自分らしいな」といった気づきが少しずつ積み重なっていく

他人と比べてどうかではなく、そうした気づきのひとつひとつが、“自分らしく生きる軸”を育てていくきっかけになるのです。

親としてできること|感受性の高い子どもに寄り添う3つの関わり

ここまでは、HSP(HSC)が持つ感受性の高さについて、その特徴や、周囲との関係の中でどのようなしんどさが表れやすいかを見てきました。

そして、「この子にはこの子の感じ方がある」と捉える視点が、何より大切であることもお伝えしてきました。

では、親御さんとしてはどんなふうに関わればいいのでしょうか?

『気にしすぎ』『繊細すぎ』という言葉で片づけず、お子様の感じ方を尊重しながら、日々の中で支えになれる関わり方とは―?

この章では、感受性の高い子どもが『無理せず自分らしくいられる安心感』を持てるように、保護者としてできる3つのアプローチを紹介します。

それは次の3つです。

① 気持ちに寄り添う

② 考え方を一緒に整理する

③ 安心できる環境を整える

子どもたちは年齢を重ねるにつれて、少しずつ“自分の力で気持ちや状況に向き合う力が”求められるようになっていきます。

親がずっとそばでサポートできるわけではない―そう思うと

いずれは、自分で乗り越えていけるようになってほしい

と願う気持ちが湧いてきますよね。

だからこそ、親御さんの関わりの中で、お子様が『自分を支える力』を育てていけるような視点も大切になってきます。

お子様への関わりは、どれも特別なスキルが必要なわけではありません。

少し視点を変えて向き合うだけで、親御さんだからこそできるサポートのかたちが見えてきます。

ここからは、具体的な関わり方について見ていきましょう。

① 困っている気持ちに気づき、受けとめる

感受性の高い子どもは、ちょっとしたことで大きく反応することがあります。

急に怒ったり、泣き出したり、黙り込んだり…。

親御さんとしては

また始まった…

なんでそんなことで?

と戸惑ってしまいますよね。

でも実は、そうした反応の裏には、うまく言葉にできない“困りごと”や“しんどさ”が隠れていることも少なくありません。

お子様自身も「なぜこんな気持ちになるんだろう…」と理由がわからず、でも感情があふれ出してしまうといった状態の場合もあります。

だからこそ、最初に必要なのは、「どうして?」と問いただすことではなく、お子様が「しんどさに気づいてくれているんだ」「わかろうとしてくれているのかな」と感じられるような関わりです。

お子様の気持ちが落ち着かないとき、まず親御さんができるのは、否定せずにそのまま受けとめること。

するとお子様は「自分はダメな子じゃないんだな…」と、少しずつ気持ちをゆるめていけるようになります。

反応の裏に隠れている気持ちに目を向ける

たとえば、お子様が突然怒り出したとき。

その行動だけを見れば「反抗的だな」「わがままだ」と感じるかもしれません。

けれど、その裏には

気持ちをわかってもらえない

自分でもどうしていいかわからない

といった悲しさや悔しさ、怒り、戸惑いの気持ちが潜んでいる可能性があります。

同じように、『泣く』『黙る』『部屋にこもる』などの行動も、“困っているサイン”として捉えてみてください。

感受性が高い子どもは、自分の中の違和感やモヤモヤを、うまく言葉にできないときがあります。

その“伝えられないしんどさ”が、思わぬ形で行動として表れることがあります。

親御さんとして理解が難しい行動は、実は「助けて」のサインという場合も。

「なにか理由があるんだな」「うまく言えないんだな」と視点を切り替えてお子様を見ると、関わり方も自然と変わってきます。

「しんどくない?」と気持ちに寄り添う声かけを

お子様が不安定なとき、つい言ってしまいがちな言葉があります。

大丈夫?どうしたの?なにがあった?

つらそうなお子様を見ると、「なんとかしてあげたい」と思いますよね。

でも、感受性の高い子どもにとっては、この声かけがかえってプレッシャーになってしまうことも。

親の「説明してほしいな」という気持ちを敏感に察して、「大丈夫って言わなきゃいけない」「理由を説明しなきゃいけない」と、自分を追い込んでしまうからです。

お子様がホッとするのは

しんどくない?つらくない?

と、今の気持ちにそっと寄り添うような言葉です。

○○がイヤだったのかな?

もしかして、疲れてる?

と、お子様の気持ちを代弁するような声かけも、安心感につながります。

お子様が自分の気持ちをうまく言葉にできなくても、「わかろうとしてくれている」と感じるだけで、少しずつ心が落ち着いていきます。

やってみよう!リラクゼーション法

お子様の感情が大きく揺れているとき、うまく話ができないこともありますよね。

また、疲れている様子を見て、「少しでもラクになってほしい」と感じる場面もあるでしょう。

そんなときは、“体の反応”に目を向ける方法がおすすめです。

言葉がなくても、そばで一緒に“ゆるめる”時間を持つことで、お子様の気持ちがふっと軽くなることがあります。

ここでは、1人でも・親子でも取り組めるリラックス法をご紹介します。

気になったものから、ぜひ試してみてください。

1人でできるリラクゼーション法

- ① 簡単ストレッチ|体をぐーんと伸ばしてゆるめよう

-

全身をぐーっと伸ばして、ストンと力を抜くだけのシンプルなストレッチ。

体のこわばりをほぐすことで、心の緊張もやわらいでいきます。【やり方】

1. 両手をバンザイするように上げて、かかとを浮かせながら全身をグーッと伸ばす

2. 3秒ほど伸びたら、息を吐きながらストンと力を抜く

3. これを2〜3回くり返すポイント「気持ちいい」と感じるところで止めてOK

無理に伸ばさなくても効果あり

朝起きたときや、疲れてぼんやりするときにもおすすめ - ② 10秒呼吸法|呼吸に集中して気持ちを落ち着ける

-

呼吸のリズムに意識を向けることで、頭の中のざわざわを落ち着けていく方法です。

緊張や不安を感じやすい場面にもおすすめです。【やり方】

1. 3秒かけて鼻からゆっくり息を吸う

2. 1秒ほど止める

3. 7秒かけて口からゆっくり吐く

4. この[3・1・7]の呼吸を3〜5回くり返すポイント吸うときは鼻から、吐くときは口からが基本

数を数えることで意識が呼吸に向き、自然と心が整っていきます - ③ 筋弛緩法(きんしかんほう)|ギューッと力を入れてストンと抜く

-

一度ギュッと体に力を入れてから一気に力を抜くことで、体と心をゆるめていく方法です。

「なんだか体に力が入っているな」と感じたときにぴったりです。【やり方】

1. まず手をギュッと強く握って5秒キープ

2.一気にストンと力を抜く

3. 同じように、肩・足・顔など他の部位でもくり返すポイント力を抜いたとき、体がふわっとゆるんで、あたたかくなる感覚を意識してみましょう

『力が入っているとき』と『抜けているとき』の違いを感じてみてください

親子でできるリラクゼーション法

- ① タッピングタッチ|リズムよく“トントン”して心を整える

-

お子様の背中や肩を、指先で左右交互にリズムよく軽くタッチする方法です。

やさしい刺激で自律神経のバランスを整え、安心感を届けます。【やり方】

1. 親は子どもの後ろに座る

2. 指先の腹を使って、背中や肩などをトントンと軽くたたく

3. 1秒に1回くらいのリズムで、左右交互にやさしくふれる

4. 1〜2分ほど続けてみましょうポイント強く叩かず、ゆっくり・やさしく・丁寧に

子どもが不快に感じる場合は、すぐにやめましょう - ② タッチング|そっと手を当てる安心のスキンシップ

-

背中や手に“そっと手を置く”だけのやさしいスキンシップです。

言葉では伝えにくい安心感を、ぬくもりで伝えられます。【やり方】

1. 子どもの背中や手に、そっと手のひらを当てる

2. 声はかけず、そのままゆっくり深呼吸して一緒に静かな時間を持つ

3. 子どもの表情や呼吸が落ち着いてきたら、そっと手を離すポイント触れる前に「ちょっと手を置いてもいい?」と確認を

ゆっくり、やさしくさすってあげてもOK - ③ 簡単ボディスキャン|体の『こり』や『疲れ』を見つけてみよう

-

親御さんがやさしく声をかけながら、お子様が自分の体の感覚に意識を向けるリラクゼーション。

無意識のこわばりに気づくことで、気持ちも少しずつゆるんでいきます。【やり方】

1. 子どもは軽く目を閉じ、イスに座る or 布団で横になる

2. 親がゆっくり声をかける

「頭、今どんな感じかな?重い?」

「肩に力入ってない?」

「こってるところや、だるいところはあるかな?」など

3. 違和感があったときは、深呼吸を3~5回してゆるめるイメージポイント子どもは「わからない」という返事でもOK

感覚がわからないときは「感じるだけで大丈夫だよ」と伝える

② 考え方のクセに気づき、一緒に整理する

感受性が高い子どもは、物事をとても深く、そしてまっすぐに受け取ります。

「たったそれだけで?」と思うような出来事にも、強く反応してしまう場面はありませんか?

たとえば

小さな失敗で「もう全部ダメだ」と思い込む

誰かのちょっとした表情に「嫌われたかも…」と不安になってしまう

そんなふうにどんどん考えがふくらんで、気づけば心まで疲れてしまうのは、“考え方のクセ”が関係しているのかもしれません。

でもお子様自身は

どうしてこんなふうに思ってしまうんだろう…

と、自分でも理由がわからず、戸惑っていることもあります。

親御さんとしてはつい、ネガティブな考え方を正したくなりますよね。

「こう考えればラクになるよ」と伝えたくても、本当に子どもに届くのか…と、声をかけるのをためらった経験はないでしょうか?

お子様が思い込みや極端な考え方にとらわれているとき、いきなり正論をぶつけるのではなく

① まずは「そんなふうに感じているんだね」と気持ちに寄り添ってあげる

② そのうえで、「別の見方もあるかもしれないよ」と、視点を少しずつ切り替えられるよう、そっと気づきを促してあげる

この“共感 → 視点の切り替え”という対応のしかたは、どの思考グセにも共通する基本的な関わり方です。

お子様が自分の気持ちに振り回されすぎず、落ち着いて考えられるようになると、少しずつ『自分で自分を立て直す力』が育っていきます。

それは、親御さんがいつもそばにいなくても、お子様自身の視点や言葉で気持ちを整えていける心の土台になるのです。

ここからは、感受性の高い子によく見られる3つの“思考のクセ”と、それぞれに合った関わりのヒントを一緒に見ていきましょう。

お子様が自分の考え方に気づき、ほんの少し視点を変えられるようになれば、『自分を支える力』を育む大きな一歩になります。

考え方そのものを変えるのは、簡単ではありません。

だからこそ、まずはお子様と一緒に考えを整理するところから始めてみてください。

『白黒思考』をゆるめてみる

全部できたらOK

ひとつでもミスしたら失敗

そんなふうに、物事を“0か100か”で判断してしまうのが、いわゆる『白黒思考』です。

感受性が高い子どもは、物事を深く考えるので

はっきりした答えを求めて完璧を目指す

失敗への不安から自分に厳しくなる

そうした気持ちの強さが、『全部できなければ意味がない』『少しでも失敗したら価値がない』といった、極端な考え方につながってしまうこともある

『全部ダメ』という考えに引っ張られすぎる前に、親御さんがそっと視点を変えてあげる―これが、白黒思考をゆるめるポイントです。

たとえば、テニスの大会で1回サーブを失敗しただけで、「自分はテニスに向いてない」と落ち込んでしまう子がいたとします。

親御さんとしては、すぐに「でも頑張ってたよ」と励ましたくなりますよね。

けれどまずは

失敗は悔しいよね

と、気持ちに寄り添ってあげてください。そのうえで

他のサーブはどうだった?

全体で見たら、成功した回数のほうが多かったんじゃない?

と声をかけてみましょう。

お子様は、“全部ダメじゃなかった”と少し視点を変えられるようになります。

同じように、たとえばお子様が「100点をとりたかったのに…」と落ち込んでいるときは

100点じゃなくて悲しかったよね

と気持ちを受けとめてから

今回は難しいテストだったよね?

それで60点だったら、がんばってると思わない?

と伝えてみてください。

“あいまいさ”や“ほどほど”を肯定する言葉も、白黒思考をゆるめる助けになります。

親御さんが「できなかったところ」ではなく、「できた部分」「がんばった過程」に目を向けてくれると、お子様もできたことに目を向けながら、自分を少しずつ受け入れられるようになっていきます。

『ネガティブ思考』を変える手助けをする

どうせうまくいかない

きっと悪いことが起きる

そんなふうに、ものごとの“悪い面”ばかりに意識が向いてしまうのが、いわゆる『ネガティブ思考』です。

感受性が高い子どもは、人や出来事に対して敏感なので

ちょっとした違和感や小さな失敗を必要以上に重く受け取ってしまう

その結果、楽しかったことやうまくいったことが見えにくくなり、気づけば「今日もいいことなんてなにもなかった…」と心が沈んでしまう

『全部うまくいかない』という思い込みに引っ張られすぎる前に、親御さんがそっと別の視点を投げかけてあげる―これが、ネガティブ思考を変える手助けのポイントです。

たとえば、休み時間に友達が集まって遊んでいるのを見て、「私だけ声をかけられなかった…」と落ち込んで帰ってきた子がいたとします。

親御さんとしては、つい「気にしすぎだよ」と軽く流してしまいたくなりますよね。

でもまずは

それはさみしかったよね

と気持ちに寄り添ってあげてください。そのうえで

もしかしたらタイミングが合わなかっただけじゃない?

「昨日は〇〇ちゃんも一緒に遊んでたよね?

と事実の中から別の可能性をそっと示してみましょう。

お子様は、“のけ者にされた”という思い込みから少しずつ離れていけるようになります。

ネガティブな気持ちにとらわれているときは、その日あった“よかったこと”を一緒に探すのも効果的です。

今日、ちょっとでも笑ったことあった?

数学の問題、解けたって言ってなかった?

そんな声かけが、気づかなかったポジティブな記憶を思い出すきっかけになります。

親御さんがネガティブな感情を無理に否定せず、「つらいこともあったけど、それだけじゃなかったね」と視点を広げてくれると、お子様も“悪いことがあった=全部うまくいっていない”という思い込みから、少しずつ解放されていきます。

『〜すべき思考』を少しずつゆるめる

○○しなきゃ!

こうあるべき

これは○○しないと

○○はこうでなくちゃ

そんなふうに、理想やルールで自分を縛りやすいのが『〜すべき思考』です。

感受性が高い子どもほど

「ちゃんとしなければ」「迷惑をかけちゃいけない」とまじめに受けとめすぎてしまう傾向

背景には周りにどう思われているかが気になったり、失敗への強い不安があったりする

そうした“気持ちの強さ”が、「係の仕事はきちんとやらなきゃいけない」「周りに迷惑をかけちゃダメ」といった自分を追い込む考え方につながっていく

『〜しないといけない』という思い込みに縛られすぎて苦しくなっているとき、その子の『がんばり』の根っこにある思いに寄り添い、少しだけ視野を広げてあげる―これが、『~すべき思考』をゆるめるポイントです。

たとえば、お子様が「私が全部やらないと」「手を抜いたらだめ」と思いつめているとき、親御さんとしては、つい「そんなに気にしなくていいよ」と気持ちをやわらげたくなりますよね。

でもまずは

ちゃんとやらなきゃって思ってるんだね

気を抜いたらダメって感じてるんだね

とその子なりの“がんばりの理由”を理解しようとする姿勢を見せてあげてください。そのうえで

完璧にするってしんどくない?

ときどき力を抜かないと、疲れて体調を崩してしまうよ

と伝えてみましょう。

お子様は“ゆるめても大丈夫”という感覚を、少しずつ持てるようになります。

親御さんが『正しさ』よりも『その子らしさ』を大切にしてくれることで、お子様も自分や他人に“こうあるべき”と決めつけず、少しずつ心に余裕を持てるようになっていきます。

すぐ使える!親の関わり実践集

ここまでは、感受性の高い子によく見られる3つの“思考のクセ”―『白黒思考』『ネガティブ思考』『〜すべき思考』について解説してきました。

どれも、お子様自身が理由のわからないまま心がざわついたり、自分を責めてしまったりする背景になりやすい考え方です。

そんなとき親御さんができるのは、まず気持ちに寄り添い、それからそっと視点を切り替えていくサポートをすること。

ただ実際には、白黒の思考とネガティブな解釈が絡み合っていたり、『〜すべき』の気持ちが強すぎて、極端な自己否定に走ってしまうこともあります。

思考のクセは、はっきり1つに分けられるとは限りません。

でも関わり方の基本は同じです。

まずは『しんどい気持ち』に共感し、そのうえで「他の見方もあるかもしれないね」と伝えてください。

この実践集では、そんな『共感 → 視点の切り替え』という2つのステップを使った、お子様に届きやすい声かけのヒントをまとめました。

『白黒思考』『ネガティブ思考』『〜すべき思考』の3タイプについて、よくある子どものつぶやきをもとに、具体例を紹介していきます。

親御さんだって完璧でなくても大丈夫。

できそうな声かけから、少しず取り入れてみてくださいね。

『白黒思考』に届きやすい声かけのヒント

できたことを数字で確認

漢字テストで3つも間違えた…私ってやっぱりバカなんだ…

【共感】間違えたの、悔しかったんだね

うん…。なんでこんなにできないんだろう

【切り替え】じゃあ、覚えたのは何個だった?

12個はできた

それって8割も覚えられてたってことだよね

白黒思考の子は、“少しのミス”が“全部ダメ”につながってしまう傾向があります。

できたことを数値で見せてあげると、自分の頑張りを客観的に受けとめやすくなります。

「もしかして○○かも」を考えさせる

友達に話しかけたけど、反応が薄かった…。たぶん嫌われたんだと思う

【共感】それはさみしかったよね

うん…。なんか無視されたみたいで…

【切り替え】もしかして他にも理由があるんじゃない?

もしかして聞こえてなかったのかも。あと、疲れてたのかも

白黒思考の子は、『ひとつの反応=確定的な評価』と受け取りやすい傾向があります。

「もしかして?」と投げかけて別の可能性を考えさせることで、思い込みから少し距離をとるきっかけになります。

『ネガティブ思考』に届きやすい声かけのヒント

「よかったことはなかった?」を考えさせる

今日って最悪だった…嫌なことしかなかった

【共感】そうなんだ。1日しんどかったね

うん…。もう学校楽しくない

【切り替え】ちょっとしたことでもいいんだけど、よかったことはなかった?

うーん…給食のプリン、おいしかった

ネガティブ思考の子どもは、悪い出来事に意識が集中しやすく、よいことが見えにくくなります。

小さなことでもポジティブな面に意識を向けてあげると、少し視野が広がります。

うまくいったことを一緒に思い出す

クラス替え最悪…。仲のいい子、誰もいなかった…

【共感】それは不安になるね

うん…。誰と話せばいいかわからない

【切り替え】そういえば去年も同じこと言ってたけど、話せる子ができたよね?

あ、そうか。○○ちゃんと席が近くなって、だんだん話すようになったんだ

ネガティブな気持ちにとらわれているときは、「これまでもなんとかなってきた」という記憶を思い出すのが効果的です。

過去の小さな成功体験を一緒に言葉にしてあげることで、不安の中にも安心感を取り戻せます。

『~すべき思考』に届きやすい声かけのヒント

他の選択肢もあることに気づかせる

係の仕事は自分でちゃんとやらないとだめなんだ

【共感】決められたことはきちんとやるべき!と思ってるんだね

うん…。手を抜いてると思われたくないし…

【切り替え】全部自分でするって大変じゃない?

大変なときもあるよ。誰か手伝ってくれたらなって思うけど…

大変なときに協力しあえるのも大事なことだよ。相手から学べることもあるんじゃないかな

『〜すべき思考』が強い子は、“最後まで一人でやりきること”に価値を感じすぎて、視野が狭くなりがちです。

『頼る=甘えではない』という視点を伝えることで、完璧にこだわらず“選べる自分”を育てていけます。

「やらないとどうなる?」を考えさせる

授業のノート、帰ってきたら毎日きれいに書き直さないと!

【共感】ノートはきれいじゃないとダメって思うんだね

うん。だって字が汚いと、成績が下がっちゃう

【切り替え】書き直さなかったらノートの字は読めない?

ううん、普通に読めるよ。先生も読めたら大丈夫かな…

『○○しないと評価が下がる』と思い込んでしまうと、自分を追い込んでしまいます。

『やらなかったらどうなるか』を一緒に考えることで、必要以上のルールから少しずつ抜け出すきっかけになります。

③ 安心できる環境を整える

感受性の高い子どもは、日々のいろんな刺激を受け取りながら過ごしています。

ちょっとした音や光、人の表情や空気の変化―大人にとっては気にならないような刺激が、お子様にとっては“その場にいるだけでしんどい”原因になっていることもあるのです。

家では元気なのに、なんで学校に行くだけで、こんなにぐったりするの…?

ちょっとしたことで不機嫌になるのは、疲れてるってこと?

お子様の様子を見ていて、そんなふうに感じたことはありませんか。

環境から受ける刺激に敏感な子は、『どんな場所で、どんな人と、どんなふうに過ごすか』によって、心の落ち着き方が大きく変わります。

だからこそ、場所によってまったく違う顔を見せることもあります。

気持ちや考えが整理できていても、過ごす空間やまわりの雰囲気が合っていなければ、お子様は安心して力を出すことができません。

逆に、「ここは落ち着けるな」「自分のペースで過ごせるな」と感じられる場所があると、心も少しずつゆるんでいきます。

大切なのは、『どうすれば環境に合わせられるか』ではなく、『どんな環境なら、この子は落ち着いて過ごせるのか?』という視点です。

過ごす空間や人間関係、学びのスタイル―どれもが『落ち着いて過ごせるかどうか』に大きく影響してきます。

お子様が日々どこで負荷を感じているのかを、親御さんが少し意識して見ていくだけでも、どうすれば心地よく過ごせるか、その手がかりが見えてくるはずです。

過ごし方や刺激を調整する

お子様が学校から帰ると、ぐったりしていたり、ちょっとした音にもピリピリしていたり…。

お子様の様子を見ていて、「そんなに疲れるようなこと、あったのかな…?」と戸惑う場面も多いのではないでしょうか。

でも、感受性の高い子どもは、日常の中にあるいろんな刺激をたくさん受けながら過ごしています。

お子様が苦手としやすい刺激には、次のようなものがあります。

- 音の刺激(聴覚)

-

風船が割れる音、雷、花火などの大きな音

人混みや体育館など、ざわざわとした雑音

テレビの音と人の声が同時に重なったような音

黒板をひっかく音、マイクの音割れなど高い音 - 見た目の刺激(視覚)

-

まぶしい光(直射日光、蛍光灯のちらつき)

カラフルすぎる装飾やチカチカ点滅する光

ポスターやものがたくさん貼られた壁など、情報が多い空間 - ふれる刺激(触覚)

-

チクチクする服、ざらざらした素材、タグやゴムの締めつけ

ぬるぬる・ベタベタした感触

靴下の縫い目、泥や砂の感触

急にふれられること - においの刺激(嗅覚)

-

強い香水や芳香剤、洗剤や漂白剤のにおい

人混みや給食室など、いろいろなにおいが混ざる空間 - 味や食感の刺激(味覚)

-

ぬるぬる・グニャグニャした食感

からい、すっぱいなど強すぎる味つけ

いろいろな味が混ざった料理 - まわりの空気・雰囲気(環境や人間関係)

-

人が多くて落ち着かない場所

予定が詰まっていて急がないといけない状況

先生や友達の機嫌が気になる空気

比べられる・競争させられる雰囲気

こうした刺激に囲まれて過ごしていると、お子様自身も気づかないうちに、心と体が少しずつ疲れていきます。

『なにが疲れるのか』『どんなときにしんどそうか』―親御さんが少し気づいてあげられると、『どう過ごせばラクになるのか』のヒントが見えてくるかもしれません。

子どもに合う環境を見つける

どうしても学校に行けない

行こうとすると体調が悪くなる

そんなサインを見せられると、親御さんとしては戸惑いますよね。

「甘えているんじゃないか…」「もう少し頑張らせたほうがいいのかも」と思うこともあれば、「無理をさせているのかもしれない」と感じて、判断に迷う場面もあるかもしれません。

感受性が高い子どもにとって、『今いる環境が合うかどうか』は心の安定に大きく影響します。

どんなに気持ちが整っていても、環境が合わなければ安心して力を出すことができない―それがHSP(HSC)気質の子どもたちの特性です。

だからこそ、『今の学校にどう適応させるか』ではなく、『この子にとって、どんな場所が落ち着いて過ごせるのか?』という視点が大切です。

学校という枠にとらわれず、学びの形を見直してみると、「ここなら大丈夫かも」と思える場所が見つかることもあります。

たとえば、通信制高校や単位制・フリースクールといった、自分のペースで学べるスタイルは、感受性の高い子どもにとって、日々の刺激をやわらげる手助けになります。

決められた時間割にしばられず、人の目を気にせず学べること

自分の好きな教科をじっくり深められること

など、無理なく自分らしく学べる環境は、心の回復や自信を取り戻すきっかけにもなることも多いです。

『環境を変えること=逃げ』ではありません。

むしろ、自分に合った場所を見つけられることが、その子の“強さ”へとつながっていきます。

通信制高校での学び方については、こちらをご覧ください。

お家でやろう!ちょっとラクになる刺激対策

ここまで、『安心できる環境を整える』ことについて見てきました。

感受性の高い子どもにとって、環境が合うかどうかは、想像以上に大きな影響を与えるものです。

だからこそ、『今の環境にどう慣れさせるか』ではなく、『どんな環境なら、その子が安心できるか?』を一緒に探していくことが大切でしたね。

この章では、そうした環境調整の中でも、家庭で気軽に始められる工夫をご紹介します。

環境をいきなり大きく変えるのは難しくても、お家の中でできる“ちょっとした調整”から始めてみるだけで、毎日の生活が少しラクになるかもしれません。

なお、体や心の不調が続いたり、日常生活に支障が出ていたりする場合は、医療機関や専門の相談窓口に相談してみてくださいね。

ここで紹介するのは、お家でできる簡単な対策です。

ぜひ親子で取り組んでみてください。

日々の暮らしの中に取り入れながら、「この子にとって心地いい環境って何だろう?」を一緒に探していきましょう。

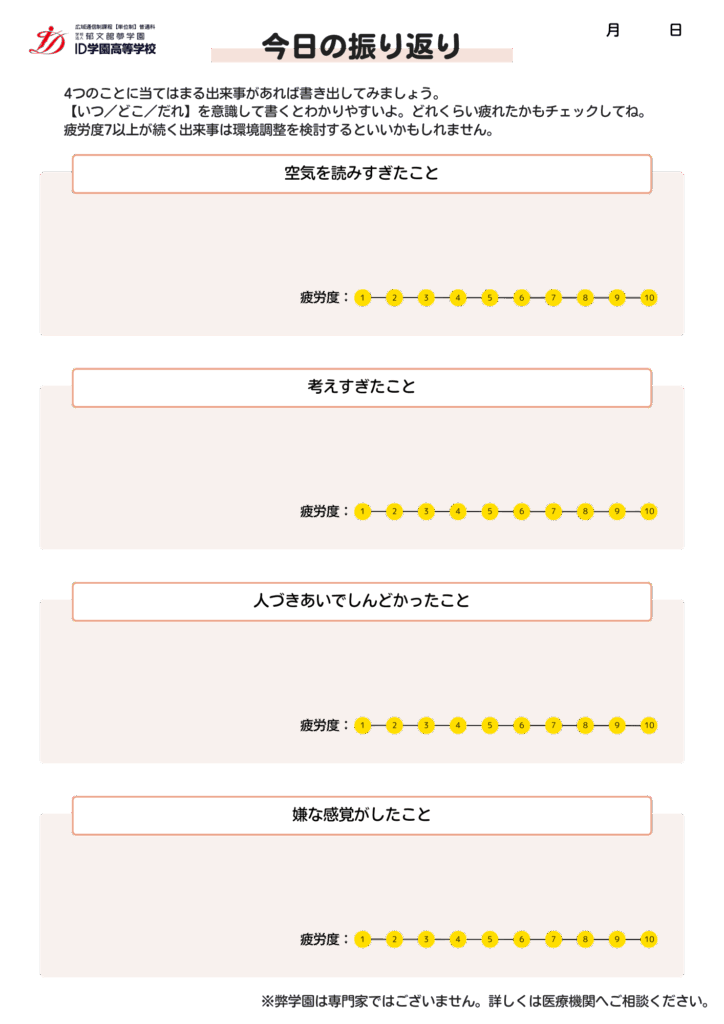

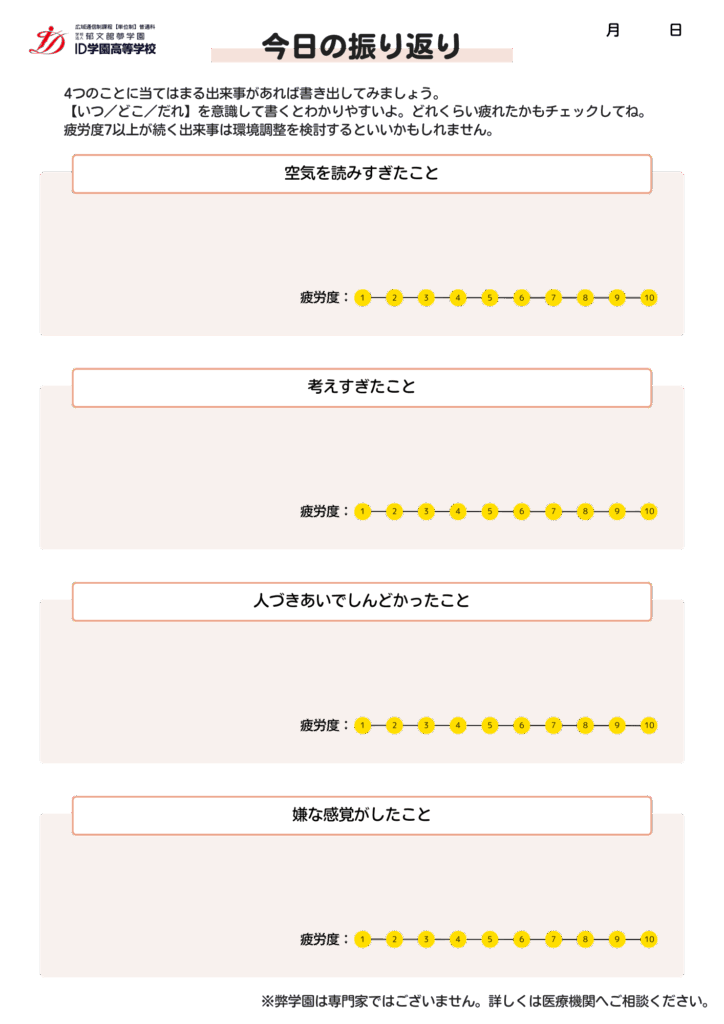

対策① 親子で使える【振り返りシート】

感受性の高い子どもにとっては、毎日の出来事ひとつひとつが、思った以上に心や体に負担をかけています。

でも、『なにがしんどかったのか』『どんな場面で疲れてしまったのか』は、自分でうまく気づけないことも。

そんなときに役立つのが、この【振り返りシート】です。

※振り返りシートは振り返りシートダウンロードできます。

- どんなシート?

-

日々の生活の中で、以下の4つのテーマについて、思い出せることを書き出していくシートです。

① 空気を読みすぎたこと

② 考えすぎたこと

③ 人づきあいでしんどかったこと

④ 嫌な感覚がしたこと『いつ・どこ・誰』という情報も一緒に書くことで、疲れやすい場面やパターンが見えてくるかもしれません。

それぞれの出来事について、『どれくらい疲れたか』を10段階でチェックする項目もあります。

『疲労度7以上』が何度も続いているような場面は、環境を見直してみましょう。 - どうやって使う?

-

親子で一緒に、ゆったりとした時間に話しながら取り組んでみるのがおすすめです。

「今日はどんなことがあった?」と問いかけながら、お子様が思い出せたことを一緒に書き出してみましょう。

すぐに言葉にできないときは、無理に引き出さず、空欄のままでもOK。お子様にも親御さんにも無理のないペースで進めてくださいね。

書き出すことで、「こんなことで疲れていたんだな」「この場面はちょっと無理してたかも」といった気づきが生まれやすくなります。

対策②:『安心アイテム』をつくってみる

感受性の高い子どもにとって、環境からの刺激は、ときにとても強く感じられるものです。

そんなとき、自分を落ち着かせてくれる“お守り”のような存在があると、心がふっと軽くなることがあります。

「これがあると安心するな」「これを使うと少しラクになる」といったアイテムを見つけておくと、とても大きな助けになります。

- 光がまぶしいとき

-

お部屋の明るさを整えて、ホッとできる空間に

間接照明…目にやさしい、やわらかい光にする

調光LED…光の明るさを自由に調節する - 音が気になるとき

-

気になる音をやわらげて、静かな環境に

ノイズキャンセリングイヤホン・ヘッドホン… 周囲の騒音を減らす

ホワイトノイズアプリ…安らげる音を聞く - 気持ちの切り替えが難しいとき

-

家族との距離感を調整して、落ち着ける時間に

メッセージカード(ドアプレート)…文字で気持ちを表現する(例:「今は話さないで」「ひとりにして」)

色つきリストバンド…色で心の状態を伝える(例:赤=イライラしている・青=落ち込んでいる)

こうした『安心アイテム』は、お子様によって合う・合わないがあるので、親子で一緒に「なにが合いそうかな?」と探してみるといいですね。

まとめ|HSP(HSC)は弱さじゃない―環境しだいで強みになる

「うちの子、ちょっと繊細すぎるのかも…」

「このままで大丈夫かな」

HSP(HSC)気質の子どもを育てていると、不安や心配が尽きないものです。

まず伝えておきたいのは、HSP(HSC)は病気でも障がいでもありません。

『感じとる力が豊かで深い』という、生まれ持った特性です。

この特性を持つ子どもたちは、良い環境からも悪い環境からも影響を受けやすい特徴があります。

だからこそ、まずは「この子なりの感じ方があるんだな」と受けとめ、お子様を無理に変えようとするのではなく、その子らしさが育つような環境を一緒に探していくことが大切です。

安心できる環境に出会えれば、感受性の高さは“弱さ”ではなく“強み”にもなります。

最後に、感受性の高い子どもと関わるうえで、ぜひ心に留めておきたいポイントをまとめました。

毎日の関わりの中で、できそうなことから少しずつ取り入れてみてくださいね。

【子どもとの関わりで覚えておきたい3つのこと】

① お子様の困っている気持ちに気づき、受けとめる

→ すぐに理由を聞き出そうとせず、反応の裏に隠れている気持ちに目を向ける

② 思考のクセを一緒に整理し、見方を少し変えてみる

→ 『白黒思考』や『ネガティブ思考』、『〜すべき思考』を和らげる声かけで、心の整理を手助けする

③ 安心できる環境を整える

→ 学校に限らず、家の中でも光や音などの刺激を調整して、安心できる空間を整える

こうした関わりを通し、お子様は安心と自信を取り戻します。

大事なのは、お子様が自分らしくいられる環境を一緒に見つけ、そっと支えていくこと。

お子様には、自分のペースで育っていく力があります。

身近なことから取り組み、お子様の可能性を信じて、少しずつ前に進んでいきましょう。

ID学園高等学校での対応について

ID学園は多くの個性や価値観を大切に夢や希望を育む教育を基本理念としておりますが個別対応が難しいこともあります。

症状の程度によっては、本人・保護者様・当校各教員との相談の上、入学辞退や転学されている方もいらっしゃいます。

HSP(HSC)症状に関連するご心配をお持ちの方は、本人にとってご家庭にとってよりよい学校生活となるよう出願の前に一度ご相談されることをおすすめします。