高校選びは、お子様の将来にとって大切な一歩です。

しかし、数多くの選択肢の中から『本当に自分に合う学校』を見つけるのは、簡単なことではありません。

「高校はどうやって選べばいいの?」「うちの子に合う学校ってどこ?」と悩むご家庭も増えてきます。

偏差値や評判だけで決めてしまい、入学後に「何か違う」と感じてしまうケースも少なくないのが現実です。

だからこそ、親御さんとお子様が一緒に話し合い、納得して選ぶことが大切です。

この記事では、高校選びで大切なポイントを親子で一緒に確認しながら、お子様に合った学校の見つけ方をわかりやすく丁寧に解説します。

焦らず、じっくりと、お子様の個性や希望を大切にしながら進めていきましょう。

【この記事でわかること】

自分に合った学校を見つけるための考え方

普通科・専門学科・通信制など、高校の種類と特徴

学校選びで失敗しないための具体的なチェックポイント

情報収集のタイミングと方法

自分のペースで学べる『通信制高校』という選択肢

高校選びの準備|親子で確認すること

高校を選ぶ前に、まずやっておきたいのは『親子で話す時間をつくること』です。

進路を考えるうえで大切なのは、偏差値や知名度ではなく、『お子様にとって居心地のよい学校かどうか』。

そのためには、お子様の希望と親御さんの考えをすり合わせることが欠かせません。

後悔しない高校選びのために、まずはお子様自身のこと、そしてご家庭の方針を親子でしっかりと確認するところから始めてみましょう。

この最初のステップが、納得のいく進路選択の土台となります。

自分に合った学校はどうやって見つける?

自分に合った学校を探す第一歩は、『自分を知る』ことです

まずは、お子様ご自身が「どんな学校なら落ち着いて通えそうか」「どんな環境なら前向きに頑張れそうか」を、一緒に考えてみてください。

難しく考える必要はありません。

ふだんの様子や学校生活で感じていることをもとに、少しずつ整理していけば、自分に合った高校のイメージが見えてきます。

ここでは、自分に合う高校を考えるための4つの視点をご紹介します。

①好きなこと・得意なこと・苦手なことを書き出してみる

まずは、お子様の『今』を整理するところから始めてみましょう。

どんな些細なことでも構いません。

たとえば

ゲームが好き

絵を描くのが得意

朝起きるのが苦手

英語の授業は楽しい

人前で話すのは少し苦手

体育は得意だけど、美術は自信がない

日常の中で感じていることを具体的に言葉にしてみるのがおすすめです。

紙に書き出してみることで、自分でも気づかなかった興味の方向性や、学校生活で重視したいことが見えてきます。

②将来の夢が決まっていなくても大丈夫

まだ将来やりたいことがないから、どの高校がいいのかわからない

と不安に感じる方もいますが、心配しなくて大丈夫です。

中学生の段階で明確な将来の夢が決まっている必要は全くありません。

大切なのは、「今の自分にとって安心して通える学校かどうか」「無理なく頑張れそうな環境かどうか」という視点です。

夢がないから選べないのではなく、自分に合う場所で過ごすうちに、自然と将来へのヒントが見つかることもあります。

実際、国立教育政策研究所の調査では、高校の授業の一環として行われている就業体験活動(インターンシップ)で、生徒の90%が「有意義だった」と回答しています。

(国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター 「キャリア教育に関する総合的研究 第二次報告書」令和3年10月)

その理由として

将来の職業選択や進学先を考えるうえで役に立った(56.7%)

自分の適性や向き・不向きを理解できた(40.3%)

ルールやマナーの重要性を知ることができた(41.0%)

などが挙げられています。

つまり、『高校に入ってからの経験を通じて、少しずつ自分の方向性が見えてきた』と感じている高校生が多いということ。

だからこそ、最初から「夢がない」と焦らなくて大丈夫。

まずは自分に合った環境で、安心して通える学校を選ぶことが、将来への第一歩になります。

③勉強スタイル(集団/個別)や生活リズムに合う学校を考える

高校によって、学習スタイルはさまざまです。

たとえば

勉強スタイルは…

先生の話を一斉に聞くスタイルが合う?

少人数や個別でじっくり取り組むほうが力を発揮できる?

また、「朝が苦手」「習い事と両立したい」「学校には毎日通う方がいい」といった生活リズムとの相性も重要なポイントです。

お子様のペースに合った学校を選ぶことが、3年間を快適に過ごすための土台になります。

④自分が安心して過ごせそうな学校の雰囲気を考える

この学校なら、なんとなく落ち着いて過ごせそう

そんな感覚も、とても大切です。

たとえば

部活が活発でにぎやかな雰囲気が好き

静かで集中しやすい環境が合っている

制服や校則が厳しすぎないほうがいい

自由な雰囲気でのびのび過ごしたい

一度、「自分が自然体でいられる学校ってどんなところだろう?」と、親子で一緒に具体的なイメージを膨らませてみましょう。

学校選びの軸がぶれにくくなり、「ここに行ってみたい!」という気持ちがはっきりしてくるはずです。

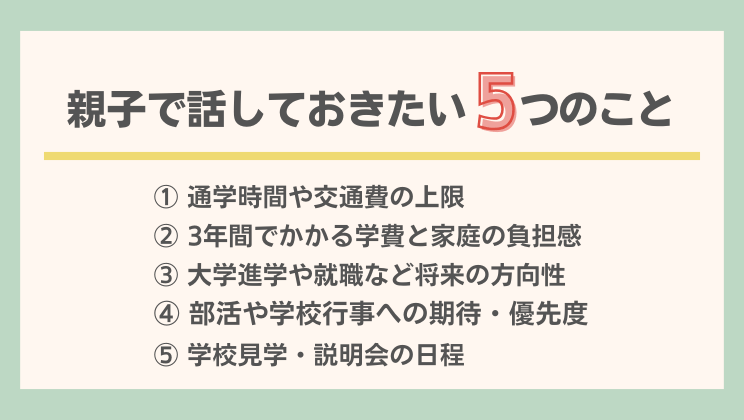

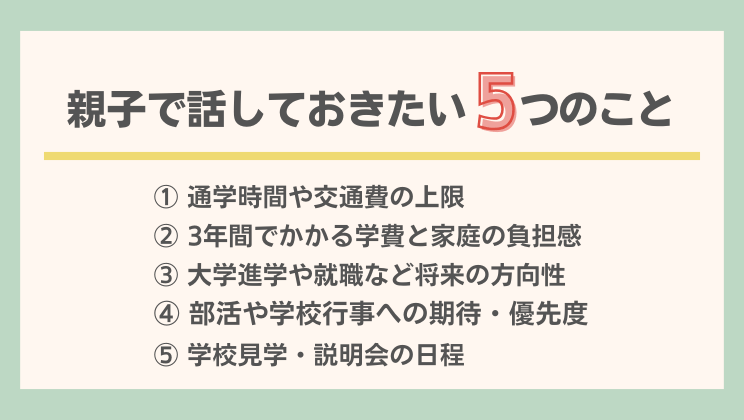

親子で話しておきたい5つのこと

高校選びはお子様だけで決められるものではなく、家庭の事情や価値観とも深く関わっています。

だからこそ、進路を考えるうえで大切なのは、親子でオープンに話し合ってみること。

それだけで、お互いの考えや希望を、少しずつ具体的に共有できるようになります。

ここでは、進路を考えるうえで最初に親子で話しておきたい5つのポイントをご紹介します。

①通学時間や交通費の上限を共有する

毎日の通学が無理のない距離かどうかは、高校生活の続けやすさに大きく影響します

たとえば

片道1時間以内が理想

乗り換えが多いと心配

バスや電車代はどのくらいまでなら大丈夫か

といった点を、事前に確認しておきましょう。

総務省統計局の「令和3年社会生活基本調査」によると、高校生の通学にかかる平均時間は往復79分という結果が出ています。

片道ではおよそ40分という計算です。(総務省統計局「令和3年社会生活基本調査」)

ただし、毎日がいつも同じようにスムーズにいくとは限りません。

電車やバスの遅延、天候の悪い日の移動、朝のラッシュによる混雑など、思っている以上に通学は体力も時間も消耗するものです。

そのため、余裕をもった通学時間を想定しておくことが大切です。

「この学校に行きたい」と思っていても、いざ通ってみると負担が大きすぎて続けにくいというケースもあります。

現実的な通学ルートを一緒に調べてみると、無理のない範囲で選択肢が整理され、学校の候補も絞りやすくなります。

②3年間でかかる学費と家庭の負担感をすり合わせる

学費のことはあとから考えればいいか…

と思われがちですが、具体的に進路を考えているうちに選択肢が狭まらないよう、早めに話し合っておくことが大切です。

入学金や授業料だけでなく、制服代、教材費、修学旅行費、交通費、昼食代など、意外と見落としがちな費用もあります。

学校によっては年間で数十万円の差が出ることもあるため、「ここまでなら無理なく通わせられる」という金額感を共有しておくと安心です。

支援制度や奨学金の利用も視野に入れつつ、具体的な数字で把握できると選びやすくなります。

③大学進学や就職など将来の方向性を話す

大学には行きたいのか?

専門学校や就職の希望はあるのか?

といった、現時点での将来に対する考えを話し合います。

でも、将来の話はまだ曖昧でもかまいません。

「まだよくわからない」という状態であれば、普通科・総合学科など幅広く選択肢が残る学校を選ぶのもひとつの考え方です。

ポイントは、『将来の夢があるかどうか』ではなく、『これからどんな経験を積んでいきたいか』という方向性を、親子で一緒に探っていくことです。

④部活や学校行事への期待・優先度を確認する

高校では部活を頑張りたい!

行事が盛んな学校がいい

お子様が学校生活で大切にしたいことがある場合は、それを大事にしてあげたいものです。

一方で、親御さんから見ると

勉強が優先では?

帰宅時間が遅くならないか心配

など、別の不安もあるかもしれません。

だからこそ、どこまで優先したいか、何を譲れないのかを話し合っておくことで、学校選びの基準がぶれにくくなります。

⑤学校見学・説明会の日程を一緒に立てる

高校選びは、実際に学校を見ることで初めて『合う・合わない』がわかるものです。

そのためには、事前に情報を調べて、オープンスクールや説明会の予定をチェックしておく必要があります。

中学3年生になると定期テストや模試、部活動などで予定が立て込んでくるため、春〜夏のうちから計画を立てておくのが理想です。

「ここは一緒に行こうね」と親子で共有しながら予定を組むことで、進路活動が前向きに進みやすくなります。

親子で進路の話をすると、つい意見がぶつかることもあるかもしれません。

でも、まずは『聞くこと』『知ろうとすること』から始めるだけで、お互いの距離がぐっと近づきます。

お子様が「一緒に考えてくれてうれしい」「自分のことを大事にしてくれてる」と感じられる会話が、高校選びを前向きにしてくれます。

学費の支援制度はある?

高校進学を考えるうえで、学費のことは避けて通れません。

「この学校に行きたいけど、うちの家計で大丈夫かな…」と不安に感じるご家庭も多いはずです。

でも安心してください。

現在は、経済的な負担を軽くするための制度がいくつも用意されています。

ここでは、公的な支援制度を中心に、利用できる可能性のある制度をご紹介します。

『高等学校等就学支援金』制度で授業料を軽減できる

この制度は、全国どの高校に通っても利用できる国の制度です。

支給額は、保護者の方の所得に応じて決まり、毎月の授業料の一部または全額が支給されます。

公立高校は授業料が実質無料になることが多く、私立高校でも年間10万円〜40万円程度の支援を受けられる場合があります。

(文部科学省「高等学校等就学支援金制度」)

高等学校等就学支援金については、こちらもご覧ください。

私立高校向けの補助制度は自治体によって異なる

都道府県や市区町村が独自に設けている補助制度もあります。

例えば、東京都の場合は『私立高校授業料軽減助成金』や『奨学給付金制度』など、国の制度と併用できる支援が充実しています。

お住まいの地域によって内容や申請時期が異なるため、各自治体のホームページや中学校での進路説明資料を確認してみてください。

学校独自の奨学金や分割払い制度もある

私立高校や通信制高校の中には、独自に奨学金制度や分割納付制度を設けている学校もあります。

入学金を複数回に分けて支払える

成績や意欲をもとに授業料の一部が免除される

など、学校によって条件や内容はさまざまです。

気になる学校がある場合は、学校案内や説明会で必ず確認しておきましょう。

家計状況に応じた制度を事前に調べておくと安心

支援制度は申請期間が決まっていたり、書類の準備が必要だったりと、制度をあらかじめ知っておくことで、利用できる可能性がぐっと広がります。

進路を考え始めたら、なるべく早めに家計の状況を整理し、利用できそうな制度を調べておくと安心です。

親子で「もしここに通うなら、どの制度が使えるかな?」と一緒に考えておくと、選択肢が広がります。

金銭的な不安があると、どうしても選択肢が狭まってしまいがちですが、今は支援の幅が広がってきています。

「学費のことで悩んでいるのは自分たちだけじゃない」と知ることも、安心につながる一歩です。

学校のタイプを比べてみる

高校にはさまざまなタイプがあり、それぞれに特色や学び方の違いがあります。

「どの学校が合っているのかよくわからない」という方は、まずは基本的な学校の種類を知ることから始めてみましょう。

進学、就職、学びのスタイル、通学のしやすさなど、タイプごとの特徴を知っておくことで、「こういう学校なら安心して通えそう」というイメージが少しずつ見えてきます。

普通科・専門学科・総合学科の違いは?

高校の学科は大きく分けて『普通科・専門学科・総合学科』の3つに分かれています。

(文部科学省「高等学校制度の概要」)

それぞれの特徴を知ることで、お子様に合った進路を考えやすくなります。

【普通科】進学や将来の選択肢を広く残したい人に

普通科は、国語・数学・英語などの教科を幅広く学べる、高校の中でもっとも一般的な学科

大学進学を視野に入れている生徒が多く、『進学コース』や『特進クラス』が設けられている学校もあります。

最近では、文部科学省の方針により、探究学習やキャリア教育に力を入れる普通科も増えてきています。

たとえば、地域の課題をもとに学ぶ授業や、将来の進路を考えるキャリア探究の時間を設ける学校もあり、従来の『勉強だけ』というイメージとは少しずつ変わりつつあります。

(文部科学省「「普通教育を主とする学科」の弾⼒化-普通科改⾰の意義・概要」)

「まだやりたいことが決まっていないけれど、いろんな選択肢を残しておきたい」というお子様には、柔軟性の高い普通科がぴったりです。

【専門学科】商業・工業・看護など専門分野に特化

将来の進路がある程度決まっているお子様には、専門学科という選択肢もあります。

専門学科は、将来の仕事や分野に直結した学びができる学科

たとえば、商業・工業・農業・看護・福祉・水産・家庭・情報などがあり、それぞれの分野に必要な知識や技術を専門的に学びます。

特徴的なのは、実習やインターンシップ、資格取得など、現場に近い実践的な学びができることです。

「手を動かしながら学ぶのが好き」「将来役に立つスキルを身につけたい」というお子様には特に向いています。

卒業後はそのまま就職する生徒もいれば、専門性を活かして大学や専門学校へ進学する人もいます。

早い段階で将来の方向性がある程度決まっているお子様にとって、自信を持って力を伸ばせる環境です。

専門学科の魅力については、文部科学省の特設サイトでも紹介されています。

(『専門高校』の呼び名が使われていますが、これは専門学科に特化した高校紹介です)

専門高校とは? | 文部科学省

※ 似た言葉に『専門高校』『専門学校』がありますが、それぞれ意味が異なります。

【専門学科】高校にある学科(コース)の一つ(商業科・工業科など)

【専門高校】専門学科を多く設けている高校(工業高校・農業高校など)

【専門学校】高校卒業後に進学する職業教育の学校(大学とは別)

このページで紹介している『専門学科』は、高校の中にあるコースや学科のことです。

普通科と同じように高校の中にある“選べる学科のひとつ”と考えていただくとわかりやすいと思います。

【総合学科】自分で科目を選んで、自由度の高い学びができる

総合学科は、普通科と専門学科を合わせたような学科

必修科目に加えて、豊富な選択科目の中から自分の興味や進路希望に合わせて時間割を組み立てられるのが特徴です。

たとえば、

英語をもっと深く学びたい

福祉や心理学に関心がある

調理やファッションの授業も受けてみたい

といった希望に応じて、時間割を柔軟に組むことができます。

また、総合学科では『産業社会と人間』といった自分の生き方や進路を考える授業を大切にしている学校も多く、将来に向けて少しずつ視野を広げていくことができます。

進学にも就職にも対応できる柔軟なスタイルなので、進路を迷っているお子様にとっても選びやすい学科です。

総合学科のしくみや、他の学科との違いについては、文部科学省が発行している資料でも詳しく説明されています。

どんな学校・どんな学びがあるのかを知りたい方は、一度目を通してみるとイメージがつかみやすいかもしれません。

総合学科について:文部科学省

公立と私立はどう違う?

高校には、『公立高校』と『私立高校』があります。

学費だけでなく、学校の雰囲気や教育方針にも違いがあるため、『通いやすさ』や『お子様との相性』を考えながら選ぶことが大切です。

ここでは、公立と私立、それぞれの特徴を具体的に比較してみましょう。

【公立高校】地元の生徒が多く、学費負担が軽い

公立高校は、都道府県や市区町村が運営している学校で、基本的にその地域に住む生徒が多く通います。

授業料は、就学支援金制度の対象になりやすく、実質無償になるケースがほとんど

通学距離が比較的近く、交通費も抑えられる

地域に根ざした校風があり、中学校からのつながりを感じやすい

ただし、入試の倍率が高くなる場合もあり、志望校によってはしっかりとした受験対策が必要です。

【私立高校】独自の教育方針や特色がある

私立高校は、学校法人などが運営しており、それぞれの学校が独自のカリキュラムや教育方針を持っています。

学費は年間で40〜80万円ほどかかる場合もある

就学支援金制度や各自治体の補助制度を活用することで負担が軽減されるケースも多い

コースの選択肢が豊富で、特進・進学・文系・理系など目的別の学びがしやすい

制服・校則・行事などに独自のスタイルがあり、学校ごとの『雰囲気の違い』がはっきりしている

設備が充実している学校も多く、図書室や食堂、ICT機器などを積極的に活用しているところもあります。

校則・進学実績・通学距離なども比べておくと安心

学校を選ぶときは、学費や立地だけでなく、以下のような点も比較することをおすすめします。

校則の内容(髪型・スマホ利用・制服の自由度など)

進学実績や指定校推薦の数

通学にかかる時間と交通手段

制服代・教材費・修学旅行費など、授業料以外の費用

パンフレットやホームページではわからないことも多いため、学校見学や説明会で『実際の雰囲気』を確かめるのがいちばん確実です。

「学費は抑えたいけど、学びの幅は広く持っておきたい」「通いやすさを優先したい」など、家庭によって重視するポイントはさまざまです。

公立・私立のどちらが正解というわけではなく、お子様の性格や希望、保護者の考え方に合った学校を選ぶことが一番の安心につながります。

公立と私立の違いについては、こちらもご覧ください。

通信制高校とは?

高校といえば『毎日通学して、教室で授業を受ける』というイメージが強いかもしれません。

でも、すべての生徒がそのスタイルで安心して学べるとは限りません。

通信制高校は、登校日数や学習の進め方を自分で調整できる柔軟なスタイルの高校です。

「毎日は通えない」「自分のペースで学びたい」「人間関係に不安がある」など、さまざまな事情をもつお子様にとって、無理なく学び続けられる選択肢のひとつです。

自分のペースで学習を進められるスタイル

通信制高校では、基本的に自宅で教材をもとにレポートを作成し、定期的にスクーリング(登校日)やオンライン授業に参加します。

登校の頻度は学校によって異なり、『週1日だけ通う』『月に数回通う』など、生活リズムや体調に合わせて通い方を選べるのが大きな特徴です。

さらに最近では、週に5日登校する『通学型』のコースや、全日制に近い時間割で授業を受けられるスタイルを取り入れている通信制高校も増えています。

『通信制=自宅学習だけ』ではなく、登校中心・在宅中心といった学び方を自分で選べる学校が増えていることも大きなポイントです

単位制だから、自分のペースで卒業を目指せる

通信制高校では『単位制』を採用しており、学年の枠にとらわれず、自分のペースで学びを進めることができます。

必要な単位を積み重ねていく仕組み

不登校や転校などで途中から入っても、自分のペースで調整できる

単位をそろえれば、3年間で卒業することも可能

「まわりと同じペースじゃなくてもいい」という安心感が、通信制ならではの魅力です。

どんな生徒に向いている?

通信制高校は、以下のようなニーズを持つお子様に特に向いています。

不登校の経験があり、少しずつ学校に慣れていきたい

朝が苦手で、決まった時間に通うのが難しい

習い事や趣味、家庭の事情と両立しながら学びたい

働きながら高校卒業資格を取得したい

毎日通いたいけれど、少人数や落ち着いた環境を希望している

勉強や生活に対する不安がある生徒にとって、『今の自分に合った学び方ができる』ということは、進路を前向きに考えるうえで大きな支えになります。

このように、通信制高校は『特別な生徒が行く学校』ではなく、『時代に合わせたもうひとつの高校のカタチ』として、確実に広がりを見せています。

自分に合う学校かを確かめる6つの視点

志望校を決めるとき、『偏差値』や『通学距離』など目に見える情報だけで判断してしまいがちです。

でも本当に大切なのは、『お子様が3年間、自分らしく安心して過ごせるかどうか』です。

ここでは、学校選びで後悔しないために見ておきたい6つのポイントをご紹介します。

お子様にとって本当に『合う』学校かどうかを、具体的な視点でチェックしていきましょう。

①通学時間と生活のバランスを考える

毎日の通学は、想像以上に心と体に影響します。

通学時間は片道60分以内か(無理なく通いやすい時間)

通学ラッシュの混雑や乗り換えの多さがストレスにならないか

少し距離が遠くても続けやすい登校スタイルか

『朝、どのくらい余裕をもって出られるか』『放課後に疲れが残らないか』といった視点も含めて、実際の生活リズムと照らし合わせてみましょう。

②学費は3年間の総額で見ておく

入学時の費用だけでなく、3年間でどれくらいかかるのかを見ておくことが大切です。

入学金・授業料・教材費・制服代・施設費などを年ごとに計算

通費・昼食代・部活の費用など、見落としがちな出費も要チェック

奨学金や支援制度を活用する場合も、支給タイミングや申請条件を確認

費用を把握しておくことで、途中で「思ったよりお金がかかってしまった…」と困るリスクを減らせます。

③学校の雰囲気は説明会で感じる

パンフレットやホームページの情報だけでは、実際の『空気感』はわかりません。

生徒の表情や教室内の掲示物はどんな雰囲気か

校内が清潔に保たれているか、先生やスタッフの対応は丁寧か

見学中に「ここで自分は過ごせそうか」と感じられるか

可能であれば在校生と話してみたり、SNSや学校ブログをのぞいたりすることで、日常の雰囲気も見えてきます。

④部活と帰宅時間のバランスを見る

部活動は高校生活を彩る大切な要素ですが、生活リズムに無理がないかをしっかり考えておきましょう。

活動日数・時間帯が、お子様のペースに合っているか

通学時間と組み合わせて、帰宅が遅くなりすぎないか

勉強とのバランスがとりやすい部活かどうか

「部活を頑張りたい」という気持ちがあるなら、学校選びの優先順位に入れておくことが大切です。

⑤進学・就職実績を事前に確認する

希望する進路がある程度決まっている場合は、その実績がある学校かどうかをしっかり確認しましょう。

過去3年分くらいの進学・就職実績はどうか

志望大学の合格者がいるか、就職先に強みがあるか

指定校推薦や進学サポートコースがあるか

「ここに通ったら、自分が目指す道に近づけそうか?」という視点で見るのがポイントです。

⑥勉強スタイルやサポートの内容を比べる

学習の進め方は学校ごとに違います。

お子様が安心して学べる環境かどうかは、見落とせないポイントです。

集団授業、少人数制、個別指導など、授業はどんな形式か

オンライン授業やICT教材の導入状況(タブレット・学習アプリなど)はどうか

担任制、学習コーチ、カウンセラーの有無など、学習面・生活面のサポート体制はあるか

『質問しやすい環境』『困ったときにすぐ相談できる』といった安心感が、学校生活の質を大きく左右します。

情報収集はいつ何をすればいい?

高校選びで後悔しないためには、『いつ・何をするか』を親子で共有しておくことが大切です

あらかじめ流れを知っておくだけでも、焦らず気持ちに余裕をもって動くことができます。

ここでは、中学3年生の1年間を見通しながら、どの時期に何を意識すればいいのかをご紹介します。

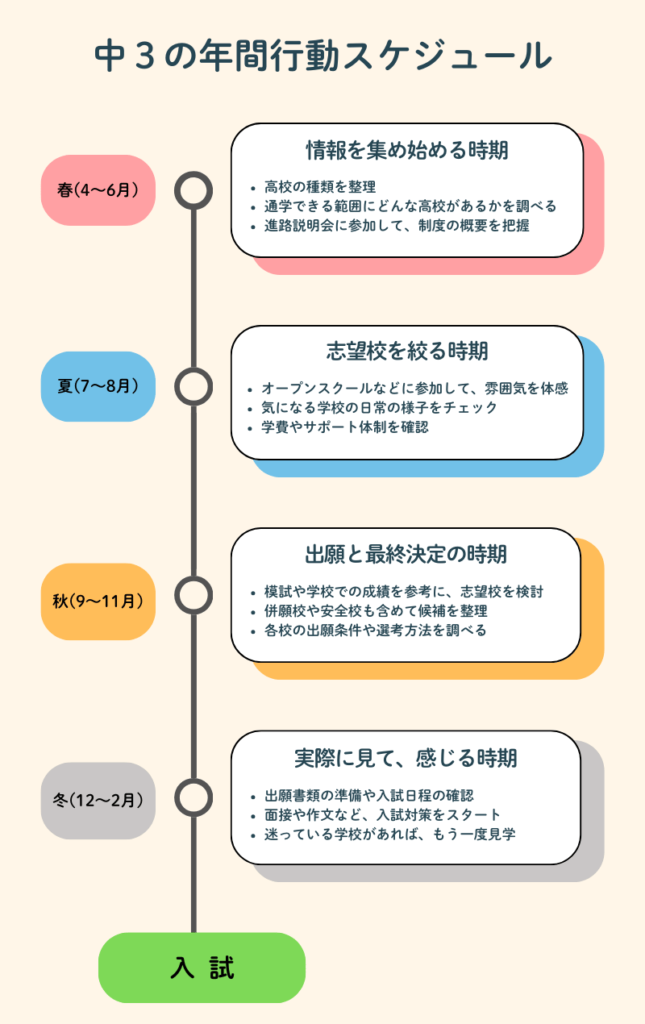

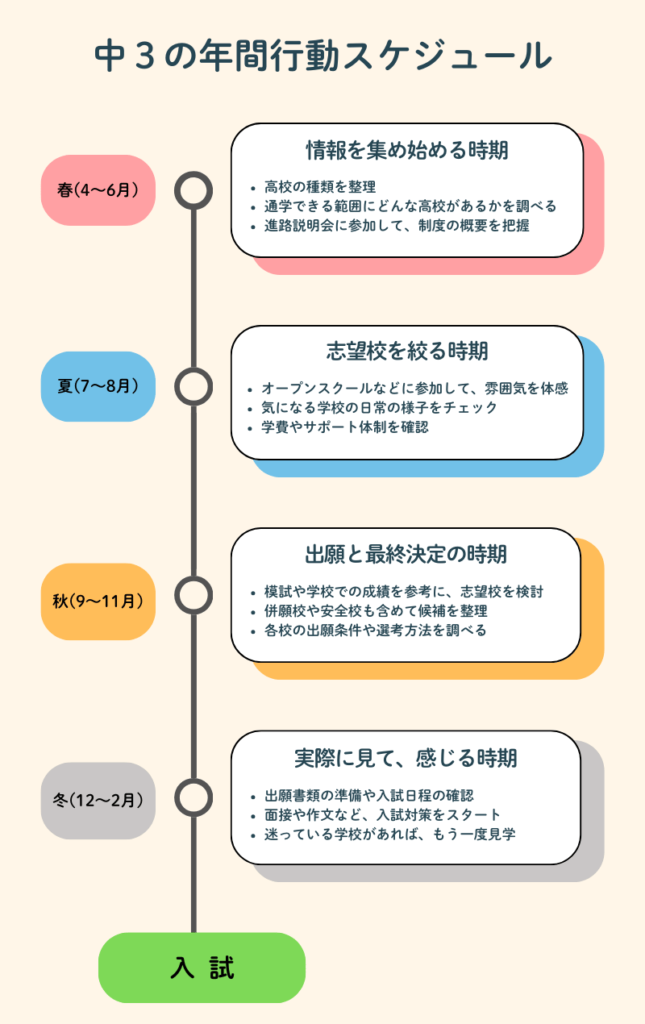

中3の年間行動スケジュール

【春(4〜6月)】情報を集め始める時期

高校の種類(普通科・専門学科・通信制など)を整理しておく

公立と私立、通学できる範囲にどんな高校があるかを調べる

中学校で行われる進路説明会に参加して、制度の概要を把握する

【夏(7〜8月)】実際に見て、感じる時期

オープンスクールや学校説明会に参加して、雰囲気を体感する

気になる学校のホームページやSNSを見て、日常の様子をチェックする

親御さんも一緒に参加して、学費やサポート体制を確認する

【秋(9〜11月)】志望校を絞る時期

模試の結果や学校での成績を参考に、志望校を検討する

第一志望だけでなく、併願校や安全校も含めて候補を整理する

各校の出願条件や選考方法を調べておく

【冬(12〜2月)】出願と最終決定の時期

出願書類の準備や入試日程の確認を行う

面接や作文など、入試対策をスタートする

迷っている学校があれば、もう一度見学して最終判断の材料にする

オープンスクールで確認すること

パンフレットやホームページだけではわからないことを知るチャンスが、オープンスクールです。

授業体験や学校説明を通して、先生や授業の雰囲気を感じる

在校生の表情や校内の掲示物など、学校の空気感を観察する

食堂や図書室、トイレなど、日常的に使う場所の使いやすさを見る

学費や進路指導などについて質問する

「行ってみたら想像と違った」「なんとなく落ち着いた」など、実際に足を運んでわかることはとても多いです。

併願校はどう選ぶ?

併願校を選ぶときは、『合格できそうだから』という理由だけで決めないようにしましょう。

大切なのは、『合格しても通いたいと思えるかどうか』です。

第一志望、実力校、安全校のバランスを考えて選ぶ

学費や通学時間など、条件面も無理がないか確認する

受かったときに「ここでもいいな」と思えるか、親子で話し合っておく

もしもの時の備えとしてだけでなく、「ここも自分に合っている」と思える学校を選んでおくと、どんな結果になっても前向きに進みやすくなります。

このように、情報収集には段階があります。

いきなり志望校を決めるのではなく、『知る→見に行く→考える→話し合う』という流れを意識して動くことで、高校選びがぐっと現実的になっていきます。

通信制高校を選ぶメリットは?

『高校は毎日通うもの』と思われがちですが、今は学び方も多様になっています。

通信制高校は、その中でも自分のペースで学びたい方や、通学に不安があるお子様に向いた選択肢です。

ここでは、通信制高校を選ぶことで得られる主なメリットを3つの視点からご紹介します。

自分のペースで学べる環境

通信制高校の最大の特長は、登校日数や学習スタイルを自分で選べることです。

週に1〜2回だけ通うコースから、週5日通学する『通学型』のコースまで、学校によってスタイルはさまざまです

【在宅型コース】自宅学習を中心に、課題(レポート)提出やオンライン授業を通じて単位を取得

【通学型コース】教室での授業や仲間との交流を大切にしながら、毎日の学びを積み重ねていく

朝が苦手な人、生活リズムに波がある人、家庭の事情で毎日通えない人でも、自分のペースで高校生活を続けられるのが大きな魅力です。

大学進学や資格取得も目指せる

『通信制は進学に不利』と思われることもありますが、実際には多くの通信制高校が進学サポートに力を入れています。

大学進学を目指すためのコースや、受験対策講座が用意されている学校もある

外部の模試や講習に参加できる体制が整っている場合も

総合型選抜や指定校推薦で大学へ進学する生徒も増えている

また、資格取得を目指せる講座が充実している学校もあり、将来に向けて学びの選択肢を広げることができます。

相談できる人がいる安心感

通信制高校には、『ひとりで学ぶのは不安』という声に応えるサポート体制があります。

担任の先生や学習コーチがついて、レポート提出や進路相談を支援

学校によってはカウンセラーや特別支援の専門スタッフが在籍している

不登校や発達特性への理解がある環境で、安心して通える

登校日が少なくても、『見守ってくれる人がいる』『困ったときに相談できる』という環境が整っていれば、学校生活への不安も軽減されます。

通信制高校は、『勉強が苦手な人が行く場所』ではありません。

自分の学び方に合わせて選べる、もうひとつの高校のカタチです。

環境が変われば、お子様の表情が変わることもあります。

『自分らしく学べる場所かどうか』を大切にしながら、選択肢のひとつとして考えてみてはいかがでしょうか。

安心して通える学校かもチェックしよう

高校は学ぶ場所であると同時に、お子様が毎日を過ごす生活の場でもあります。

だからこそ、学習環境だけでなく、設備面や安全対策にも目を向けておくことが大切です

ここでは、学校選びの最終チェックとして見ておきたいポイントをご紹介します。

ICTや教材の整備状況

近年は、ICT(情報通信技術)を活用した授業や教材が広がっています。

特に通信制高校や私立高校では、こうした取り組みが進んでいる学校も多くあります。

タブレットやノートPCの貸与があるか

Wi-Fi環境やオンライン授業の対応状況はどうか

学習アプリや動画教材など、デジタル教材の充実度はどうか

電子黒板やプロジェクターなど、授業の視覚化が進んでいるか

自宅でも使える教材があると、復習や予習がしやすくなるため、ICT環境が整っているかどうかは大きな判断材料になります。

多くの場合、新入学生向けの資料があるので取り寄せてみてください。

通学路や校舎の安全対策

学校までの道のりや、校舎そのものの安全性も忘れずに確認しておきたいポイントです。

通学路が明るく、人通りがある場所かどうか

駅やバス停からのアクセス、交通事故の危険性が少ないか

校内に防犯カメラなどのセキュリティがあるか

登下校時の管理や、災害時の避難体制・保護者連絡体制が整っているか

校舎の耐震構造、防災備蓄、避難訓練の実施状況はどうか

毎日通う場所だからこそ、安心して通える環境であるかどうかは、学習以前にとても大切な条件になります。

不安に思ったら思い切って相談し、その学校や地域ならではの本当のところを教えてもらいましょう。

パンフレットや説明会では触れられないことも多いため、見学の際には『安全面』や『設備面』にも意識を向けてみることをおすすめします。

安心して通える環境があってこそ、お子様も自然と学びに集中できるようになります。

高校選びのよくある質問

高校選びは、ご家庭によって迷うポイントもさまざまです。

ここでは、高校選びに関して多くの親子が抱える疑問にお答えします。

- 偏差値はどこまで重視すべきですか?

-

偏差値は、学校の『入りやすさ』や『学力の目安』を知るためのひとつの指標です。

それがすべてではありません。

大切なのは、入ったあとに自分らしく学べるかどうか、居心地よく過ごせるかどうかです。

『今の学力で届く学校』かどうかはもちろん、『この学校でがんばっていきたいと思えるか』を基準に考えることがポイントです。 - やりたいことが決まっていない場合はどうすればいいですか?

-

「まだ将来がはっきりしていない」という中学生はたくさんいます。

やりたいことが明確でなくても、いろいろなことに触れながら将来を考えていける環境を選ぶことで、進路の幅を広く持つことができます。総合学科や普通科のように、選択肢が残る学科を選ぶのも一つの方法です。

焦らず、今の自分に合った環境を見つけることを優先しましょう。詳しくはこちら|②将来の夢が決まっていなくても大丈夫

- 不登校の経験があっても高校進学は大丈夫でしょうか?

-

不登校の経験があるお子様でも、安心して学べる学校はたくさんあります。

通信制高校をはじめ、少人数制やサポート体制の整った学校では、自分のペースに合わせて無理なく通える工夫がされています。

在宅学習を中心にしながら少しずつ通学を増やしたり、通学型であってもカウンセリング体制が整っていたりと、サポート内容は学校によって異なります。学校見学の際には、『サポート内容』や『対応事例』について質問してみるのもよいでしょう。

詳しくはこちらの記事も参考にしてください。

【公式】ID学園高等学校_生徒の個…

不登校でも高校受験は大丈夫!東京都の5つの進学方法と親ができるサポート | 【公式】ID学園高等学校_生徒… 東京都で不登校の中学生でも受験できる高校5つの選択肢を詳しく解説。チャレンジスクール・エンカレッジスクール・定時制・私立・通信制それぞれの特徴と入試方法、内申点…

不登校でも高校受験は大丈夫!東京都の5つの進学方法と親ができるサポート | 【公式】ID学園高等学校_生徒… 東京都で不登校の中学生でも受験できる高校5つの選択肢を詳しく解説。チャレンジスクール・エンカレッジスクール・定時制・私立・通信制それぞれの特徴と入試方法、内申点… - 親子で意見が合わないときはどうすればいいでしょうか?

-

お子様は「ここに通いたい」、保護者の方は「こっちの方が安心」と、意見が食い違うこともあるかもしれません。

そんなときは、まずお互いの理由を丁寧に伝え合うことが大切です。どうしてその学校を選びたいのか?

何が不安で別の学校を考えているのか?こうした気持ちを整理していくうちに、共通点が見つかることもあります。

感情的にならず、時間をかけてすり合わせていくことが、納得のいく進路選びにつながります。 - 入学後に「高校が合わない」と感じたら?

-

実際に通ってみて、「思っていたのと違った」と感じることはゼロではありません。

そんなときに備えて、転校や編入の制度が整っている学校を選んでおくと安心です。

通信制高校の中には、学年途中での転校を受け入れている学校もあります。

また、在学中に学科やコースを変更できる制度がある学校もあります。「合わなかったらどうしよう」と悩むよりも、「もしものときにどう動けるか」を事前に確認しておくことで、気持ちにゆとりを持つことができます。

通信制についてはこちらもご覧ください。

通信制高校とは?

まとめ|あわてず、じっくり選ぶために

高校選びは、『どこに行けば正解か』を探すものではありません。

お子様が安心して通える場所かどうか、そしてその学校で3年間を前向きに過ごせそうかどうかを、一緒に考えていくことが大切です。

偏差値や知名度だけでは見えてこない、自分らしい学び方や居心地の良さ。

それを見つけるには、『調べる→話し合う→実際に見に行く』というステップを親子で丁寧に重ねていくことが何よりの近道です。

焦らず、ひとつずつ確認しながら、お子様にとって納得のいく進路を選んでいきましょう。

【高校選びで押さえておきたいポイント】

① 高校選びは、お子様の性格や生活リズムに合った環境を重視する

② 普通科・専門学科・総合学科・通信制など、学校のタイプごとに特徴がある

③ 通学時間・学費・学校の雰囲気など、6つの視点で『自分に合うか』を見極める

④ 中学3年生の1年間を見通して、計画的に情報収集を進める

⑤ 通信制高校も進学・資格取得を目指せる選択肢のひとつとして注目されている

選択肢を広げて考える|ID学園高等学校の特徴

通信制高校を検討している方にとって、選択肢のひとつとなるのがID学園高等学校です。

ID学園は、自分に合った通い方・学び方を選べる通信制高校です。

週1日から週5日までの通学スタイル、オンライン中心の自宅学習スタイルなど、お子様の希望や状況に合わせて柔軟に選べるのが特徴です。

また、『一人ひとりに寄り添う学校』として、進学サポートや資格取得の支援、担任・カウンセラーによるサポート体制も充実しています。

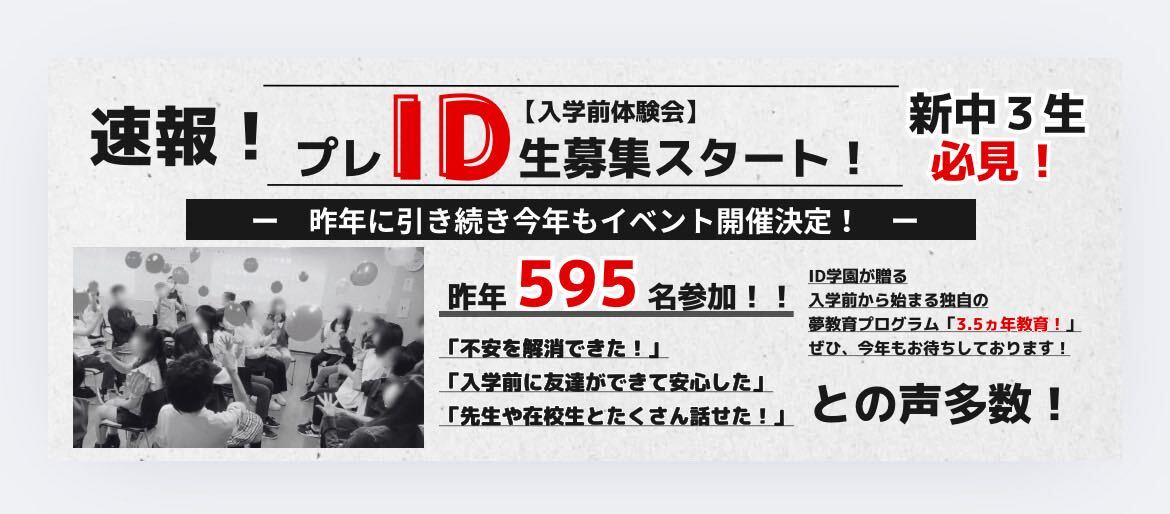

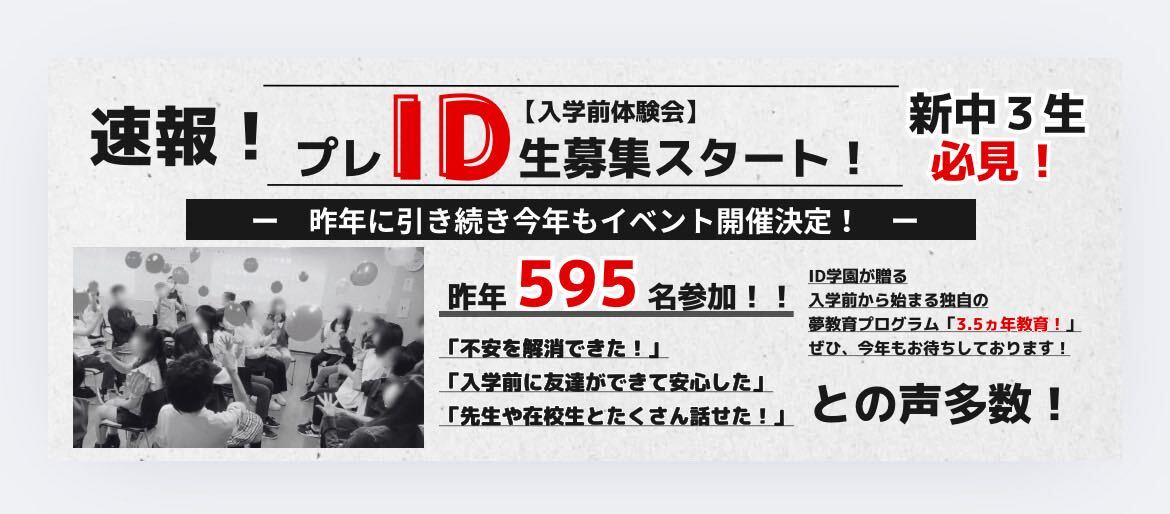

「プレID生」限定の体験イベントに参加しよう!

ID学園では、中学3年生を対象に、入学前に学校の雰囲気を体験できる「プレID生」限定イベントを実施しています。

在校生との交流会やレポート体験などを通して、入学前の不安を期待感に変えることができます。

また、高校生活を具体的にイメージしながら、自分に合った進路を見つけるきっかけになりますので、通信制高校に少しでも興味のある方は、ぜひお気軽にご参加ください。

「高校選びにまだ迷っている」「まずは雰囲気だけ知りたい」という方でも大歓迎です。

小さなきっかけが、お子様の可能性を大きく広げる一歩につながるかもしれません。

▶プレID生イベントの予約はこちら