「うちの子、このままで大丈夫なの…?」

中学生のお子様が学校に行きづらくなったとき、親御さんとしては不安や焦りでいっぱいになりますよね。

「進路はどうなる?」「勉強が遅れてしまうのでは?」「人との関わりは?」

先の見えない状況に、心細さを感じている方も多いのではないでしょうか。

そんな中で、紹介されることが増えた『フリースクール』という選択肢。

けれど、「実際にはどんな場所なの?」「本当にうちの子に合うの?」と、なかなか踏み出せずにいるかもしれません。

フリースクールについて調べてみても、「情報が多すぎてよくわからない」「子どもにとって何が一番いいのか判断がつかない」と感じている親御さんも多いのではないでしょうか。

この記事を読めば、お子様にとって『安心して学べる場所』『将来につながる選択肢』を考えるうえで、きっと参考になるはずです。

【この記事でわかること】

- 『フリースクール』ってどんなところ?(役割や種類、選び方)

- 中学卒業後、『フリースクール』のその先はどうなるの?

- 『高校卒業資格』を取るためのさまざまな選択肢

- 『通信制高校』の魅力とフリースクールとの違い

- お子様が安心して学べる環境づくりのヒント

不登校の中学生にとって『フリースクール』とは

お子様が学校から足が遠のいてしまったとき、「これからどうしよう…」と途方に暮れてしまう親御さんも少なくないと思います。

そんなとき、一つの選択肢として耳にするのが『フリースクール』ではないでしょうか。

でも、「フリースクールって、一体どんな場所なんだろう?」「うちの子に本当に合うのかな?」と、具体的なイメージがわかずに不安を感じる親御さんもいるかもしれませんね。

この章では、まず『フリースクール』がどういった役割を果たす場所なのか、そしてどんな種類や学び方があるのか、基本的なところから一緒に見ていきましょう。

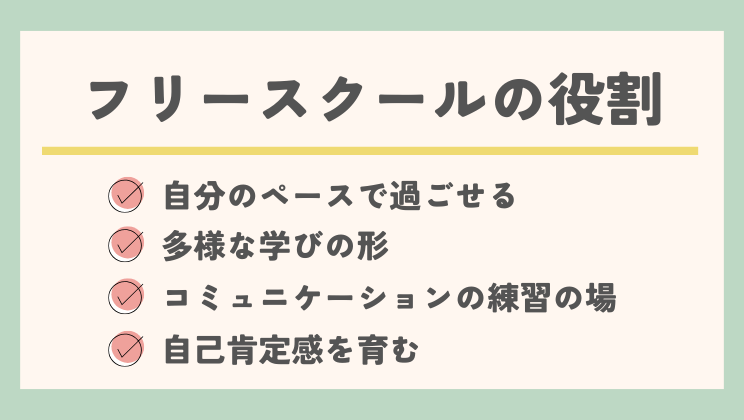

フリースクールの役割とは|安心できる居場所と学びのスタイル

フリースクールは、学校に行きづらさを感じている中学生にとって、まず何よりも『安心できる居場所』となることを目指しています。

そこは、ありのままの自分を受け入れてもらえ、心の傷を癒し、ゆっくりとエネルギーを充電できるような場所です。

多くのフリースクールでは、決まったルールや時間割に縛られることなく、お子様一人ひとりの個性やペースを尊重した活動が行われています。

- 自分のペースで過ごせる

無理に何かをする必要はなく、本を読んだり、絵を描いたり、静かに自分の時間を過ごすこともできます。 - 多様な学びの形

教科学習だけでなく、体験活動、創作活動、スポーツ、地域交流など、学校とは異なるユニークな学びの機会を提供しているところも多くあります。 - コミュニケーションの練習の場

少人数制でアットホームな雰囲気の中、スタッフや他の子どもたちと少しずつ関わりながら、自分の気持ちを伝えたり、相手の気持ちを理解したりする練習ができます。 - 自己肯定感を育む

「ここにいてもいいんだ」「自分は自分でいいんだ」と感じられる経験を通して、失いかけていた自信や自己肯定感を少しずつ取り戻していくことをサポートします。

フリースクールは、いわば『心の安全基地』――お子様が再び社会とつながるためのエネルギーをたくわえ、自分らしさを再発見するための大切なステップとなる場所なのです。

学校復帰を目指す子もいれば、フリースクールを自分の学びの中心として、そこから次のステップへ進んでいく子もいます。

お子様の状況や目指すものによって、フリースクールの役割も柔軟に変わっていくのが特徴です。

お子様に合うフリースクールの見つけ方

「フリースクールって色々あるみたいだけど、うちの子にはどんなところが合うんだろう…」

いざフリースクールを探し始めると、種類の多さに驚き、どこを選べばよいのか迷ってしまうかもしれません。

お子様が安心して通え、自分らしく成長できる場所を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。

ここでは、お子様に合ったフリースクールを見つけるためのヒントを6つ紹介します。

①まずは情報収集から!どんなフリースクールがあるか知ろう

インターネットで検索したり、不登校支援を行っているNPO法人や地域の相談窓口で情報を集めたりしてみましょう。フリースクールを紹介しているウェブサイトや書籍もあります。

まずは、どんなタイプのフリースクールがあるのか、どんな活動をしているのか、幅広く情報を集めることが第一歩です。

②お子様の今の気持ちや状態を一番に考える

「うちの子は、今どんなことに困っているのかな?」「どんなことなら興味を持てそうかな?」とお子様の気持ちや状態をじっくりと観察し、理解しようと努めることが大切です。

人との関わりに不安がある子

少人数でアットホームな雰囲気のところ、個別対応が手厚いところが良いかもしれません。

特定の分野に強い興味がある子

アートや音楽、プログラミングなど、専門的な活動ができるところを探してみるのも良いでしょう。

まずはゆっくり休みたい子

活動への参加を強制せず、自分のペースで過ごせる自由度の高いところが合っているかもしれません。

③教育方針や活動内容をしっかりチェック!

フリースクールは、それぞれ独自の理念や教育方針を持っています。

その方針がお子様の個性やご家庭の考え方に合うかどうかは、とても重要なポイントです。

学習支援に力を入れているか、体験活動は豊富か、カウンセリング体制は整っているかなど、具体的な活動内容もしっかりと確認しましょう。

④見学や体験入学は積極的に活用しよう

パンフレットやウェブサイトだけではわからない、実際の雰囲気を感じるために、気になるフリースクールが見つかったら、ぜひ親子で見学に行ってみましょう。

可能であれば、体験入学をさせてもらうのが一番です。

お子様自身が「ここなら通えそう」「楽しそう」と感じられるかどうかが何よりも大切です。

スタッフや他の生徒さんの様子も直接見ることができます。

⑤スタッフとの相性も大切

お子様が多くの時間を過ごすフリースクールのスタッフとの相性は、非常に重要です。

見学や面談の際に、スタッフがお子様の話をしっかりと聞いてくれるか、温かく寄り添ってくれるか、信頼できそうか、といった点も見ておきたいですね。

⑥通いやすさや費用面も検討する

自宅からの距離や交通手段、施設の安全性、そしてもちろん費用面も、無理なく通い続けるためには大切な要素です。いくらよいフリースクールでも、通うのが大変だったり、経済的な負担が大きすぎたりすると長続きしません。

焦らず、いくつかのフリースクールを比較検討し、お子様とよく話し合いながら「ここなら!」と思える場所を見つけてあげてくださいね。

通うことで得られるもの|中学生の変化と成長

フリースクールに通い始めることで、お子様にはどんな変化や成長が期待できるのでしょうか。

もちろん、その効果は一人ひとり異なり、変化が見られるまでの時間も人それぞれです。

でも、安心して自分らしくいられる場所を見つけたお子様たちには、多くの場合、心身ともによい変化が見られます。

ここでは、フリースクールに通うことで期待できる、中学生のお子様の嬉しい変化や成長を6つ紹介します。

①表情が明るくなり、笑顔が増える

学校に行きづらかった頃は、不安や緊張で顔つきが硬くなっていたお子様も、フリースクールという安心できる環境で過ごすうちに、少しずつ心がほぐれ、自然な笑顔が増えてくることがあります。

「ここにいてもいいんだ」という安心感が、心の余裕を生むのです。

②生活リズムが整ってくる

昼夜逆転したり、食欲がなくなっていたお子様が、フリースクールに通うことを目標に、少しずつ朝起きる時間が早くなったり、日中の活動を通して生活リズムが整ってきたりすることがあります。

③学習意欲が回復してくる

「勉強は嫌い!」「もうやりたくない」と思っていたお子様が、自分のペースで学べる環境や、興味を持てる分野との出会いを通して、再び「知りたい」「学びたい」という気持ちを取り戻すことがあります。

小さな「わかった!」の積み重ねが、学習への自信につながります。

④コミュニケーション力が向上する

フリースクールでは、年齢の異なる子どもたちやさまざまな背景を持つスタッフと関わる機会があります。

そうした多様な人々とのコミュニケーションを通して、自分の気持ちを伝えたり、相手の意見を尊重したりする力が自然と養われていくことがあります。

⑤好きなことや得意なことを見つけ、自信をつける

学校の授業とは異なる多彩な活動(アート、音楽、スポーツ、創作活動など)の中で、これまで気づかなかった自分の『好き』や『得意』を発見できることがあります。

好きな活動に夢中になり、「自分にもできることがあるんだ!」という自信になる場合も。

この自信は、将来の夢を見つけるための大きな力になります。

⑥自己肯定感が高まる

ありのままの自分を受け入れてもらえる経験や、小さな成功体験を積み重ねることで、「自分は自分でいいんだ」「自分は価値のある存在なんだ」という『自己肯定感』が高まります。

これは、お子様がこれから生きていく上で、何よりも大切な心の土台となるでしょう。

文部科学省も、「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」の中で、不登校児童生徒への支援として、学校外の施設等と連携することの重要性を述べており、そうした場所での「児童生徒の状況に応じた学習活動や、集団への参加を通じた仲間との交友関係の体験など」が、社会的自立に向けた重要なステップになり得るとしています。

もちろん、これらの変化はすぐにあらわれないかもしれません。

焦らず、お子様の小さな一歩一歩を温かく見守り、その成長を一緒に喜んであげることが大切です。

知っておきたい注意点|費用・出席扱い・選び方のポイント

フリースクールには、お子様の成長を後押ししてくれるたくさんの魅力があります。

一方で、実際に利用を考える際には、事前に知っておきたいことや、確認しておくべき大切なポイントもあります。

「こんなはずじゃなかった…」と後で困らないためにも、しっかり情報を集めましょう。

ここでは、フリースクールを選ぶ上で特に大切な『費用』のこと、気になる『出席扱い』、そして『フリースクールの選び方のポイント』についてお伝えします。

やっぱり気になる!『費用』について

フリースクールの費用は、その運営母体(NPO法人、株式会社、個人など)や提供プログラム、施設の充実度などによって本当にさまざまです。

一般的には、入学金や月々の授業料(会費・利用料)、教材費、施設維持費などがかかります。

どれくらいの費用か確認

気になるフリースクールには直接問い合わせ、月謝以外にかかる費用(イベント参加費、交通費など)も含めて、トータルでどれくらいになるのかを把握しましょう。

公的な助成金をチェック

お住まいの自治体によっては、フリースクールに通う家庭への経済的支援制度がある場合も。教育委員会などに確認してみましょう。

独自の減免制度がある場合も

フリースクールによっては、経済的な事情を抱える家庭向けの減免制度を設けていることもあります。諦めずに相談してみることが大切です。

学校との関係は?『出席扱い』について

『フリースクールへの通学が、在籍している中学校の出席として認められるのか』

これは多くの方が気にされる点ですよね。

文部科学省は、出席扱い制度について「文部科学省から一律に基準を示すことはしておらず、学習の内容や時間を踏まえて学校長の判断で出席扱いとする」としています。

文部科学省 (別記1) 義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

後悔しない!『選び方のポイント』

ここまで、フリースクールを選ぶ際に確認しておくべき点についてお伝えしてきました。

調べることがたくさんあって、少し戸惑ってしまいますよね。

そこで、もう一度フリースクールの選び方のポイントについて整理してみましょう。

お子様の気持ちを最優先に

何よりもお子様自身が「ここなら安心できる」「通ってみたい」と思えるかどうかが大切です。

教育方針・活動内容の確認

お子様の個性や興味に合っているか、無理なく参加できそうかを見極めましょう。

スタッフの質と雰囲気

子どもたちへの接し方、専門性、信頼できる雰囲気かなどを確認しましょう。

見学・体験入学の活用

実際の雰囲気を肌で感じることが、ミスマッチを防ぐ一番の方法です。

通いやすさと安全性

無理なく通える距離か、施設は安全かなどもチェックポイントです。

これらの点を踏まえて情報を集め、お子様とじっくり話し合いながら、納得のいく選択をしてくださいね。

フリースクールの『その後』|中学卒業後の進路は?

中学生のお子様が、フリースクールという『安心できる居場所』を見つけ、そこで自分らしさを取り戻し、エネルギーを充電できたとき――親御さんとして次に気になるのは、やはり「中学を卒業した後の進路はどうなるのだろう?」ということではないでしょうか。

「フリースクールでの経験は、その先の道にどう活かせるんだろう?」

「高校進学を考えたとき、どんな選択肢があるのかな?」

中学生は、高校進学という大きな選択が目前に迫ってくる大切な時期です。

フリースクールでの学びを一つのステップとして、お子様が希望する『未来』へと進んでいくためには、どんな道があるのか、そしてどういった準備が必要なのかを知っておくことが重要になります。

この章では、フリースクールで過ごしたお子様たちが、中学卒業後にどのような進路を選んでいるのか、そしてその際に考えておきたいポイントについて、一緒に見ていきましょう。

高校生も通えるフリースクールは少ない?|現状と課題

「中学時代に通っていたフリースクールに、高校生になってもそのまま通い続けられるのかな?」と考える親御さんもいるのではないでしょうか。

フリースクールは、小中学生を主な対象としているところが多く、高校生年代(15歳~18歳くらい)も継続して通えるフリースクールの数は、かなり少ないのが現状です。

高校生向けのフリースクールが少ないのは、次のような理由があります。

ニーズの多様化

高校生年代では、一人ひとりの興味関心や将来の目標(大学進学、専門分野の学習、就職など)がより具体的になるため、それに応じた専門的なサポートや学習環境をフリースクールで提供することが難しくなります。

『高校卒業資格』への意識

高校卒業資格の取得を重視する人が多く、資格取得ができる通信制高校や定時制高校、高卒認定試験などを選択するケースが増えてきます。

運営の難しさ

高校生年代を対象とする場合、より専門的な知識を持つスタッフや、多様な進路に対応できるプログラムを用意する必要があり、運営が大変になるという側面もあるかもしれません。

もちろん、高校生年代も受け入れているフリースクールもありますが、選択肢は多くはないと考えておきましょう。

そのため、中学時代にフリースクールを利用していたお子様が高校進学を考える際には、「今のフリースクールに継続して通えるのか」だけでなく、他の選択肢も検討していくことが大切になってきます。

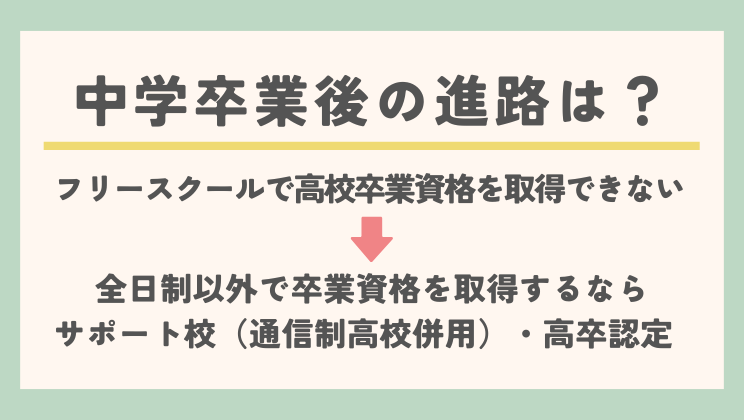

高校卒業資格は取れるの?|フリースクールの限界

中学卒業後の進路を考える上で、多くの人が意識するのが『高校卒業資格』の取得です。

この資格があるかないかで、その先の大学進学や専門学校への進学、就職の選択肢が大きく変わってきます。

フリースクールの場合、学校教育法で定められた『学校』ではないため、フリースクールに通うだけでは、高校卒業資格を得ることはできません。

フリースクールで高校卒業資格を得られないのは、次のような理由があるからです。

法律の問題

日本の法律では、『高等学校』として認められるためには、定められた基準を満たし、都道府県の教育委員会などの認可を受ける必要があります。フリースクールの多くは、こうした学校としての認可を受けているわけではないため、卒業資格を授与することができないのです。

目的の違い

フリースクールの主な目的は、子どもたちに安心できる居場所を提供し、個々のペースに合わせた学びや体験を通して、社会的自立を支援することにあります。必ずしも『卒業資格の取得』を第一の目標にしているわけではありません。

フリースクールでの学びは無駄になる?

では、中学校を卒業した後もフリースクールに通うことは、意味がないのでしょうか?

そんなことは決してありません。

心身のエネルギーを回復したり、自分の『好き』や『得意』を見つけられたり、学習意欲を取り戻したりと、フリースクールで過ごした時間は、お子様にとってかけがえのない経験となります。

これらの経験が、お子様が次のステップに進むための大きな土台となるのです。

フリースクールで得た自信や学びへの興味をバネにして、高校卒業資格を取得できる他の教育機関(例えば、通信制高校など)に進学し、さらに自分の道を切り拓いていくお子様はたくさんいます。

大切なのは、『フリースクールに通っていれば自動的に高校も卒業できる』という思い込みをしないことです。

フリースクールを『心のエネルギーを充電し、次の目標を見つけるための場所』と位置づけ、その上で『高校卒業資格をどうやって取得するか』をしっかりと考えていく必要があります。

進路の選択肢|『サポート校』・『高卒認定』の仕組み

中学校を卒業した後、高校卒業資格を取得するためには、どんな選択肢があるのでしょうか。

「うちの子は、毎日学校に通うのはまだ難しいかもしれない…」

そう感じている親御さんにとっては、全日制以外の選択肢も知っておきたいですよね。

フリースクールだけでは高校卒業資格の取得が難しいという現実を知ると、「じゃあ、他にどんな道があるんだろう…」と不安に思うかもしれません。

でも、安心してください。

高校卒業資格を得るための道は、一つではありません。

ここでは、フリースクールで過ごしたお子様が、中学卒業後に『高校卒業資格』を目指すための選択肢についてお伝えします。

お子様の性格や学習スタイル、将来の目標などをよく考え、どの選択肢が合っているのかをじっくりと検討することが大切です。

ここでは、高校卒業資格の取得を目指すための代表的な方法として、『サポート校』と『高卒認定(高等学校卒業程度認定試験)』について、その仕組みや特徴を簡単にご紹介します。

『サポート校』とは? :通信制高校での学習を支援する塾のような存在

『サポート校』は、主に通信制高校に在籍する生徒が、スムーズに学習を進め、確実に卒業できるように支援するための民間の教育施設です。

学校教育法で定められた『学校』ではないため、サポート校自体が高校卒業資格を与えるわけではありません。

生徒は、提携している通信制高校にも同時に入学し、そこで単位を取得して卒業資格を得る形になります。

『高卒認定』とは? :高校に通わなくても大学受験資格が得られる

『高卒認定(高等学校卒業程度認定試験)』(以前は『大検』と呼ばれていました)は、さまざまな理由で高校を卒業できなかった人が、高校卒業者と同等以上の学力があることを国が認定する試験です。

この試験に合格すると、大学や専門学校の受験資格が得られたり、就職の際に高校卒業と同等に扱われたりする場合があります。

『通信制高校』という選択肢もある

フリースクールでの経験を通して少しずつ元気を取り戻し、「やっぱり高校卒業資格は取りたいな」「自分のペースで学べるなら、もう一度頑張れるかもしれない」とお子様が考え始めたとき、力強い選択肢となるのが『通信制高校』です。

「通信制高校って、名前は聞いたことがあるけれど、実際どんなところなんだろう?」

「毎日学校に通わなくても、本当に高校を卒業できるの?」

そうした疑問をお持ちの親御さんもいらっしゃるかもしれませんね。

この章では、中学卒業後の安心できる学びの場として、そしてフリースクールで育んだ『自分らしさ』を活かせる次のステップとして、『通信制高校』がどのような魅力を持っているのか、詳しく見ていきましょう。

お子様の可能性を広げる、新しい扉が開くかもしれません。

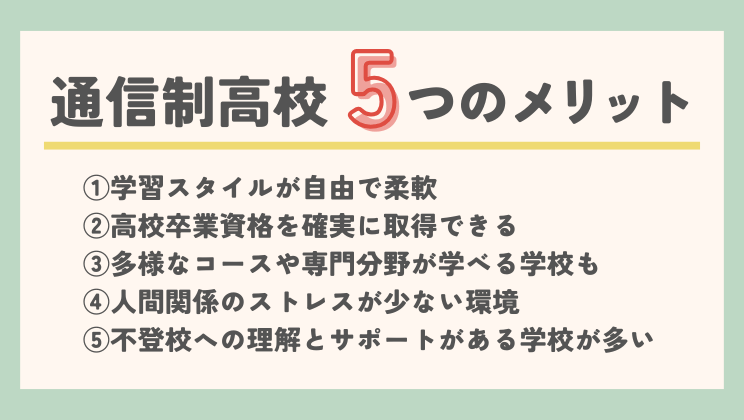

通信制高校の5つのメリット

通信制高校は、毎日学校に通う全日制高校とは違い、自宅での学習を中心に、生活リズムや体調に合わせて学習を進められるのが大きな特徴です。

学校に行きづらさを感じているお子様や、自分のペースを大切にしたいお子様にとって、次のような5つのメリットがあります。

①学習スタイルが自由で柔軟

基本は自宅でのレポート作成・提出と、年に数日~数十日程度のスクーリング(対面授業)、そして単位認定試験で学習を進めます。

毎日決まった時間に登校する必要がないため、自分の体調や集中力に合わせて学習時間を調整できます。

「今日は午前中に集中して、午後は好きなことをしよう」といった、メリハリのある生活も可能です。

通学型の通信制高校もあり、全日制高校と同じような形で学ぶこともできます。

②高校卒業資格を確実に取得できる

通信制高校は、学校教育法で定められた高等学校です。

卒業すれば、全日制高校や定時制高校と同じ『高校卒業資格』が得られます。

これにより、大学進学や専門学校への進学、就職など、将来の選択肢が大きく広がります。

③多様なコースや専門分野が学べる学校も

最近の通信制高校は、単に高卒資格を取得するだけでなく、生徒の興味や目標に合わせた多様なコースを用意しているところが増えています。

例えば、大学進学に特化したコース、プログラミングやITスキルを学べるコース、デザインやアート、美容、eスポーツといった専門分野を学べるコースなど、お子様の『好き』や『得意』を伸ばせる環境が見つかるかもしれません。

④人間関係のストレスが少ない環境

大人数での集団生活や、固定されたクラスがないため、対人関係でのプレッシャーやストレスを感じにくいというメリットがあります。

スクーリングの際も、少人数制であったり、個別対応が充実していたりする学校が多く、自分のペースで人と関わることができます。

⑤不登校経験への理解とサポートがある学校が多い

通信制高校には、不登校を経験した生徒も在籍しています。

そのため、生徒たちの気持ちに寄り添い、個別の学習相談やメンタルサポートに力を入れている学校が多いのも特徴です。

「自分のペースで学びたい」「でも、高校卒業資格はちゃんと取りたい」「好きなことも見つけたい」

そんなお子様の願いを、通信制高校なら叶えられるかもしれません。

まずは、どんな学校があるのか、親子で一緒に情報を集めてみることから始めてみてください。

フリースクールとの違い|両立もできる学び方

「フリースクールと通信制高校って、具体的に何が違うんだろう?」

「うちの子には、どっちが合っているのかな…もしかして、両方同時に利用することもできるの?」

フリースクールと通信制高校は、どちらもお子様の状況に合わせて柔軟な対応が期待できる場所ですが、その目的や仕組みには違いがあります。

ここでは、フリースクールと通信制高校の違いについて解説します。

それぞれの特徴を理解し、お子様にとってよりよい選択をするためのヒントにしてくださいね。

【フリースクールと通信制高校の主な違い】

| 特徴 | フリースクール | 通信制高校 |

| 目的・役割 | 安心できる居場所の提供、社会的自立支援、多様な学び | 高校卒業資格の取得、個に応じた学習機会の提供 |

| 卒業資格 | 基本的になし | あり(正規の高等学校) |

| 学習内容 | 各施設で多様(体験活動、創作、学習支援など) | 高校の学習指導要領に基づく教科学習が中心(+専門コースなど) |

| 運営母体 | NPO法人、民間企業、個人など多様 | 学校法人、株式会社など(設置基準あり) |

| 費用 | 施設により大きく異なる | 学校により異なる(公立は比較的安価、私立は多様) |

| 法的根拠 | 特になし(民間施設) | 学校教育法に基づく |

お子様はどちらが向いている?

フリースクールが通信制高校か、どちらがお子様に向いているか悩んでしまう場合、次のチェックリストでお子様の状態を確認してみましょう。

ただし、このチェックリストはあくまでも一般的な傾向なので、参考程度にしてくださいね。

【フリースクールが合いやすいお子様】

まずは心身のエネルギーを回復したい

学校のような勉強よりも、体験活動や人との関わりの中で学びたい

自分のペースでゆっくりと社会との接点を見つけたい

【通信制高校が合いやすいお子様】

高校卒業資格を確実に取得したい

自分のペースで教科学習を進めたい

特定の専門分野を学びたいという目標がある

フリースクールと通信制高校の『両立』という選択肢も

実は、フリースクールと通信制高校は、対立するものではなく、むしろお互いの良いところを活かして『両立』するという学び方も可能です。

通信制高校に在籍しながら、フリースクールに通う場合、高校卒業資格の取得を目指しつつ、学習のサポートや日中の居場所、仲間との交流の場としてフリースクールを活用できます。

特に、通信制高校の学習だけでは孤独を感じやすい、生活リズムが作りにくいといった場合に、フリースクールが心強い支えとなります。

どちらがよい、悪いということではなく、お子様の今の状況、気持ち、そして将来の目標などを総合的に考えて、一番『自分らしい』と感じられる学びの形を選ぶことが大切です。

フリースクールで自信を取り戻し、学習意欲が湧いてきたタイミングで通信制高校に進学するというステップもあれば、最初から通信制高校を選び、必要に応じてフリースクールのようなサポートの場を活用するという形もあるでしょう。

ぜひ、それぞれのメリット・デメリットを比較し、お子様とよく話し合ってみてくださいね。

学習サポートや進学実績は?|大学進学も視野に入れた支援体制

「通信制高校って、自分のペースで学べるのはいいけれど、ちゃんと勉強についていけるかな…」

「もし大学に進みたいと思っても、十分なサポートは受けられるの…?」

通信制高校を選ぶ上で、特に気になるのが『学習サポート』の内容と、その先の『進学実績』ではないでしょうか。

特にお子様が大学進学を希望している場合、しっかりとした支援体制があるかどうかは、学校選びの大きなポイントになりますよね。

多くの通信制高校は、単に高校卒業資格を取得するだけでなく、生徒一人ひとりの学習をきめ細かくサポートし、大学進学などの夢を力強く後押しする体制を整えています。

通信制高校では、次のようなサポートを受けられる可能性があります。

- 個別の学習計画と丁寧なレポート指導

多くの通信制高校では、入学時に生徒の学力や目標に合わせた個別の学習計画を立てるところからサポートが始まります。レポート作成で分からないところがあれば、先生に質問したり、添削指導を受けたりしながら、着実に学習を進められるようになっています。オンラインでの質問システムが充実している学校もあります。 - 質の高い映像授業やオンライン教材の活用

大手予備校と提携し、プロ講師による分かりやすい映像授業をいつでもどこでも視聴できるシステムを導入している学校が増えています。また、AIを活用して個々の理解度に合わせた問題を出題するアダプティブラーニング教材など、最新のICT(パソコンやタブレットなど)を活用した学習環境も整いつつあります。 - 進学コースや特別講座の設置

大学進学を目指す生徒のために、一般受験対策、推薦入試対策、小論文指導、面接指導など、専門的な知識やスキルを学べる『進学コース』や特別講座を設けている学校も少なくありません。少人数制で集中的に学べる環境を提供しているところもあります。 - 経験豊富な教師陣と進路指導の専門家

長年、多様な生徒たちの学習指導や進路相談に携わってきた経験豊富な先生方が、生徒一人ひとりの個性や目標に寄り添い、親身にサポートしてくれます。最新の入試情報に精通した進路指導の専門家が、的確なアドバイスをしてくれる学校もあります。 - 学習習慣の定着支援やメンタルサポートも

「自宅学習だと、ついサボってしまいそう…」そんな不安を抱える生徒のために、学習計画の立て方や時間の使い方をアドバイスしたり、定期的な面談でモチベーションを維持できるようサポートしたりする体制も重要です。また、精神的な不安を抱える生徒のために、カウンセラーに気軽に相談できる環境を整えている学校も増えています。

進学実績もチェックポイントの一つ

学校のウェブサイトやパンフレットで、卒業生の進学実績(どのような大学や専門学校に合格しているかなど)を公開している通信制高校も多くあります。

もちろん、進学実績だけが学校の全てではありませんが、お子様の希望する進路に近い実績があるかどうかは、学校選びの一つの参考になるでしょう。

大切なのは、お子様が「ここでなら頑張れそう!」「この先生になら相談したい!」と思えるような、信頼できる学習環境を見つけることです。

気になる学校があれば、ぜひ説明会に参加したり、個別相談を利用したりして、具体的なサポート内容や雰囲気を確かめてみてくださいね。

子どもが『安心』できる環境づくりのヒント

ここまで、フリースクールや通信制高校など、具体的な『学びの場』の選択肢について見てきました。

どんな道を選ぶにしても、その土台となるのは、お子様が心から『安心』して過ごせる環境です。

「うちの子が、また笑顔で毎日を送れるようになるためには、どうしたらいいんだろう…」

「親として、どんなふうに接してあげれば、あの子は安心できるのかな…」

学校に行きづらさを感じているお子様は、知らず知らずのうちにたくさんのエネルギーを消耗し、心が疲れていることがあります。

そんなとき、親御さんにできることは、まずお子様の気持ちを受け止め、安全で温かい『心の基地』を作ってあげることかもしれません。

この章では、お子様が「自分は大切にされているんだ」「ここにいても大丈夫なんだ」と感じられるような、安心できる環境づくりのヒントを紹介します。

難しいことではなく、日々のちょっとした心がけがお子様の心を元気にし、次の一歩を踏み出す勇気につながるはずです。

「そのままでいいよ」と伝える大切さ

お子様が学校に行けなくなったとき、親御さんとしては、「何とかしなきゃ」「早く元の状態に戻さなきゃ」と焦ってしまうことがあるかもしれません。

でも、そんなときこそ、まずお子様に伝えてあげてほしいのが、「あなたのままでいいんだよ」というメッセージです。

お子様に対して、次のような関わり方も効果的です。

今の状態を否定しない

「どうして学校に行けないの?」「甘えているんじゃないの?」といった言葉は、お子様をさらに追い詰めてしまいます。まずは、学校に行けないという『今の状態』をそのまま受け止め、「今はゆっくり休んでいいんだよ」と伝えてあげましょう。

感情に寄り添う

お子様が抱える不安、悲しみ、怒り、無気力感…どんな感情も、まずは「そう感じているんだね」と共感的に受け止めることが大切です。その感情がよいか悪いかを判断するのではなく、「あなたの気持ちはちゃんとわかっているよ」という姿勢が、お子様の安心感につながります。

期待やプレッシャーをかけすぎない

「早く元気になってほしい」「前みたいに頑張ってほしい」という親御さんの願いは当然ですが、それがお子様にとってプレッシャーになってしまうこともあります。「こうなってほしい」という期待よりも、「あなたが元気でいてくれれば、それだけでいい」という気持ちで接することが、お子様の心を軽くします。

話を聞くときは、最後までじっくりと

お子様が何かを話そうとしたときは、途中で意見を挟んだり、アドバイスをしたりする前に、まずは「うん、うん」と最後まで耳を傾けましょう。ただ聞いてもらえるだけで、お子様の気持ちは整理されたり、少し楽になったりすることがあります。

好きなこと・得意なことを一緒に見つける関わり方

お子様が少しずつ元気を取り戻し、心に余裕が出てきたら、次は「何か楽しいことないかな?」「自分にもできることってあるのかな?」と、新しい興味や関心が出てくるかもしれません。

そんなとき、親御さんがお子様の『好き』や『得意』を一緒に見つけ、応援してあげることは、お子様の自信回復や自己肯定感の向上にとても効果的です。

「うちの子、何に興味があるのか全然わからない…」

「特別な才能なんて、うちの子にはない気がする…」

そんなふうに思う必要はまったくありません。

大切なのは、大人が思う『すごいこと』ではなく、お子様自身が心から「楽しい!」「もっとやってみたい!」と感じられる何かを見つけることです。

それは、どんなに小さなことでも、どんなに意外なことでも大丈夫です。

お子様の『好き』や『得意』を見つける5つのヒント

- 日常の会話や行動にアンテナを張る

お子様が普段、何についてよく話しているか、どんなことに時間を忘れて夢中になっているか、何をしているときに目が輝いているか…そんな日常の何気ない場面に、たくさんのヒントが隠されています。ゲーム、アニメ、動物、工作、料理、読書、おしゃべり…どんなことでもOKです。 - 一緒に色々なことを体験してみる

「これ、面白そうじゃない?一緒にやってみない?」と、親子で新しいことにチャレンジしてみるのもよい方法です。例えば、近所の公園を散歩する、図書館で色々なジャンルの本を眺める、一緒に映画を見る、簡単な料理を作る、100円ショップでおもしろそうな工作キットを買ってきて試すなど、気軽にできることから始めてみましょう。 - お子様の「やりたい!」を否定せずに応援する

お子様が「これをやってみたい」と言い出したとき、それがどんなに突拍子もないことに思えても、まずは「いいね!面白そうだね!」と肯定的に受け止め、応援してあげましょう。大人の価値観で「そんなことやって何になるの?」と否定してしまうと、お子様の興味の芽を摘んでしまうことになりかねません。 - 結果よりもプロセスを楽しむ姿勢で

何かに挑戦してみて、すぐに上手くいかなくても大丈夫。「上手にできること」だけが目的ではありません。新しいことに触れるワクワク感や、試行錯誤する過程そのものを親子で一緒に楽しむ姿勢が大切です。その中で、お子様自身が何かを感じ取ったり、新しい自分を発見したりすることがあります。 - 得意なことだけでなく『心地よいこと』も見つける

必ずしも、人より優れていることや、成果が出ることだけが『得意』なことではありません。お子様が「これをしていると落ち着くな」「なんだかホッとするな」と感じられるような、『心地よい時間』や『好きな活動』を見つけることも、心の安定にはとても大切です。

お子様の『好き』や『得意』は、学習意欲や社会とのつながりへの意欲を引き出すきっかけにもなります。

焦らず、お子様の小さな『好き』のサインを見逃さず、それを温かく見守り、応援するサポーターになってあげてくださいね。

自己肯定感を育てる6つのポイント

学校に行きづらい経験をする中で、知らず知らずのうちに「自分は何をやってもダメだ…」「どうせできない…」という気持ちを抱えてしまうお子様は少なくありません。

そんなふうに自信を失ってしまったお子様の心に、再び「自分もやればできるんだ!」という確かな手応えを感じさせてくれるのが、『小さな成功体験』の積み重ねです。

何も、いきなり大きな目標を達成する必要はありません。

本当に些細なことでも、「できた!」という実感を持つことが、お子様の『自己肯定感』を少しずつ、確実に育んでいきます。

- まずは「できそうなこと」から始めてみる

お子様と一緒に、「これならできそうかな?」と思えるような、具体的で小さな目標を立ててみましょう。例えば、『朝、自分で起きられたらOK』『1日1回、家の外に出てみる』『好きなアニメの感想をノートに書いてみる』など、ハードルの低いものから始めるとうまくいきやすいです。 - 「できたこと」を具体的に褒める

目標を達成できたときは、「すごいね!」「やったね!」と、その頑張りを具体的に言葉にして褒めてあげましょう。何がどうよかったのかを伝えることで、お子様は「ちゃんと見ていてくれたんだ」と感じ、達成感がより大きくなります。結果だけでなく、そこに至るまでの努力や工夫も認めてあげるとよいですね。 - 結果が出なくても、挑戦したことを認める

もし目標が達成できなかったとしても、決して責めたり、がっかりした様子を見せたりしないでください。「頑張って挑戦したね」「その気持ちが大切だよ」と、行動を起こそうとした姿勢を認めてあげることが重要です。失敗は、次にどうすればよいかを考えるための大切な学びの機会にもなります。 - スモールステップで、少しずつレベルアップ

一つの小さな「できた!」を経験したら、次はほんの少しだけステップアップした目標に挑戦してみるのもよいでしょう。焦らず、お子様のペースに合わせて、無理のない範囲で少しずつできることを増やしていく。その過程で、「前はできなかったけど、今はできるようになった!」という成長の実感が、大きな自信につながります。 - お子様自身の「やりたい」気持ちを大切に

目標は、親御さんが決めるのではなく、お子様自身が「これをやってみたい」「こうなりたい」と思えるものが理想です。お子様が、「自分で決めた目標だから頑張ってみる!」と自分で判断して行動できるような関わりを意識しましょう。 - 周りと比べず、その子の成長を見守る

他の子ができていることと比べて、「うちの子はまだ…」と焦る必要はありません。お子様自身の過去と比べて、どんなに小さくても『できるようになったこと』を見つけてください。その子なりのペースでの成長を見守り、応援してあげましょう。

『自己肯定感』は、お子様がこれからさまざまな困難に立ち向かい、自分らしい人生を歩んでいくための、大切な心の土台です。

日々の生活の中で、たくさんの「できた!」を見つけ、親子で一緒に喜び合う。

そんな経験の積み重ねが、お子様の心を強く、豊かに育ててくれるはずです。

フリースクールについて よくある質問 Q&A

- フリースクールと学校は何が違いますか?

-

学校(小学校・中学校・高校)は、学校教育法という法律に基づいて設置され、卒業すると卒業資格が得られます。一方、フリースクールは民間の施設や団体が運営していて、法律で定められた学校ではありません。そのため、独自の教育方針や理念に基づいて、多様で柔軟な活動を行っているのが特徴です。基本的にフリースクールに通うだけでは卒業資格は得られません。

- 勉強の遅れはフリースクールで取り戻せますか?

-

その可能性は十分にあります。多くのフリースクールでは、お子様一人ひとりの学習状況や理解度に合わせて、個別の学習サポートを行っています。学校の授業についていけなかった部分を基礎から丁寧に教えてくれたり、逆に得意な科目はどんどん伸ばしてくれたりするところが多いです。

ただし、学習支援の充実度はフリースクールによって異なりますので、事前にしっかり確認しましょう。 - フリースクールに行くと出席になりますか?

-

条件を満たせば、在籍している小中学校の校長先生の判断によって、フリースクールでの活動が『出席扱い』となる場合があります。

しかし必ず認められるわけではないので、事前の相談と確認が重要です。 - 子どもは人づきあいが苦手なのですが、友達はできますか?

-

フリースクールは、少人数制でアットホームな雰囲気のところが多く、一人ひとりの個性やペースを尊重してくれるため、学校のような大きな集団が苦手だったお子様でも、比較的安心して過ごしやすい環境と言えます。すぐにたくさんの友達ができるとは限りませんが、共通の趣味や活動を通して自然と会話が生まれたり、スタッフの方がさりげなく間を取り持ってくれたりする中で、少しずつ心を開ける相手が見つかることもあります。

- フリースクールの費用はどれくらいですか?

-

フリースクールの費用は、本当にさまざまです。運営母体(NPO法人、株式会社など)や、提供しているプログラムの内容、施設の充実度、スタッフの人数などによって大きく異なります。入学金のほか、月々の授業料(会費、利用料など)、教材費、イベント参加費などが必要になるのが一般的です。

まずは気になるフリースクールに直接確認することが大切です。また、自治体によっては独自の助成金制度を設けている場合や、フリースクール自体が経済的に困難な家庭向けの減免制度を用意している場合もありますので、そうした情報も集めてみましょう。

まとめ|お子様の『自分らしい道』を一緒に考える

ここまで、フリースクールという選択肢、中学卒業後の進路、そして安心できる環境づくりや具体的な学習サポートについて見てきました。

どういった選択肢でも、それはお子様が『自分らしい道』を見つけるための一つに過ぎません。

大切なのは、お子様自身が「ここでなら頑張れそう」「これならやってみたい」と心から思える場所かどうかです。

お子様の変化を感じるまで、時間はかかるかもしれません。

でも、親子で一緒に悩み、考えて選んだ道は、きっとお子様の成長を支えてくれるはずです。

フリースクールについて押さえておきたいポイント

最後に、中学生の親御さんがフリースクールを検討するとき、覚えておきたいポイントを3つにまとめました。

①フリースクールは、中学時代の心強い選択肢の一つ。高校卒業資格は得られない点などを理解しておく。

②中学卒業後の進路には、『通信制高校』『サポート校』『高卒認定』など、多様な道がある。

③通信制高校なら、自分のペースで高校卒業資格を目指せ、フリースクールでの経験も活かせることが多い。

通信制高校・ID学園という選択肢

ID学園高等学校は、「学校に行きづらさを感じている」「自分のペースで学びたい」「好きなことを見つけて夢を追いかけたい」と願う子どもたちに寄り添う通信制高校です。

①安心できる居場所と、自分らしい学びのスタイルの両立

オンライン学習と通学型学習(選択可)を柔軟に組み合わせ、一人ひとりの体調や目標に合わせた「個別最適化された学び」を提供します。無理なく学習習慣を身につけながら、高校卒業資格を確実に取得できます。

②「好き」を「生きる力」に変える、独自の『ID探究』プログラム

生徒自身が本当に興味のあること、突き詰めたいテーマを自由に設定し、探究していくオリジナルプログラムです。「なぜ?」「どうしたら?」という知的好奇心を原動力に、主体的に学ぶ楽しさを知り、将来の夢や目標を見つけるきっかけを育みます。

③経験豊富な教員とカウンセラーによる、温かくきめ細やかなサポート

学習面での不安はもちろん、学校生活や友人関係、将来のことなど、どんな小さな悩みでも気軽に相談できる環境があります。経験豊かな教員と専門のカウンセラーが、生徒一人ひとりの心に寄り添い、安心して学べるようサポートします。

④大学進学から専門分野まで、多彩な未来への道を応援

河合塾グループと連携した質の高い映像授業や学習システムを活用し、大学進学を目指す生徒をバックアップします。また、グローバル、ビジネスなど、これからの社会で求められる専門スキルを学べるコースも用意し、生徒の多様な夢の実現を応援します。

お子様のペースで力を伸ばせる高校をお探しなら、ぜひ一度、学校説明会や個別相談にお越しください。お子様が自分らしく歩んでいける道を、一緒に考えていきましょう。