友だちの前で発言するのを嫌がる。

新しいことに挑戦したがらない。

すぐに「どうせ無理」と言ってしまう。

お子様のこんな様子を見て、心配になったことはありませんか。

自己肯定感という言葉を耳にする機会が増えた今、「高めたほうがいいのはわかるけれど、どうすれば?」と悩む親御さんも多いかもしれません。

「ありのままの自分を認めましょう」

「子どもをたくさん褒めましょう」

こうしたアドバイスはよく聞きますが、実際にやってみると、なかなかうまくいかないものです。

褒めても反応が薄かったり、かえって「うざい」と言われてしまったり。

親としては、どう接していいか迷ってしまいますよね。

実は、自己肯定感を高めるには、その土台となる感情を“順番”に育んでいくことが大切なのです。

いきなり高い目標を目指すのではなく、小さな一歩から始めることで、お子様の心に確実な変化が生まれていきます。

この記事では、自己肯定感を育むための具体的なステップを、実践しやすい形でご紹介します。

特別な準備は必要ありません。

日常の中でできる、ちょっとした工夫や声かけの方法をお伝えしていきます。

【この記事でわかること】

自己肯定感とは何か、混同しやすい言葉との違い

自己肯定感が低いときに見られるお子様のサイン

自己肯定感を育てるための3つのステップと実践例

ついやってしまいがちな落とし穴とその対処法

お子様との関わり方に悩んだときの相談先

「うちの子、自己肯定感が低いかも…」と感じたら

お子様が学校から帰ってきて

今日も発表できなかった

とポツリとつぶやく。

部活の新しいポジションを任されそうになったのに

自分には向いてない

と断ってしまった。

友だちから遊びに誘われても

つまらないと思われるかも…

と心配して断ってしまう。

こんな場面に出会うと、親としては「もっと積極的になってほしい」「自分の良さに気づいてほしい」と思いますよね。

でも、「自信を持って!」「あなたならできる!」と励ましても、お子様の表情はくもったまま。

むしろプレッシャーを感じているようにも見える。

そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。

こども家庭庁の調査によると、『今の自分が好きだ』という質問に「あてはまらない」と答えた子どもは、

13歳で24.2%

14歳で25.2%

15歳から19歳では36.5%

年齢が上がるにつれて、自分を否定的に見る傾向が強まっていると言えます。

(子ども家庭庁「こども・若者の意識と生活に関する調査(令和4年度)」)

これは決して、お子様や親御さんのせいではありません。

思春期特有の心の揺れや、周りとの比較、SNSの影響など、さまざまな理由が複雑に絡み合っているのです。

大切なのは、お子様とどう向き合っていくかということ。

重要なのは、「自己肯定感を今すぐ高めなければ」と焦らないことです。

実は、自己肯定感というのは、いきなり「自分は素晴らしい存在だ」と思えるようになるものではありません。

まずは小さな『できた』という体験を積み重ね、それが『誰かの役に立った』という実感につながり、最終的に『自分はこれでいいんだ』という気持ちに育っていくのです。

この記事では、そんな段階的なアプローチをご紹介していきます。

今日からできる小さな一歩を、お子様と一緒に歩んでいきましょう。

『自己肯定感』って、そもそも何だろう?

お子様に自己肯定感が必要だとわかっていても、「そもそも自己肯定感って何?」と改めて聞かれると、説明に困ってしまう方も多いのではないでしょうか。

自分を好きになること?

自信を持つこと?

プライドを高く持つこと?

実は、これらは似ているようで、少しずつ違うものなのです。

自己肯定感という言葉は、最近では学校でも家庭でもよく使われるようになりました。

しかし、その本当の意味や、似たような言葉との違いを正しく理解している方は意外と少ないかもしれません。

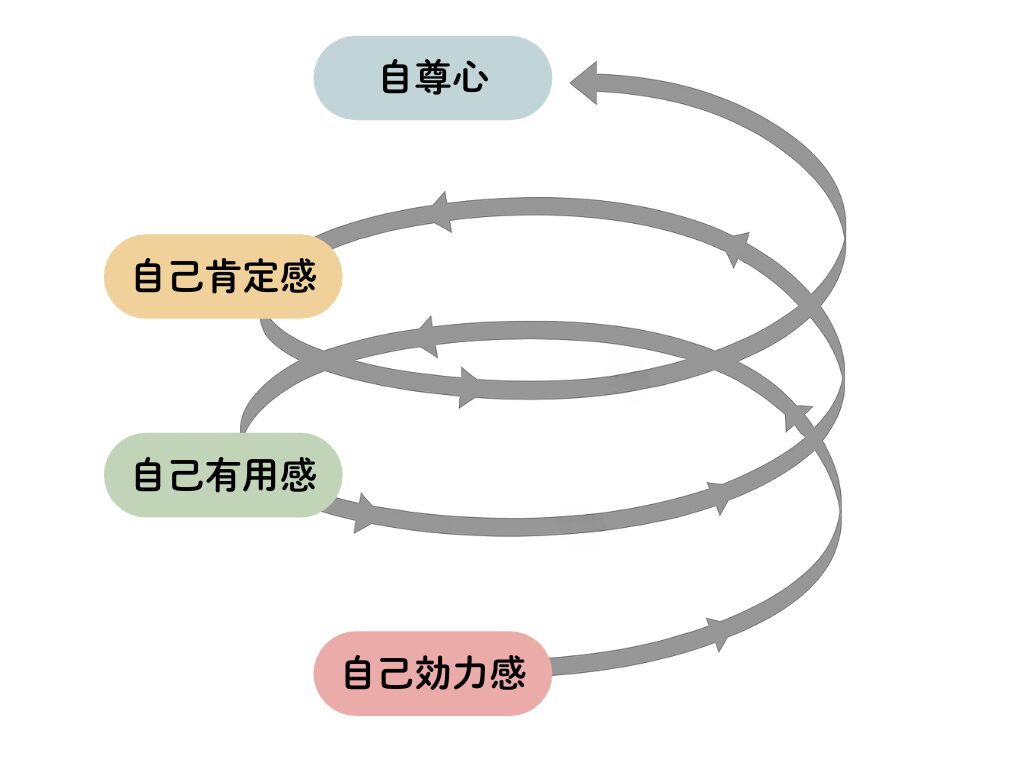

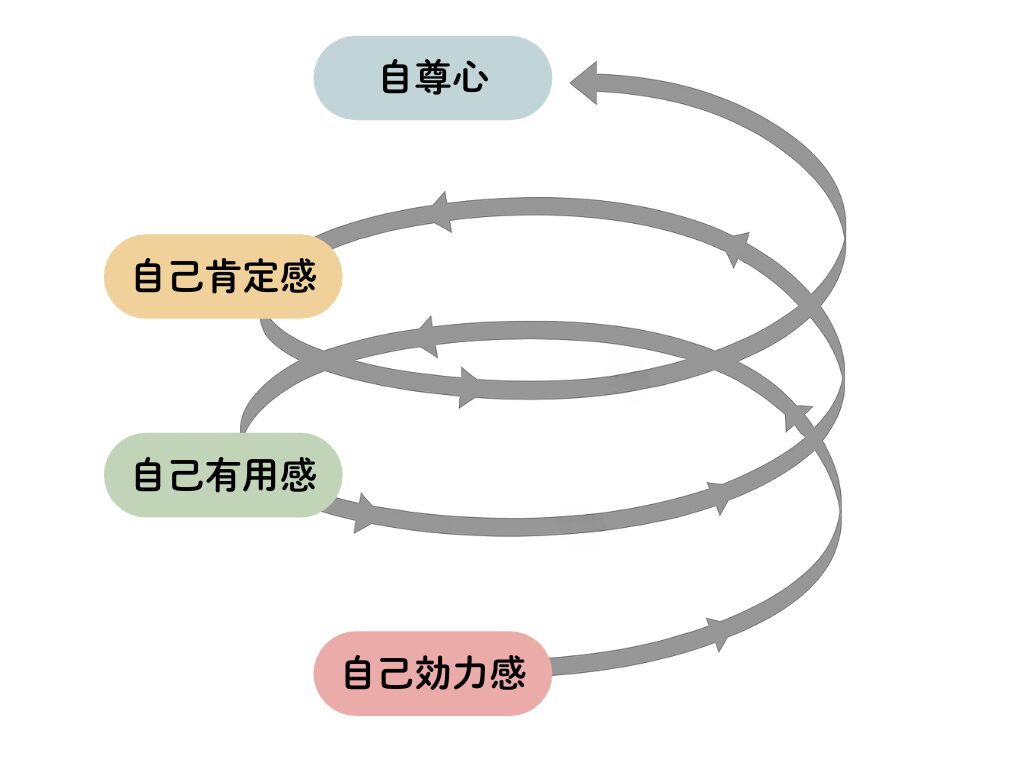

『自己効力感』『自己有用感』『自尊心』など、似たような言葉がたくさんあって、混乱してしまいますよね。

ここでは、自己肯定感の意味をわかりやすく整理していきます。

そして、なぜ自己肯定感が低いとお子様が生きづらさを感じてしまうのか、具体的にどんな影響があるのかを見ていきましょう。

正しい理解があってこそ、適切なサポートができるようになります。

『ありのままの自分』を認める、心の土台

「自己肯定感を高めましょう」とよく言われますが、そもそも自己肯定感とは何でしょうか。

簡単に言えば、『今の自分をそのまま受け入れ、大切に思える気持ち』のことです。

成績が良くても悪くても、運動ができてもできなくても、「自分は自分でいい」と心から思える状態を指します。

自己肯定感について、文部科学省は「ありのままの自分を肯定的に捉える」感覚と説明しています。

(文部科学省「生徒指導提要」)

つまり、完璧である必要はなく、良いところも苦手なところも含めて、「これが今の自分なんだ」と受け入れられることが大切なのです。

たとえば、テストで思うような点数が取れなかったとき。

自己肯定感が育っている子ども→「今回はうまくいかなかったけど、次はこうしてみよう」と前を向く

自己肯定感が低い子ども→「やっぱり自分はダメなんだ」と自分そのものを否定してしまいがち

自己肯定感とは、失敗や挫折があっても揺るがない『心の土台』のようなもの。

この土台がしっかりしていれば、どんな困難にも立ち向かっていく勇気が生まれるのです。

自己肯定感が低いと、どうなるの?

自己肯定感の低さは、お子様の日常生活のさまざまな場面に影響を及ぼします。

先ほどご紹介した、こども家庭庁が行った15〜19歳の子どもたちへの調査データをもう少し詳しく見てみましょう。

| 質問 | 回答 | 割合 |

| 自分には自分らしさというものがあると思う | あてはまらない | 14.5% |

| 自分自身に満足している | あてはまる | 47.6% |

| 今の自分を変えたいと思う | あてはまる | 70.8% |

これらの数字が示すのは、多くの子どもたちが「今の自分ではダメだ」「変わらなければいけない」というプレッシャーを感じているということです。

自己肯定感が低くなる原因

自己肯定感が低くなる背景には、いくつかの原因が重なっています。

親の過干渉や過度な期待

「あなたのために」という思いが、知らず知らずのうちにプレッシャーになっていることがあります。

失敗体験

失敗体験が続くと、「自分はダメな人間だ」と感じやすくなります。

比較される環境

成績での順位付け、部活動での競争、SNSでの『いいね』の数など、常に誰かと比較される環境の中で、「自分は劣っている」と感じやすくなっています。

思春期特有の自己意識の高まり

思春期は、他者の目を強く意識する時期。友だちからどう見られているか、集団の中での自分の位置づけなど、周囲との関係性に敏感になります。

自己肯定感が低い子どもが見せる3つのサイン

自己肯定感が低いと、子どもの行動や態度に小さな“変化”として現れてきます。

どうせ失敗する

恥をかきたくない

という思いから、新しいことに取り組むのを嫌がります。

部活動でレギュラーを目指すことをあきらめたり、生徒会選挙に立候補するのをためらったり。

うまくいく可能性があるのに、最初から「無理」と決めつけてしまうのです。

変に思われたらどうしよう…

嫌われたくない

という不安から、自分の意見を言えなくなったり、周りに合わせすぎたりします。

SNSの投稿一つにも「これで大丈夫かな」と何度も確認し、結局投稿をやめてしまう。

そんな姿を見ることもあるでしょう。

小さな失敗を大きく捉え

自分は何をやってもダメだ

と自己否定を繰り返す。

逆に、うまくいったことは「たまたま」「運が良かっただけ」と、自分の力を認められません。

こうした姿を見ていると、親御さんとしては心が痛みますよね。

「どうしてそんなに自分を否定するの?」「もっと自信を持ってほしい」と願わずにはいられません。

でも、焦る必要はありません。

自己肯定感は、適切な関わりで、少しずつ育てることができます。

そのためにも、まずは『自己肯定感』と似た言葉との違いを整理して、お子様に合ったサポート方法を一緒に考えていきましょう。

自己肯定感が下がると、劣等感という形で表れることもあります。

お子様が他の子と比べて落ち込むことが多い場合は、こちらの記事も参考にしてみてください。

混同されやすい3つの言葉

自己肯定感について調べていると、『自己効力感』『自己有用感』『自尊心』など、似たような言葉がたくさん出てきて混乱してしまいますよね。

「どれも同じようなもの?」「何が違うの?」と思われる方も多いのではないでしょうか。

実は、これらの言葉はそれぞれ違う意味を持っています。

そして、この違いを理解することで、お子様の成長段階に合わせたサポートができるようになるのです。

ここでは、それぞれの違いをわかりやすく整理してみましょう。

【早見表】自己肯定感と似ている言葉の違い

| 言葉 | 意味 | お子様の言葉で言うと |

| 自尊心 | 「自分には価値がある」という感覚 | 「自分は大切な存在だ」「生きていていい」 |

| 自己肯定感 | 「今の自分でいい」という感覚 | 「これが自分だ」「自分は自分でいい」 |

| 自己有用感 | 「自分は役に立っている」という感覚 | 「喜んでもらえた」「必要とされている」 |

| 自己効力感 | 「自分はできる」という感覚 | 「やればできそう!」「なんとかなりそう」 |

ちなみに、『自尊心』と『プライド』も意味が違います。

自尊心

「ありのままの自分に価値がある」と思える感覚

プライド

「他人より優れていたい」という比較から生まれる感情。

自分の名誉や地位を守ろうとする気持ちで、他人との比較や優劣にこだわり、自分の弱さを認めにくい。

お子様に必要なのは、他人と比べない、健全な自尊心の方です。

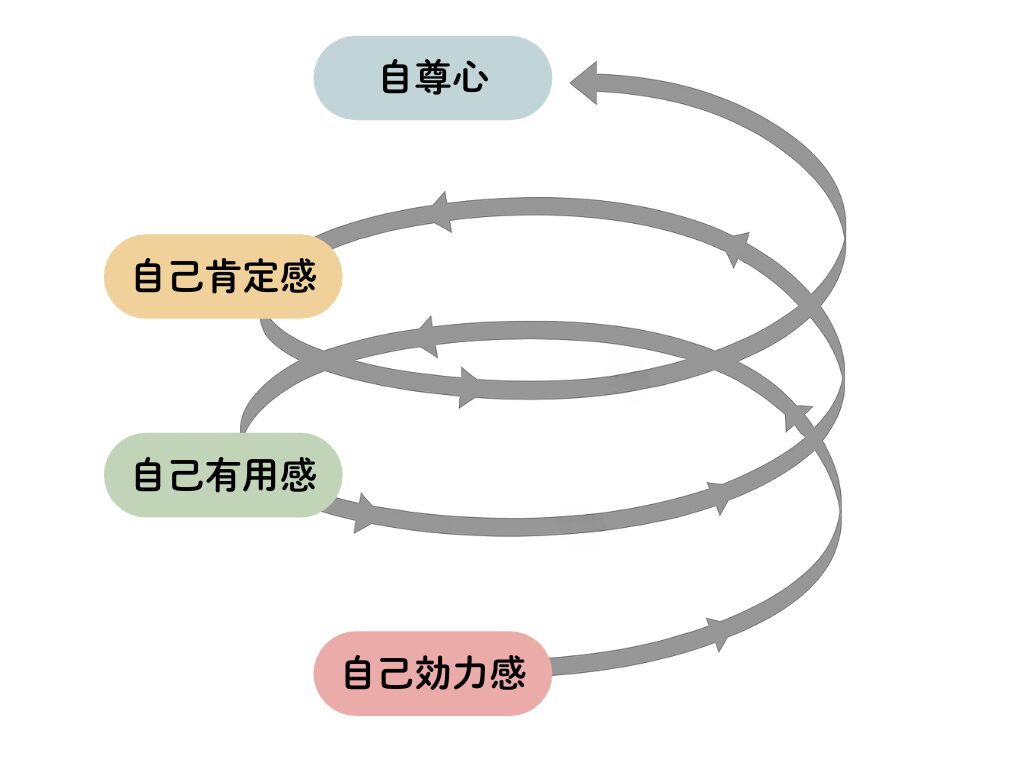

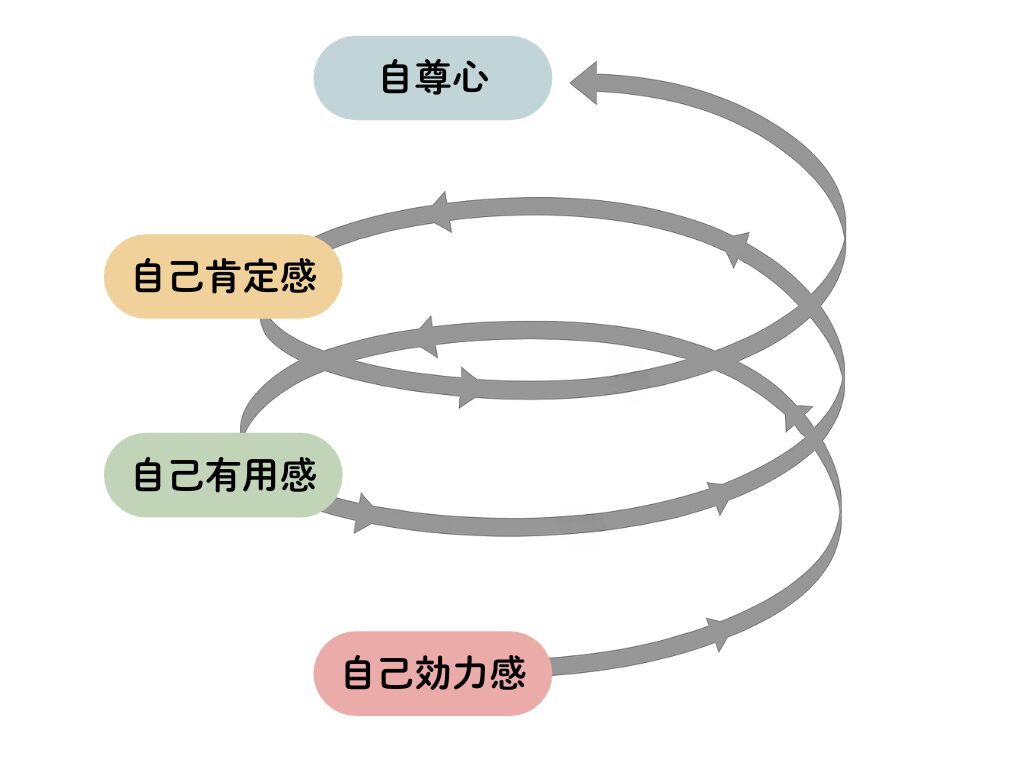

そして『自己肯定感』『自己効力感』『自己有用感』『自尊心』は別々のものではなく、実は深くつながっています。

どのようにつながっているのか、次の章で詳しく見ていきましょう。

自己肯定感は“らせん階段”を上るように育っていく

「自己肯定感を高めた方がいい」と言われても、いきなり「自分を好きになる」なんて難しいですよね。

実は、自己肯定感は一直線に高まるものではありません。

まるで、らせん階段を一段ずつ上っていくように、少しずつ、でも確実に育っていくものなのです。

同じところをぐるぐる回っているように見えても、実は少しずつ高い位置に上がっている。

そんなスパイラルな成長をしていくのです。

先ほど、『自己効力感』『自己有用感』『自己肯定感』『自尊心』という4つの言葉をご紹介しました。

実は、これは心の成長の順番なのです。

まず「できた!」という自己効力感から始まり、それが「役に立てた!」という自己有用感につながり、そして「自分でいいんだ」という自己肯定感へと育っていく。

この図を見ていただくとわかるように、成長は一直線ではありません。

時には立ち止まったり、少し戻ったように感じたりすることもあるでしょう。

でも、それでいいのです。

大切なのは、焦らずに一歩ずつ進んでいくこと。

そして、それぞれの段階で得られる『自信』が、次の段階へ上るための大切なエネルギーになります。

小さな「できた!」の積み重ねが、やがて大きな自信へとつながっていく。

このプロセスを理解していれば、お子様の今の状態に合わせて、必要なサポートができるようになります。

では、具体的にどのように進めていけばいいのでしょうか?

サポートの方法を考える前に、まずはお子様の今の状態を確認してみましょう。

お子さんの心のサイン、見逃していませんか?

最近、なんだか様子が違う気がする

前より元気がないような…

親御さんの直感は、たいてい当たっています。

でも、思春期のお子様は、なかなか本音を話してくれませんよね。

「大丈夫?」と聞いても「別に」「普通」という返事ばかり。

心配だけど、どこまで踏み込んでいいのか迷ってしまいます。

実は、お子様の自己肯定感の状態は、日常のちょっとした行動や言葉に表れています。

直接聞かなくても、普段の様子から心の状態を感じ取ることができるのです。

ここでご紹介するチェックリストは、お子様を評価したり、診断したりするものではありません。

チェックリストに一つでも当てはまったら問題、ということでもありません。

あくまでも、お子様の心のサインに気づき、寄り添うためのヒントです。

誰にでも調子の波はあるものです。

でも、「いつもと違うな」と感じたら、少し気にかけてみる。

「もしかしたら、自己肯定感が少し下がっているサインかも?」という視点で、あたたかく見守るきっかけとして活用してください。

変化に気づけることが、親としてできる最初のサポートです。

その気づきが、お子様を支える第一歩になります。

心のゆらぎに気づくチェックリスト

【家庭でのサイン】

「どうせ無理」「自分なんて」が口癖になっている

以前は好きだったことに興味や関心がなくなってきている

ため息が増えたり、表情が暗かったりすることが多い

自分の部屋にこもる時間が長くなった

【学校・勉強でのサイン】

宿題や課題になかなか手をつけない、提出物が遅れがち

学校での出来事をほとんど話さなくなった

テストや試合の結果にひどく落ち込み、長く引きずることがある

テストや成績の話を極端に避けたがる

【友人関係のサイン】

「友だちいない」「だるい」と言うことが増えた

友人からの誘いを断ることが多くなった

友達との出来事を話さなくなった

SNSをあまり利用しなくなった

【心と体のサイン】

「眠れない」「朝起きられない」など睡眠リズムが乱れている

食欲がなく、好きだったものも残すようになった

急に食欲が増した

原因のわからない頭痛や腹痛をよく訴えるようになった

いかがでしたか?当てはまるものはあったでしょうか?

もし複数のサインが見られたとしても、心配しすぎる必要はありません。

これらは、お子様が心の中で不安や迷いを抱えていることを表しているのです。

大切なのは、こうしたサインに気づいたら、適切にサポートしていくこと。

自己肯定感は、親御さんの関わり方で高めることができます。

適切なサポートを続けていくと、たとえばこんな変化が見られるようになります。

失敗しても「次はこうしてみよう」と前を向けるようになる

自分の意見を言えるようになる

新しいことに興味を持ち、挑戦するようになる

友達との関係が安定し、楽しそうに話すようになる

表情が明るくなり、笑顔が増える

こうした変化を一つの目安にしながら、お子様を支えていきましょう。

お子様の小さな変化に気づき、そっと寄り添う。

それが、自己肯定感を育てる第一歩になります。

では、具体的にどんなサポートができるのか、次の章で詳しく見ていきましょう。

今日からできる!自己肯定感の土台を育む3ステップ

ここまで読んで

うちの子の自己肯定感を高めたい。でも、何から始めたらいいの?

と思われた方も多いのではないでしょうか。

書店に行けば子育て本がたくさん並んでいますし、ネットで検索すれば情報があふれています。

でも、情報が多すぎて、かえって迷ってしまいますよね。

自己肯定感を育てるのに、特別な準備や高額な教材は必要ありません。

日常の中で、ちょっとした工夫をするだけでいいのです。

大切なのは、お子様の今の状態に合わせて、無理のないペースで進めること。

毎日忙しくて…

私にできるかな…

そんな不安も、もちろんあると思います。

でも大丈夫です。

ここでご紹介する方法は、どれも今日から始められるものばかり。

完璧にやろうとする必要はありません。

できることから、少しずつ始めてみましょう。

これから、『らせん状の図』に沿って、3つのステップをご紹介します。

それぞれのステップで、具体的に何をすればいいのか、どんな声かけをすればいいのかを、実例を交えながらお伝えしていきます。

ステップ1:「できた!」を増やし、自己効力感を高める

最初のステップは、「やってみたらできた」という経験を増やすこと

大きな成功体験である必要はありません。

むしろ、小さな「できた!」をたくさん積み重ねることが大切です。

ポイント:『ちょっと頑張ればできそう』と思える経験から始める

いきなり高いハードルを設定すると、失敗して自信を失ってしまうかもしれません。

今のお子様にとって、8割くらいの確率で成功しそうなことを選んでみましょう。

今日から始められる具体例

自分の予定を手帳やスマホのカレンダーに入力する

部屋の片づけを5分だけやる(タイマーをセットして)

好きな料理を一品だけ作ってみる

毎朝、自分で起きる時間を決めて目覚ましをセットする

一日一つ、家のお手伝いをする(食器を下げる、洗濯物をたたむなど)

すぐ終わること、すぐに結果が見えることを選ぶと、テンポよく成功体験を積めます。

大切なのは、結果の大小ではなく、『自分で決めて、自分でやった』という実感です

効果的な声かけの例

お子様の“行動”や”工夫”に注目して、具体的に伝えることがコツです。

ここで大切なのは、『褒める』というより『気づきを伝える』という意識です。

「できたね!」

→ 「5分で片づけ終わったね!」

「えらいね」

→ 「自分で気づいて動けたんだね」

「すごい」

→ 「昨日より早く終わったね」

「がんばったね」

→ 「最後まであきらめなかったね」

親が見ていたこと、気づいていたことを、実況中継するようにそのまま言葉にして返してあげる

それだけで、お子様の中に「やってよかった」「工夫が認められた」という気持ちが残ります。

ステップ2:「役に立った!」の経験で、自己有用感を高める

自己効力感が育ってきたら、次は『自分は誰かの役に立っている』という実感を育てる

ポイント:『やってもらう』のではなく、『任せる』『相談する』という形にすること

お子様が「信頼されている」「必要とされている」と感じられることが大切です。

思春期のお子様は、「子ども扱いされたくない」という気持ちと、「まだ自信がない」という気持ちの間で揺れています。

だからこそ、さりげなく頼ったり、意見を聞いたりすることで、自然に役割を持てるようにしてあげましょう。

役に立つ経験の具体例

家族の予定を管理するカレンダー係を任せる

買い物リストを作ってもらう、一緒に買い物に行く

弟妹の宿題を見てもらう

スマホやパソコンの使い方を教えてもらう

家族旅行の計画で、行き先や観光地を調べてもらう

部活動で後輩の面倒を見る、係や役割を引き受ける

テスト前に友達と問題を出し合って勉強する

最初は小さなことから始めて、徐々に責任のある役割を任せていくといいでしょう。

失敗しても大丈夫な範囲で、でも本当に助かることを選ぶのがコツです。

感謝と信頼を伝える声かけ

“感謝”や”信頼”の気持ちは、遠慮せずにきちんと言葉で伝えましょう。

「言わなくてもわかるでしょ」は、思春期のお子様には通じません。

「本当に助かったよ」

「あなたのおかげでスムーズにできた」

「〇〇さん(弟妹や祖父母)が喜んでたよ」

「頼りにしてるよ、ありがとう」

「あなたがいてくれてよかった」

「さすが!私より詳しいね」

そして、もしお子様が「友達に教えたら『わかりやすい』って言われた」「部活で『ありがとう』って言われた」など、誰かから感謝されたことを話してきたら、それをさらに言葉で肯定してあげてください。

すごくうれしいね、それって誰かの力になれたってことだよ

役に立てるって気持ちいいよね

など、その価値を一緒に確認することで、自己有用感がより深く根づいていきます。

ステップ3:「私はこれでOK!」と感じて、自己肯定感を高める

いよいよ最後のステップです。

『がんばった自分』『工夫した自分』を子ども自身が認められるようにする

結果がどうであれ、『挑戦した自分』『努力した自分』には価値がある。

そんな気持ちを育てていきましょう。

このステップで大切なのは、『振り返る』という習慣です。

日々の忙しさの中で、お子様は自分のがんばりを忘れてしまいがち。

だからこそ、意識的に振り返る時間を作り、『過程の自分』も認められるようにサポートしていきます。

ポイント:振り返りは親御さんが『問いかけ→受けとめ→承認』の順番を意識すること

まず「今日どうだった?」と問いかけ、お子様の話をしっかり受け止め、そのがんばりを承認する。

この流れが、お子様の自己肯定感を育てる土台になります。

『褒める』と『認める』の違い

ここで重要なのが、『褒める』と『認める』の違いです。

中高生にもなると、「すごいね!」「えらいね!」という褒め言葉に違和感を持つようになります。

親御さんも

こんなことで褒めていいの?

褒めることが見つからない…

と悩みがち。

でも、必要なのは『褒める』ことではなく、『認める』ことなのです。

親の基準で『良い』『うまくできている』と評価すること

結果に焦点を当てがち

「テストで90点取ってすごい!」

子ども自身の努力や工夫をそのまま受け入れること

親の価値判断は入れない

子どもが何を感じ、どう工夫したかに注目

「最後の問題まで諦めずに取り組んだんだね」

この違いを意識すると、声かけがぐっと楽になりますし、お子様も素直に受け取れるようになります。

振り返り習慣の具体例

振り返りは、大げさなものである必要はありません。続けやすい方法を選びましょう。

① 1日1つだけ振り返る

寝る前の3分間、【今日よかったこと】を1つだけ思い出す

スマホのメモアプリに【今日のよかった】を1行だけ記録

日記は書けなくても、カレンダーに◎△×だけでもつける

② 週に1回親子で話す

週末の夕食時に「今週よかったことある?」と気軽に聞く

車での移動中など、リラックスした雰囲気で話す

親も自分のよかったことを話して、お互いに共有する

③ 見える形で残す

テストの解き直しノートを作る(点数より、理解できたことに注目)

部活の練習記録をつける(結果より、工夫したことを書く)

作品や成果物を1つのファイルにまとめておく

結果に関係なく『がんばり』を認める声かけ

結果ではなく、過程に注目することで、お子様は『ありのままの自分』を認められるようになります。

「結果も大事だけど、そこに向けて動いたことがもっと大事だよ」

「あの工夫、ちゃんと見てたよ」

「うまくいかなかったかもしれないけど、チャレンジしたのがえらい」

「最後まであきらめなかったのが本当に立派だった」

「今回の経験は、きっと次につながるよ」

失敗したときの声かけも重要です。

まず

くやしいよね

残念だったね

と気持ちを受け止めて、それから

次どうしてみる?

と一緒に考える。

そうすることで、お子様は立ち直る力も一緒に育てていけます。

実は、普段の声かけでも『問いかけ→受けとめ→承認』の順番を意識すると効果的です。

「今日どうだった?」と聞いて、お子様の話を受け止め、そのがんばりを承認する。

この流れが、安心して話せる関係を作っていきます。

『がんばったこと』が当たり前にならないよう、あえて言葉にして返す。

この積み重ねが、「自分はこれでいいんだ」という自己肯定感を確実に育てていきます。

要注意!ついやってしまう『3つの落とし穴』と対処法

ここまで、自己肯定感を育てる3つのステップをご紹介してきました。

「じゃあ、ちょっと今日から始めてみよう」と思っていただけたでしょうか。

でも、ちょっと待ってください。

実は、良かれと思ってやっていることが、逆効果になってしまう場合もあるのです。

親御さんは、お子様のことを思うあまり、ついつい

もっと頑張ってほしい

もっと良くなってほしい

と願ってしまいます。

その気持ちは、とても自然なこと。

でも、その思いが強すぎると、知らず知らずのうちに、お子様の自己肯定感を下げてしまうことがあるのです。

ここでは、多くの親御さんがついやってしまいがちな『5つの落とし穴』をご紹介します。

「あ、これやってるかも…」と思っても、自分を責める必要はありません。

気づいた今から、少しずつ変えていけばいいのです。

それぞれの対処法も一緒にお伝えしますので、安心してくださいね。

落とし穴① 結果だけ褒める

テストで100点取ってえらい!

試合で勝ってすごい!

確かに、良い結果が出たときは嬉しいですし、褒めたくなりますよね。

でも、結果だけを褒め続けていると、お子様は「うまくできたときしか認めてもらえない」と感じてしまうことがあります。

そうなると、失敗を極端に恐れるようになり、新しいことに挑戦しなくなってしまいます。

「どうせ失敗したら褒めてもらえない」と思い込んでしまうのです。

【対処法】過程に注目した声かけを

良い・悪いで評価せず、見たままの行動や努力を『実況中継』するように言語化しましょう。

【言い換えの例】

「100点すごい!」

→ 「毎日コツコツ勉強してたもんね」「苦手な問題も諦めずに解いてたね」

結果が思わしくなかったときも、「ここまでよく頑張った」と認めることで、お子様は次への意欲を保てます。

落とし穴② 課題が難しすぎる

「もっと上を目指してほしい」という親心から、つい高い目標を設定してしまうことがあります。

クラスで1番を目指そう

県大会で入賞しよう

難しすぎる課題に挑戦して失敗すると、お子様は「やっぱり自分には無理なんだ」と思い込んでしまいます。

特に自己肯定感が下がっているときは、小さな失敗も大きく感じてしまうもの。

せっかくの挑戦が、さらに自信を失うきっかけになってしまうのです。

【対処法】『まず〇〇だけ』で小さく始める

『まず〇〇だけ』のように、課題を小さく分解して成功体験のハードルを下げましょう。

8割くらい成功しそうなことから始めて、少しずつ段階を上げていくのがコツです。

【スモールステップの例】

毎日2時間勉強する→ まず15分だけ机に向かう

部屋を完璧に片付ける→ まず机の上だけきれいにする

小さな成功を積み重ねることで、お子様は「やればできる」という感覚を取り戻していきます。

その感覚が育ってから、少しずつハードルを上げていけばいいのです。

落とし穴③ 親が先回りする

お子様が困っている姿を見ると、つい手を出したくなりますよね。

宿題はこうやればいいよ

部活の人間関係はこう対処しなさい

進路はこっちの方がいいんじゃない?

親としては、お子様が失敗しないよう、苦労しないようにと思っての行動です

でも、いつも親が答えを用意してしまうと、お子様は「言われた通りにすればいい」と受け身になってしまいます。

自分で考える機会を失い、問題解決能力が育ちません。

そして何より、『自分で決めて、自分でできた』という達成感を味わえなくなってしまうのです。

【対処法】質問で考える力を引き出す

「〇〇しなさい」ではなく「どうしたらできそうかな?」と質問し、お子様自身が考える時間を作りましょう。

【関わり方の順番】

1. まず質問する:「どう思う?」「どうしたい?」

2. 一緒に考える:「どんな方法があると思う?」「何が難しいと感じてる?」

3. 必要ならアドバイス:「こんな方法もあるけど、どう思う?」

すぐに答えが出なくても、待つことが大切です。

この『まず聞く→一緒に考える→必要ならアドバイス』という順番を意識すると、お子様の主体性が育っていきます。

落とし穴④ 他人と比較する

お姉ちゃんはもっとしっかりしてたのに

いとこの△△ちゃんは、もう志望校決めたんだって

〇〇くんは部活も勉強も頑張ってるらしいよ

悪気はなくても、つい他の子と比べてしまうことってありますよね。

お子様のやる気を引き出そうと思っての言葉かもしれません。

でも、比較されることほど、自己肯定感を下げるものはありません。

お子様は「自分は劣っている」「どうせ〇〇さんみたいにはなれない」と感じ、ますます自信を失ってしまいます。

特に思春期は、ただでさえ他人と自分を比べて悩む時期。

親からも比較されると、逃げ場がなくなってしまうのです。

【対処法】過去の本人と比べる

比較するなら、他人とではなく『過去のお子様自身』と比べましょう。

【成長に注目した声かけ】

「去年より〇〇ができるようになったね」

「先月と比べて、表情が明るくなった」

「以前は苦手だったけど、今は取り組めてるね」

また、兄弟姉妹がいる場合は、それぞれの良さを認めることが大切です。

「お姉ちゃんは〇〇が得意、あなたは△△が得意」というように、違いを個性として受け入れる。

比べるのではなく、それぞれの良さを見つけて伝えていくことで、お子様は「自分は自分でいい」と思えるようになります。

落とし穴⑤ 過度な期待をする

あなたならもっとできるはず

本気を出せばこんなもんじゃない

期待してるから頑張って!

お子様の可能性を信じるがゆえに、つい期待の言葉をかけてしまいます。

期待は愛情の裏返しですし、お子様に頑張ってほしいと思うのは当然のことです。

でも、その期待が大きすぎると、お子様にとっては重いプレッシャーになってしまいます。

「期待に応えられない自分はダメだ」「親をがっかりさせてしまった」と感じ、かえって動けなくなってしまうことも。

特に自己肯定感が下がっているときは、期待が「自分には無理」という気持ちを強めてしまうのです。

【対処法】期待を応援に変える

期待ではなく、『今のお子様』をそのまま受け入れることから始めましょう。

【言葉の言い換え】

「期待してるよ」→ 「応援してるよ」

「もっとできるはず」→ 「自分のペースでいいよ」

「頑張って」→ 「無理しないでね」

『もっと』ではなく『今できていること』に目を向ける。

『こうなってほしい』ではなく『こんなところがいいね』と伝える。

このような言葉の変化が、お子様の心の負担を軽くし、かえって前に進む力を与えてくれます。

親御さんの期待は、お子様への愛情の表れです。

その愛情は『今のあなたでいい』というメッセージとして伝えることが、自己肯定感を育てる一番の近道なのです。

どうしても上手くいかない時は相談を

ここまで、自己肯定感を育てる方法をお伝えしてきました。

でも、「いろいろ試してみたけど、なかなか変化が見られない」「むしろ状況が悪くなっているような気がする」と感じることもあるかもしれません。

そして、親御さん自身が疲れ果ててしまうこともあるでしょう。

そんなときこそ、誰かに相談してみてください。

「親なのに、自分の子どもの問題を解決できないなんて」と思う必要はありません。

むしろ、お子様のために専門的なサポートを求めることは、とても前向きで勇気ある選択なのです。

思春期のお子様の心は複雑で、親御さんだけでは対応が難しいこともあります。

また、親子だからこそ、感情的になってしまったり、客観的に見られなくなったりすることもあるでしょう。

第三者の視点が入ることで、新しい気づきや解決の糸口が見つかることも多いのです。

『相談する』『誰かに頼る』ことは、決して弱さではありません。

お子様のことを真剣に考えているからこその行動です。

一人で抱え込まず、周りのサポートを上手に活用していきましょう。

【相談先の例】

スクールカウンセラー:多くの学校に配置されており、お子様の学校生活の悩みを専門的にサポート

教育相談センター:各自治体に設置されており、無料で相談可能

思春期外来・心療内科:医学的なサポートが必要な場合の相談先

民間のカウンセリングルーム:じっくりと継続的にサポートを受けたい場合

電話相談・オンライン相談:対面が難しい場合や、まず気軽に相談したい場合

「こんなことで相談していいのかな」と迷う必要はありません。

小さな心配事でも、気軽に相談してみてください。

早めの相談が、問題の深刻化を防ぐことにもつながります。

よくあるご質問Q&A

- 子どもが反抗期で、褒めても「うざい」と言われてしまいます。どう接したらよいでしょうか?

-

反抗期のお子様にとって、親からの直接的な褒め言葉は確かに「うざい」と感じることがあります。

これは、自立心が芽生えている証拠でもあります。こんなときは、『褒める』のではなく『認める』ことを意識してみてください。

「すごいね!」ではなく、「〇時まで勉強してたんだね」と事実を伝える。

また、直接言うのではなく、家族の会話の中でさりげなく認めるのも効果的です。

例えば、配偶者との会話で「今日も自分で起きて学校行ったよ」と話すのを、お子様に聞こえるようにする。そして、お子様が何か話してきたときは、じっくり聞くことに徹してみてください。

「うざい」と言いながらも、親が自分を見てくれていることは、しっかり伝わっています。詳しくはこちら|『褒める』と『認める』の違い

- 兄弟姉妹がいる場合、比較してしまいがちです。どう気をつければよいですか?

-

兄弟姉妹を比較してしまうのは、多くの親御さんが経験する悩みです。

つい「お兄ちゃんを見習って」「妹はできるのに」と言ってしまいますよね。まず、それぞれの子どもの『違い』を『個性』として認識し直してみましょう。

勉強が得意な子、運動が得意な子、人付き合いが上手な子、一人で集中するのが得意な子。

それぞれに良さがあります。実際の声かけでは、「〇〇ちゃんは△△が得意だけど、あなたは◇◇が得意だよね」というように、それぞれの良さを伝える。

また、兄弟姉妹で協力したことを認めるのも効果的です。

「二人で協力して片付けできたね」「お兄ちゃんの勉強、教えてもらってよかったね」など、比較ではなく協力に注目することで、お互いを認め合う関係が育ちます。詳しくはこちら|落とし穴④ 他人と比較する

- 子どもが思うような結果が出せず落ち込んでいる時、どう寄り添えばよいでしょうか?

-

テストの点数が悪かった、部活でレギュラーになれなかった、受験に失敗した。

お子様が落ち込んでいる姿を見るのは、親としても辛いものです。

つい「次があるよ」「気にしないで」と励ましたくなりますが、まずは気持ちを受け止めることが大切です。最初にすべきは、お子様の気持ちに共感すること。

「悔しかったね」「がっかりしたよね」「つらいね」と、感情を言葉にして返してあげてください。

すぐに励ます必要はありません。

むしろ、一緒に悔しがったり、残念がったりすることで、お子様は「わかってもらえた」と感じます。気持ちが落ち着いてきたら、「でも、〇〇はよく頑張ってたよ」と、過程を認める言葉をかけてください。

そして、「次はどうしたい?」「何か手伝えることある?」と、未来に向けた問いかけをする。

答えがすぐに出なくても大丈夫。お子様のペースで考えられるよう、見守ってあげてください。 - 親自身の自己肯定感が低い場合、子どもにどう影響しますか?

-

「自分に自信がないのに、子どもの自己肯定感を高められるのか」と心配される親御さんは多いです。

確かに、親の自己肯定感は子どもに影響します。

でも、『完璧な親』である必要はありません。

むしろ、親も一緒に成長していく姿を見せることが、お子様にとって良いモデルになることもあります。大切なのは、自分の弱さを否定しないこと。

「お母さんも失敗することあるよ」「お父さんも昔は自信なかったんだ」と、正直に伝えてもいいのです。

そして、「でも、少しずつ頑張ってるんだ」という姿勢を見せる。親御さん自身も、小さな『できた』を認めていってください。

子育ても立派な『できた』です。

今日、この記事を読んで、お子様のために何かしようと思ったこと。

それだけで素晴らしい一歩なのです。 - 子どもが他の子と比べて落ち込んでいるようです。どうサポートすればよいですか?

-

「〇〇ちゃんは可愛いのに、私は…」「みんな部活で活躍してるのに、僕だけ…」

SNSの普及もあって、子どもたちは常に他人と比較する環境にいます。

キラキラした投稿を見て、自分と比べて落ち込んでしまうことも多いでしょう。まず、お子様の気持ちを否定しないことが大切です。

「そんなこと気にしなくていい」ではなく、「他の子と比べて辛いんだね」と受け止めてあげてください。

その上で、比較の視点を変えるサポートをしていきましょう。「〇〇ちゃんには〇〇ちゃんの良さがあるように、あなたにはあなたの良さがあるよ」と、それぞれの個性があることを伝える。

そして、具体的にお子様の良いところを挙げてみてください。

『思いやりがある』『粘り強い』『センスがいい』など、他の子にはない魅力を言葉にして伝えます。また、SNSで見える部分は、その人のほんの一部でしかないことも伝えてあげてください。

「みんなも悩んだり、失敗したりしてるんだよ」「見えないところで努力してるんだよ」と、現実的な視点を持てるようサポートしましょう。最後に、比較ではなく『昨日の自分』より成長することの大切さを伝えてください。

『他の子より上か下か』ではなく、『自分が少しずつ成長しているか』に目を向けられるよう、日々の小さな成長を一緒に見つけていってあげてください。

まとめ|お子様のペースで、自己肯定感の土台作りを

ここまで、自己肯定感を育てる方法をお伝えしてきました。

もしかすると、「こんなにたくさんのことを意識しなければいけないの?」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。

でも、すべてを完璧にする必要はありません。

今日できることから、一つずつ始めてみてください。

お子様の自己肯定感は、すぐに高まるものではありません。

でも、親御さんの温かい見守りと適切なサポートがあれば、必ず少しずつ変化していきます。

焦らず、お子様のペースを大切にしながら、一緒に歩んでいきましょう。

そして何より、親御さん自身も無理をしないでください。

子育てに正解はありません。

試行錯誤しながら、お子様と一緒に成長していけばいいのです。

今日、この記事を最後まで読んでくださったこと。それだけで、お子様への深い愛情の表れです。

【この記事のポイント】

自己肯定感は『ありのままの自分を受け入れる』心の土台

『自己効力感→自己有用感→自己肯定感』の順番で、らせん階段のように育っていく

日常の小さな「できた!」を積み重ねることから始める

『褒める』より『認める』ことで、お子様の心に変化が生まれる

親御さんが先回りせず、お子様自身が考える時間を大切にする

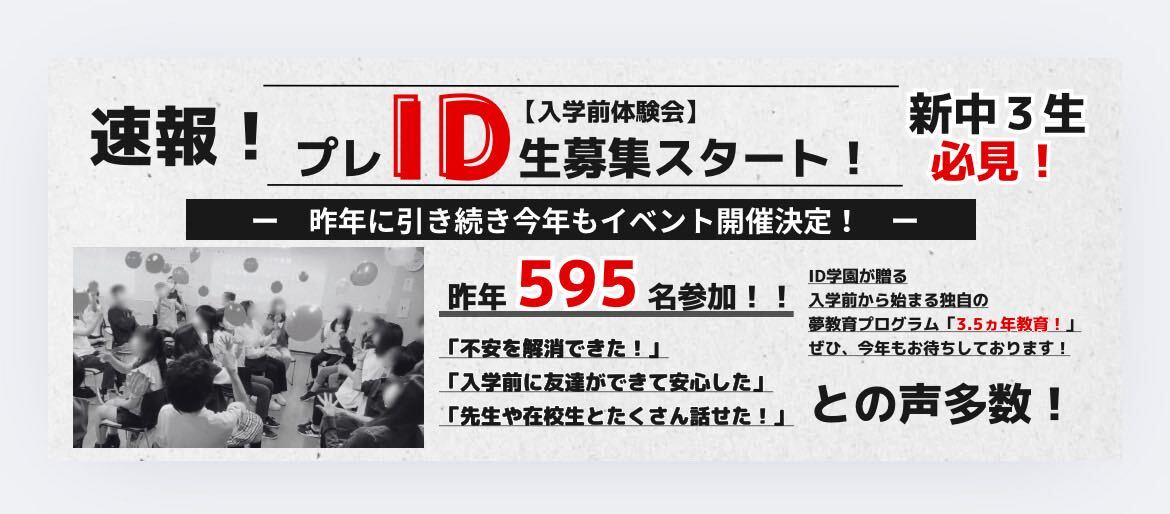

【ID学園】自己肯定感を育む“安心できる学び方”

ID学園では、この記事でお伝えした『自己効力感→自己有用感→自己肯定感』の3段階を何度も積み重ねていける学習環境が整っています。

【ステップ1】自己効力感 :「できた!」を増やす挑戦

探究学習で自分の興味をテーマに調査・発表(成功体験の積み重ね)

AI学習・資格対策などレベル別コンテンツで、一人ひとりに合った課題設定

「やればできる!」という手応えを、無理のないペースで体験

【ステップ2】自己有用感 :「役に立てた!」を実感する体験

森林ボランティアやSDGs活動で社会貢献を体感

高校連携インターンシップで企業とコラボし、実際のメディアコンテンツ制作や情報発信に取り組む経験

「誰かの役に立っている」という実感が、次への意欲につながる

【ステップ3】自己肯定感 :「これでいい!」と思える環境

夢教育×ID夢アプリで夢を確認しながら教員と面談(努力を言語化して承認)

手厚い3つのサポート(学習・メンタル・進路)で失敗しても挑戦し続ける安心の環境

「ありのままの自分で大丈夫」という感覚が育っていく

特に重要なのは、この積み重ねが途切れることなく続けられるように設計されていることです。

挑戦のハードルを下げる柔軟な時間割、第三者からの具体的なフィードバック、そして「うまくいかなくても大丈夫」と感じられる安全基地のようなサポート体制。

これらが組み合わさることで、お子様は自然に自己肯定感を高めていけるのです。

通信制高校という選択は、決して『逃げ』ではありません。

むしろ、お子様の心の成長に合わせた、前向きな選択肢の一つです。

もし興味を持たれたら、ぜひ一度、学校説明会や個別相談にお越しください。